di Roberta Biasillo

Qui va a perdere tutto! […] Va proprio tutto

a perdere. […] Se dura poi sempre così per i

giovani va bene. Ma non dura. […] Noi non lo

vediamo più, ma cambierà. Qui tornerà tutto

popolato come una volta.

Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, 1977

Abstract

Abstract English

Introduzione

Questo articolo si propone di analizzare l’evoluzione e l’interpretazione della questione territoriale in Italia dall’Unità ad oggi utilizzando come osservatorio il nesso tra aree in rilievo, dinamiche socio-economiche e strategie di intervento statale. Tale ricostruzione si inserisce nel dibattito storiografico e pubblico sulle aree montane e collinari emerso negli ultimi anni e offre una sintesi dei fenomeni che hanno riguardato e riguardano i rapporti tra le diverse aree della penisola su base orografica.

Le differenze altimetriche hanno segnato non solo l’evoluzione socio-economica e ambientale del Paese ma anche il dibattito politico e scientifico sull’argomento: Alpi e Appennini hanno dato vita a una letteratura disomogenea e a politiche di intervento per lungo tempo differenziate e/o discroniche. Fatta eccezione per alcuni studi principalmente di carattere comparativo1, le indagini sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica hanno avuto, come si mostrerà nel saggio, traiettorie divergenti sia in termini di tematiche e di tempistiche, sia a livello quantitativo. Se gli Appennini – soprattutto quelli centrali e meridionali – rappresentano un terreno ancora poco battuto dalla storiografia e dalle scienze sociali, le Alpi vantano un alto numero di ricerche a esse dedicate e attualmente diverse riviste scientifiche di carattere internazionale si occupano specificatamente della loro storia, etnografia e geografia2.

Ragioni storiche sono state addotte per spiegare questo squilibrio di interesse. In primo luogo, l’attenzione degli scienziati sociali è generalmente stata catalizzata dalle terre basse in quanto esse a lungo sono state considerate come aree chiave nelle trasformazioni del Paese e solo in relazione a queste zone cruciali si è spostato lo sguardo al resto del Paese. Le aree in rilievo sono state prima terre altre e solo successivamente le terre alte sono state organicamente collocate al centro di varie ricerche. In secondo luogo, sebbene il sistema alpino sia tutt’altro che omogeneo, è pur vero che le differenze in ambito appenninico risultano molto più marcate poiché ricalcano le differenze tra Nord e Sud. Infine, la categoria stessa di Appennino risulta problematica in quanto, soprattutto dal punto di vista demografico, le aree settentrionali presentano tratti in comune con l’area alpina piuttosto che con il resto della catena appenninica (De Vecchis 1998, 3-17; Scaramellini 1998, 309-323). Insieme alla frattura geografica, gli studi sulla marginalizzazione territoriale in Italia hanno rispecchiato anche una frattura storica riproponendo, nella maggioranza dei casi, quella cesura temporale che coincide con la fine della seconda guerra mondiale3.

Partendo da queste riflessioni, vale la pena interrogarci se la disparità e le fratture nell’interesse storiografico siano effettive oppure, se almeno in parte, vadano attribuite all’utilizzo di categorie di analisi che sono mutate nel corso di un secolo e mezzo di storia nazionale. In età repubblicana, infatti, la zona appenninica diventa protagonista di una vasta letteratura sull’emergenza territoriale nazionale che utilizza però strumenti analitici nuovi – quali i concetti di squilibrio e aree interne, più legati alle dinamiche socio-economiche – rispetto ai tradizionali termini mutuati dalla geografia fisica – quali montagna o Appennino.

La categoria comune che permette una analisi comprensiva delle aree collocate al di sopra dei 600 m s.l.m. è la marginalità. Sulla scorta di studi precedenti, questo articolo stima la marginalizzazione territoriale concentrandosi su due indicatori principali, i fattori demografici e i fattori economici. Come chiaramente illustrato da Matteo Troilo, queste due sfere risultano inevitabilmente collegate: “il processo di perdita della popolazione è parallelo a quello di perdita di dinamicità a livello economico”. Da un lato, il degrado demografico induce un indebolimento del sistema produttivo, la perdita di servizi pubblici essenziali, la riduzione della capacità di produzione di reddito. Dall’altro l’impossibilità del sistema montano di sostenere i nuovi modelli di vita emersi con il boom economico spinge la popolazione a migrare verso i centri urbani situati in pianura. Se sono “le potenzialità ridotte” a caratterizzare i territori marginali, è vero anche che la marginalità è una condizione relativa legata a determinate coordinate spaziali e temporali e l’influenza dei fattori marginalizzanti può estendersi – come è avvenuto per gran parte della storia d’Italia – ma anche ridursi – come sta avvenendo timidamente negli ultimi lustri (Troilo 2012, 125-127).

Poiché cruciali in questa ricostruzione, è necessario fare delle ulteriori precisazioni riguardo ai possibili intrecci e definizioni di montagna, aree interne e marginalità. Le aree di montagna ricadono nell’insieme delle aree interne, ma queste ultime possono essere situate sia in pianura che in montagna o in collina, ma di fatto sono maggiormente presenti dove l’altimetria è più elevata. Diverse definizioni sono state impiegate per descrivere le aree interne e nessuna di queste definizioni si basa su caratteristiche puramente ambientali. Le loro cifre distintive sono l’accesso limitato, rispetto alla media nazionale, ai tre servizi pubblici essenziali – sanità, istruzione, trasporti pubblici – e un alto tasso di diversificazione culturale e di risorse. Soffrire delle difficoltà di accesso ai tre grandi servizi sopra citati è condizione necessaria ma non sufficiente per rientrare nella categoria della marginalità e questo è il caso di parte delle aree interne che si trovano in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (Cerea, Marcantoni 2016, 53-56, 59-74).

Come ha recentemente notato Enrico Borghi, ci troviamo in un momento di cesura rispetto alle esperienze che hanno caratterizzato la legislazione italiana per le aree montane e rurali (Borghi 2017, 7)4. Nell’ultimo decennio una parte delle strategie di sviluppo nazionale ha guardato alla questione della coesione territoriale soprattutto in relazione alle aree in rilievo ed è con questo innovativo indirizzo delle politiche pubbliche che questo saggio prova a mettersi in dialogo.

Risalire la china

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo il fenomeno di destrutturazione delle aree peninsulari in rilievo raggiunse la massima intensità. Nel 1971 Armando Spirito, un contadino intervistato da Nuto Revelli, poteva senza alcun dubbio affermare che nulla rimanesse ancora in vita nel proprio paesino collinare del cuneese se non la concreta speranza di una inversione di rotta (Revelli 1997, 138, orig. 1977).

Il formidabile sviluppo economico che l’Italia sperimentava nell’arco di un quarto di secolo, tra il 1948 e il 1973, non stava solo determinando tassi di crescita del prodotto pro capite superiori al 5% l’anno (Ciocca, Toniolo 1998, XII), ma stava anche accentuando e amplificando fragilità e squilibri di lunga durata, tra Nord e Sud e tra pianura e rilievi. Le riflessioni di Manlio Rossi-Doria sulla agricoltura meridionale e sull’intervento straordinario a favore del Mezzogiorno, raccolte dallo stesso in un volume del 1958, rivelavano tali disagi geografici ed economici (Rossi-Doria 1958). Nel ventennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, egli denunciò una modernità economica venuta fuori senza la minima considerazione del suo sostrato, cioè del mondo contadino, e della società tradizionale; descrisse il rapido mutamento che aveva sotto gli occhi come “caotico, instabile, precario, irrispettoso di ogni ordine e civile disciplina” (Rossi-Doria 2003, 22-23). A distanza di circa dieci anni dalla prima formulazione, riprendeva la sua celebre espressione dell’“osso” e della “polpa” e descriveva un territorio meridionale inegualmente diviso in due: un 88% di “osso”, comprendente le aree montane e collinari, e un ottimistico 12% di “polpa”, corrispondente alle aree costiere. Ma più del dato numerico, a preoccupare erano le potenzialità totalmente divergenti di queste due zone: all’abbandono come esito obbligato per la stragrande maggioranza dell’Italia meridionale si contrapponeva una prospettiva di florido sviluppo per una area assai ristretta (ivi, 74-81). Il miracolo economico aveva travolto l’intero territorio nazionale, non solo il Sud.

L’Italia appariva polarizzata con, da un lato, le grandi città, specialmente quelle del Nord, animate da posti di lavoro, servizi, attività edilizia, rendita immobiliare, infrastrutture e, dall’altro, le zone rurali interessate da spopolamento, isolamento, marginalità economica e sociale (Dematteis 1995, 662-665).

In questo frangente storico, proprio quando la marginalizzazione territoriale raggiungeva la massima espansione, proprio quando l’intero Paese si apprestava a diventare una vasta area satellite di pochi centri urbani, iniziarono a verificarsi due processi complementari in grado di sconfessare qualsiasi previsione. Per la prima volta dall’Unità si assistette al rallentamento della crescita demografica delle grandi città in favore degli insediamenti circostanti e al freno dell’esodo dalle regioni montane. Nei primi anni Settanta, infatti, si combinarono diversi fattori, quali la diminuita attrattività e capacità di assorbimento delle grandi città e delle aree di emigrazione del dopoguerra, il rientro di una parte degli emigrati, gli effetti delle politiche perequative attuate nel ventennio precedente, un incipiente dinamismo economico distribuito in primis nelle Alpi, poi nell’Appennino settentrionale e infine nell’Appennino meridionale (Piccioni 2002, 146-149). Il contadino piemontese Armando Spirito aveva visto lungo, forse.

Il dibattito parlamentare degli anni 1969-71 che portò alla istituzione delle Comunità montane (legge 3 dicembre 1971, n. 1102) prendeva le mosse dalle ormai conclamate condizioni di sottosviluppo, di abbandono e di impoverimento delle realtà montane, dal rischio tangibile di “svuotamento come entità socio-economiche” che esse correvano (Piazzoni 1974, 137, 155). Le montagne smettevano però di essere il luogo depresso desideroso di un intervento assistenziale e si trasformavano in aree suscettibili di sviluppo nel quadro di una generale programmazione nazionale volta a ridurre gli squilibri (ivi, IX).

L’attenzione alle comunità locali è la cifra distintiva di quel clima culturale, così come la diffusione di analisi su scala regionale (si citano a titolo esemplificativo: Dematteis 1967; Filangieri 1975; Santeusanio 1975) e in alcuni casi provinciale (Vlora 1972). I decenni Settanta e Ottanta videro un fiorire di ricerche volte alla attivazione economica delle risorse latenti in contesti ben delimitati e alla individuazione di possibili linee di intervento programmato realisticamente ancorate alla dimensione locale. Gli obiettivi ultimi di ogni analisi rimanevano quelli di ridurre il divario esistente, avviare uno stretto coordinamento tra politica economica e politica territoriale. A venire descritte come aree svantaggiate, aree interne, territori periferici non economicamente autosufficienti, zone appena toccate dai processi di sviluppo, emblema della marginalizzazione erano – stando a una valutazione del 1979 – il 65% della penisola distribuito per il 36% nell’Italia settentrionale, per il 18% nell’Italia centrale e per il 46% nell’Italia meridionale (Di Salvo 1979, 7).

Nel 1973 la Regione Basilicata fu uno dei primi enti a promuovere, almeno sulla carta, progetti per la valorizzazione delle proprie vocazioni naturali incentrati sul rilancio di zootecnia, forestazione, olivicoltura, viticoltura, turismo e artigianato. L’urgenza di tali provvedimenti era dettata dalla consapevolezza che ci si trovasse davanti alla ultima occasione di salvare il patrimonio tradizionale (Regione Basilicata 1973). All’inizio degli anni Ottanta vide la pubblicazione una approfondita analisi condotta dal Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno in cui due realtà completamente diverse ma paradigmatiche venivano messe a confronto. La scelta ricadde su Campania e Calabria, su una regione caratterizzata da una forte armatura urbana e con rilevanti fenomeni di polarizzazione interna e su un’altra regione dove i centri urbani superavano di poco i 100.000 abitanti. L’andamento demografico e il sistema economico-produttivo rappresentavano i due ambiti di ricerca da combinare per individuare soluzioni volte a contenere l’esodo e raggiungere un tenore di vita soddisfacente per le popolazioni locali (FORMEZ 1981, XI-XIII, 173). Se la destinazione agro-silvo-pastorale rimaneva la prospettiva più indicata per queste terre, meglio ancora se strutturata sotto forma di cooperativa (De Filippis, Nardone 1985, 97), l’entroterra mostrava una qualche originalità di evoluzione. Nelle Marche, ad esempio, si passò nel dopoguerra da una iniziale fase pre-industriale a un modello basato sulla piccola e media impresa in grado di instaurare un rapporto abbastanza equilibrato tra attività primaria e secondaria (Bronzini, Jacobelli 1983, 17-19).

Come appare evidente, nei primi tre decenni di vita della Repubblica fu il Sud a essere soggetto e oggetto della questione territoriale, e non perché altrove la situazione fosse diversa, bensì perché era al Sud che in quegli anni si attuava una trasformazione che nel Settentrione prima e nell’Italia centrale poi – come vedremo nel prossimo paragrafo – si era già verificata. Contemporaneamente a questo trend nazionale, per via di sovvenzioni pubbliche e/o per resilienza delle comunità, in diverse aree interne meridionali fino agli anni Ottanta si continuavano a incontrare realtà vive e autentiche, ricche di tensioni e fermento culturale; si registrava microimprenditorialità, dinamismo, operosità, livelli di benessere di gran lunga più elevati di quelli consentiti da un contesto economico dominato da una agricoltura improduttiva. Questa contraddizione venne spiegata teorizzando il concetto di “equilibrio del sottosviluppo”: quel faticoso processo di adattamento e di continui aggiustamenti aveva di volta in volta ricreato un tipico, anomalo ma efficiente equilibrio economico, ovviamente destinato a non rimanere stabile (D’Angelo 1983, 5-7). Come già accennato in precedenza e come ha dimostrato lo storico Gauro Coppola (1989, 529-530), la potenzialità dei fenomeni piuttosto che la fattualità di essi, deve informare l’analisi delle criticità legate alla montagna e alle aree interne.

Alla attenzione, soprattutto teorica, non corrispose una immediata e concreta inversione di tendenza pur riscontrabile in ben delimitati contesti locali. Nuove superfici, soprattutto collinari, furono interessate da estensivazione e abbandono e all’“incolto ecologico” seguiva e si sommava l’“incolto sociale” (Vecchio 1989, 348). Dal Friuli alla Basilicata gli anni Novanta mostrano una montagna “allo stato terminale”. Nelle Alpi Orientali “il degrado colpi[va] senza misericordia” e attaccava pian piano le comunità partendo dai suoi elementi più giovani e attivi, costringendoli a cercare altrove migliori condizioni di vita e lavoro. Un degrado lento e inesorabile aveva ridotto le potenzialità sociali della zona, la sua economia e le sue sorgenti di benessere, ne aveva distrutto le basi culturali e aveva allentato i legami tra comunità e ambiente (Barazzutti 1993, 65-67). La bellezza delle aree interne lucane appariva simile a quelle delle nature morte, un susseguirsi di scheletri di villaggi e rilievi sterili. Anche nei paesini del Mezzogiorno lo stile di vita rurale era ormai al collasso (McNeill 1992, 1-2). La geografia della penisola era una “geografia degli squilibri” e tale constatazione emergeva con lapalissiana evidenza guardando all’evoluzione del caso italiano. Serviva un ripensamento profondo degli indirizzi di politica economica:

Gli automatismi dell’economia non lavoravano a favore della convergenza dei livelli di sviluppo: i fattori di produzione non solo non mostravano una perfetta mobilità territoriale, al contrario la viscosità dello spazio geografico, l’impedenza vera e propria del territorio, contribuivano ad assecondare una naturale tendenza alla loro concentrazione in alcuni siti privilegiati e, in queste località, a dare inizio a forme di crescita cumulativa e autopropulsiva. La costatazione che gli squilibri in atto fra sistemi territoriali arretrati mostravano grande pervicacia ad essere sanati, ha indotto non pochi economisti a rivedere criticamente le proprie posizioni e ad occuparsi più specificatamente della variabile territoriale […] (Celant 1994, 10-11)5.

L’insieme delle aree montane e collinari è sempre stato un banco di prova non solo per le teorie economiche, ma per le tutte le branche delle scienze sociali e per le politiche pubbliche. Negli ultimi decenni sta rappresentando lo spazio fisico e teorico per una innovativa riflessione economica su ciò che comunemente viene indicato come sviluppo. Non solo, riconoscere il ruolo delle decisioni politiche nel disegnare la polarizzazione o la distribuzione del benessere socio-economico è essenziale per superare una lettura deterministica che assume come naturale la tendenza ad associare ricchezza e pianura. La marginalità costringe a considerare le interconnessioni nascoste tra la ricchezza materiale e le risorse naturali (Bevilacqua 2002, 8-9). Dagli anni Settanta in poi, seppure con lentezza e in maniera non lineare, si è consumata quella drammatica “frattura dell’equazione plurisecolare” che equiparava crescita meramente economica (in termini di PIL) e progresso e si fa largo un nuovo concetto di ricchezza. Nell’ultimo decennio il patrimonio naturale, il verde, la qualità di vita, la bellezza paesaggistica e monumentale e quanto altro rientra nello ‘sviluppo umano’ hanno acquisito e affermato il loro valore, anche in termini economici (Bevilacqua 1998, 165-167).

Un addio ai monti lungo un secolo

Le radici storiche della crisi delle aree interne affondano nel secondo Ottocento. Al momento dell’Unità al permanere di cause di lungo periodo – quali l’aumento della popolazione e la ricerca di nuove terre da mettere a coltura – si unirono fattori di ordine congiunturale che accelerarono il fenomeno del diboscamento avviatosi nel corso del secolo XVIII (Tino 1989, 685). Nella convinzione che le terre marginali, contraltare della modernità e afflitte dalla malattia della arretratezza, avrebbero raggiunto la dinamicità economica e la redenzione morale solo se inserite nei circuiti del libero mercato e se investite dalla ‘grande trasformazione’, l’intervento – e in un primo momento il non intervento – statale contribuì al cambiamento irreversibile del volto del Regno. Una rivoluzione politica, economica, sociale e giuridica stava rileggendo il territorio in chiave marcatamente liberista: nuovi assetti proprietari, nuove forme di uso e gestione delle risorse, nuovi rapporti sociali, nuova legislazione si imposero nel corso del primo ventennio postunitario (Gaspari, 1992; Tino 2007, 16-17; Biasillo, Armiero 2018).

Le nuove politiche statali sferzarono un duro colpo alla diversità delle attività economiche montane, determinarono un clima sociale di diffusa povertà e provocarono la estraneazione dei gruppi rurali dalla gestione autonoma delle risorse (Sansa 1997, 143). Inoltre, la distruzione di una cospicua parte del patrimonio boschivo unita all’assenza o alla mancanza di efficacia delle norme preunitarie in vigore finì con il generare un sostanzioso aumento nel numero delle frane e delle alluvioni in quasi tutte le aree della penisola (Palmieri 2011, 12-15).

Solo nel 1877 si riconobbe ufficialmente la prima funzione pubblica di questa periferia della nazione: ai boschi montani venne affidata la difesa dell’ordine idrogeologico, necessaria soprattutto alla sicurezza delle valli e delle pianure sottostanti6. L’articolo 1 della prima legge forestale del Regno, approvata appunto nel 1877, dichiarava vincolati le vette e le pendici dei monti situati sopra la zona del castagno nel caso in cui esse potevano, una volta diboscati o dissodati, “dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo” (Legge forestale n. 3917 – Serie 2a – del 20 giugno 1877). Le terre più alte del Paese andavano conservate boscate se si volevano evitare frane, alluvioni, erosione e perdita di fertilità (Vecchio 1993, 1994; Hall 1998, 98-99). Alle norme varate nel 1877 seguì la legge 1 marzo 1888 n. 5238 con la quale si tentò di promuovere il rimboschimento attraverso la costituzione di consorzi volontari. Nonostante entrambi questi provvedimenti si limitassero alla difesa del manto forestale in quanto “male necessario”, per usare una espressione del noto economista agrario Ghino Valenti, i risultati ottenuti furono estremamente deludenti.

Alla vigilia della prima guerra mondiale, la questione montana assommava disagio socio-economico e degrado ambientale. Le proposte elaborate da tecnici e legislatori non si erano poste come obiettivo il miglioramento della

miserabile condizione sociale dei montanari, cresciuti in numero e con scarsi mezzi di sussistenza, costretti all’emigrazione stagionale e a mettere a coltura anche terreni in pendenza non idonei alla coltivazione. Mancava la coscienza, nei rappresentanti delle élites urbane, di una questione sempre più urgente, che diveniva evidente solo quando i montanari, stremati dalla povertà, emigravano in città, dove spesso accrescevano le schiere dei mendicanti (Malfitano 2013).

E anche dal punto di vista ecologico, in senso stretto, la situazione non poteva certo dirsi migliore: recenti studi stimano che il diboscamento riguardò un superficie di circa 30.000 ettari all’anno nel periodo tra il 1874 e il 1906 (Agnoletti 2005, 381) e fra il 1870 e il 1912 la superficie boschiva si ridusse approssimativamente tra il 15 e il 30% (Agnoletti 2002, 396).

Se il centro della neoistituita nazione era il valore di scambio, il regno del valore d’uso non poteva che trasformarsi in periferia. E poiché periferia, la montagna continuava a essere concepita in funzione dei bisogni del centro della nazione e le sue comunità continuavano a essere comunità sacrificabili, fatta eccezione per le opinioni di Arrigo Serpieri (Gaspari 1994, 7, 19-34). All’inizio del Novecento, a contribuire all’inversione del trend negativo della superficie forestale italiana contribuì l’attribuzione di una nuova funzione pubblica ad Alpi e Appennini, la produzione di energia idroelettrica. Il rimboschimento diventò un nuovo strumento di sfruttamento (Malfitano 2011, 92-128). Non sempre la disponibilità di carbone bianco si tradusse in seri e duraturi vantaggi economici per la montagna. Tale fonte di energia si era sviluppata grazie a innovazioni tecnologiche che verso la fine del secolo XIX resero possibile il trasporto dell’energia elettrica a distanza, per cui la facile trasportabilità dell’energia andò a rafforzare dei rapporti di dipendenza economica e ad accentuare il divario tra pianura e alture e anche tra comunità vicinissime le une alle altre ma con vocazione turistica differente. Alcune indagini relative all’area alpina dimostrano come la speranza che l’elettrificazione potesse offrire nuove opportunità lavorative per le comunità residenti, mutò presto in delusione e evidenziano come questa nuova modernizzazione montana fu una “rivoluzione economica sfavorevole alla montagna stessa” (Viazzo 2007, 14-16; Mocarelli 2012, 215).

Durante il regime fascista la questione demografica e il rapporto tra montanari e territorio conquistarono gli onori della propaganda (Armiero 2013, 130-134) e quelli della scienza. La prima monumentale indagine scientifica in 8 volumi sulla montagna italiana vide le stampe tra il 1932 e il 1938 per iniziativa dell’Istituto nazionale di economia agraria e del Consiglio nazionale delle ricerche (Lorenzin, Fornasin 2018). La necessità di uno studio sistematico sulla crisi dell’insediamento alpino era stata ufficialmente segnalata dal presidente del Club alpino italiano nell’agosto del 1926 a cui fece seguito il vivo interesse del Comitato nazionale per la geografia del CNR, il quale nel 1929 stabilì contatti privilegiati con l’INEA allo scopo di condurre uno studio economico di tutte le montagne italiane. In collaborazione con il Comando della Milizia Forestale, il Touring Club, il CAI e il Segretariato per la montagna fu approntato un questionario sullo spopolamento e si stabilì un piano organico di ricerche per tutto l’arco alpino (Toniolo 1930, 11). Il risultato superò le aspettative iniziali e allargò il campo di indagine all’Appennino settentrionale e centrale ma le conclusioni, come si legge dalla introduzione, potevano applicarsi benissimo anche ai rilievi meridionali (Giusti 1938, XXI-XXII). Se i numeri evidenziavano fenomeni quantitativi chiave – silvicoltura in decadenza, numero dei capi di bestiame in preoccupante diminuzione, rese agricole misere, primi segni di spopolamento – erano al contempo incapaci di rivelare il “malessere latente” espresso dall’abbassamento del tenore di vita e dalla tendenza a un esodo seppure frenato. Alle motivazioni economiche si univano quelle psicologiche, le nuove aspirazioni e i nuovi bisogni proiettavano le giovani generazioni verso uno stile di vita urbano e lontano da quelle alture ormai avvertite come “pericoli, miserie, balzelli”. Ma le montagne stesse e l’economia agraria stavano cambiando, si apprestavano a trasformarsi in zone accessorie, in sobborghi dei centri industriali (ivi, 144, 148, 155).

IMMAGINE 2. Frontespizio di uno degli otto volumi dell’inchiesta sullo spopolamento montano condotta dall’INEA.

Il secondo conflitto mondiale congela, se non aggrava, la questione montana. Le analisi si ripetono e le descrizioni pure: le testimonianze degli anni Cinquanta mostrano delle somiglianze stridenti con quelle di vent’anni prima. Una pubblicazione a cura del Comitato italiano problemi degli alpigiani ribadiva il ruolo centrale delle “insoddisfazioni psicologiche” nel determinare l’abbandono delle plaghe alpine. Nel 1959 si registravano ancora casi di tifo per la mancanza di acqua potabile nelle abitazioni; la assistenza medica era sporadica e al più generica; la dieta contemplava il consumo di carne solo in occasioni festive e si basava essenzialmente su cereali, patate, legumi, latticini, castagne e polenta; l’abbigliamento si limitava allo stretto indispensabile; lo svago e l’intrattenimento contavano su pochissimi cinematografi e apparecchi radio e su qualche banda musicale, club sciistico, bocciofila, piccola biblioteca (C.I.P.D.A. 1959, 29-30). Chi si sarebbe mai accontentato di una esistenza così grama alla vigilia del decennio d’oro della economia italiana? Nell’Italia centrale e settentrionale vi erano “zone veramente arretrate, zone di desolazione e di miseria” dove le condizioni di vita sembravano ferme a quelle di inizio Novecento e dove la civiltà era entrata solo per far nascere desideri e aspirazioni irraggiungibili. La rivista milanese “Omnibus” pubblicò nel 1950 un articolo dal titolo Mezzogiorno del Nord corredato da una serie di fotografie di comuni montani e collinari, tutti rigorosamente silenti, deserti e vuoti (Lucifredi 1950, 8-12).

Gli anni Cinquanta sono uno snodo fondamentale per ridefinire gli ambiti geografici e le dinamiche di una crisi che ormai investiva tutte le aree italiane a economia agricola. Lo spopolamento e la destrutturazione economico-culturale si concentrava nelle regioni interne più prossime alle aree di bonifica: in Toscana il bacino della Bientina si popolava a scapito del Monte Pisano; l’alta valle dell’Aniene vedeva scendere i propri contadini verso l’Agro romano; i bacini del Fucino e di Sulmona agivano come “potenti ed irresistibili poli di attrazione” (Pecora 1955, pp.1-5); la bonifica renana raddoppiò l’incidenza di abbandono nel proprio comprensorio rispetto ai tassi che si riscontravano nel resto dell’Appennino emiliano (Andalò 1959, 11). Nel decennio in questione veniva meno anche una secolare forma di interazione territoriale tutta centro-meridionale, la transumanza che teneva insieme l’Abruzzo montano, l’Agro romano e il Tavoliere delle Puglie (Pecora 1955, 12).

Il prosieguo della storia l’abbiamo già raccontato.

Conclusioni

A partire dall’unificazione una porzione estremamente consistente della superficie nazionale è stata progressivamente declinata in vari modi: come terra di nessuno e di niente e come terra di conquista, una tabula rasa morale e materiale; come baluardo dell’ordine idrogeologico, un “male necessario”; come luogo di emigrazione e di esodo, una “fabbrica di uomini”; come landa improduttiva, l’”osso” di un’agricoltura che aveva la propria “polpa” in pianura; come punto di partenza per elaborare un nuovo modello socio-economico, un “patrimonio delle arretratezze”. Conseguentemente, fino ai primi anni Duemila le politiche per le terre alte si sono misurate con i loro limiti – quali “socialità perduta, retaggio e insieme testimonianza di un tipo di economia arcaica, poco competitiva, in qualche modo contrapposta alla città” (Ferlaino, Rota 2013, 24-25) – piuttosto che con le loro potenzialità.

Parallelamente alle attribuzioni di senso e di funzioni che il dibattito pubblico e scientifico ha conferito a tali zone, si è assistito a un allargamento dell’area percepita come problematica. Alla fine degli anni Sessanta apparve evidente che la questione territoriale non coincideva più con quella montana. La fase della ricostruzione all’indomani della Seconda Guerra Mondiale aveva marginalizzato ed estromesso dalla narrazione e dalle pratiche di modernizzazione del paese e del relativo sviluppo economico non solo le aree montane, ma anche quelle collinari. In quegli anni iniziava a essere utilizzata la locuzione di area/e interna/e e si intraprese quel lento e difficile processo di analisi prima e di rilancio poi che ha riguardato e riguarda il 64% della nostra penisola. Tale processo nell’ultimo lustro sta cogliendo i primi frutti concreti.

Analizzata in termini geostorici, la storia della questione territoriale combina due fenomeni, il primo di progressivo abbassamento altimetrico del degrado e il secondo di graduale spostamento da Nord a Sud dello stesso. I cambiamenti in atto nell’area alpina, la cui struttura socio-economica e ambientale tradizionale risulta essere ancora in piedi a metà del Novecento, hanno attirato per primi l’attenzione delle classi dirigenti negli anni Trenta riguardo alla crisi delle aree montane. Si dovette invece attendere la fine degli anni Cinquanta e le denunce di Manlio Rossi-Doria per mettere in evidenza gli effetti sul territorio del Mezzogiorno delle politiche economiche nazionali.

Questo saggio ha provato a guadare al rapporto dialettico tra terre alte e terre basse considerando almeno tre aspetti fondamentali: i trend demografici, l’evoluzione dell’economia e gli assetti istituzionali. Proprio quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente interessante in quanto, attraverso la questione montana prima e delle aree interne poi, si sono potute osservare le dinamiche di un altro rapporto dialettico, quello tra aree periferiche e potere centrale. Se nel secondo Novecento la tendenza al decentramento ha determinato un coinvolgimento attivo e fattivo di comunità e istituzioni locali (Mocarelli 2012, 244-246), negli ultimi anni lo Stato sta avocando a sé la gestione della nuova strategia di rilancio per le aree interne ma in chiave policentrica. La programmazione per gli anni 2014-2020 prosegue su un doppio binario: da un lato, il superamento della settorialità degli interventi, la formazione di modelli di governance intercomunali e di reti di cooperazione per la valorizzazione e difesa dei territori e delle risorse montane; dall’altro la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche emerse a livello locale e regionale (Ferlaino, Rota 2013, 26).

Oggi, alcuni embrionali ma concreti segnali di ripresa fanno ben sperare sulla possibilità di ridisegnare la geografia degli equilibri e della coesione territoriale italiana. Ancora una volta, questi accenni di vitalità materiale seguono una ridefinizione teorica delle aree interne come patrimonio naturale e culturale del Paese e del loro potenziale ruolo all’interno delle dinamiche nazionali. Il rilancio e la riattivazione dei tre quinti della nazione passa, dunque, per la rottura della immagine stereotipata dei luoghi in rilievo come luoghi di arretratezza e si basa sulla valorizzazione della loro diversità di risorse e vocazioni, sul ripensamento della relazione tra tradizione e modernità e il superamento della loro dicotomia. “L’arretratezza, fino a qualche tempo fa commiserata e stigmatizzata, può oggi costituire una risorsa di modernità” ed è all’insegna dell’“autenticità” – legata a doppio filo proprio all’“arretratezza” – che sta avvenendo il rilancio di molti Comuni (Viazzo 2007, 18-20). Le aree interne rappresentano dei laboratori per innovativi indirizzi di politica economica e ambientale (Franceschetti e Argenta 2002; Schoeneich e de Jong 2008): sono luoghi di affermazione di un modello diverso di produzione agro-alimentare; di sperimentazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di gestione virtuosa dei rifiuti; di attuazione di progetti di integrazione sociale (http://community-pon.dps.gov.it, ultima visita giugno 2018).

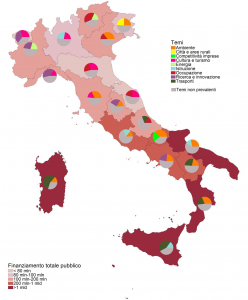

IMMAGINE 3: Finanziamento totale pubblico destinato ai comuni delle Aree interne e relativi temi sintetici prevalenti dal 2007 al 2013. Fonte: opencoesione.gov.it.

Il ripristino del “musaico economico” – cioè la coesistenza in una stessa area insediativa di agricoltura, allevamento, artigianato, turismo, emigrazione temporanea, così come era stato descritta nel 1932 (Landini 1932, 57) – rimane ancora oggi un passaggio ineludibile per infondere nuova linfa a queste zone. Una agricoltura biologica, di qualità, consapevole della propria funzione ambientale, inscindibile dalla trasformazione artigianale dei prodotti, dal turismo, dalla gastronomia; una zootecnia e una pesca capaci di fornire materia prima di pregio ai ristoranti tipici; una nuova riscoperta delle bellezze nascoste attraverso l’escursionismo; una partecipazione attiva di vecchie e nuove comunità attraverso gli usi civici e le proprietà collettive: queste e altre proposte per un “grande progetto complessivo di rinascita di una parte importante del territorio italiano” (Bevilacqua 2011, 189-195).

1Si citano, senza pretesa di esaustività, questi due volumi collettani: G. Scaramellini (cur.), Montagne a confronto: Alpi e Appennini nella transizione attuale, Torino, Giappichelli, 1998; A. Lazzarini (cur.), Diboscamento montano e politiche territoriali: Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, Milano, FrancoAngeli, 2002. Una interessante lettura organica sulla nazionalizzazione delle montagne italiane è la seguente: Marco Armiero, Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli XIX e XX, Einaudi, Torino, 2013.

2A titolo esemplificativo si citano due riviste internazionali sulla storia e geografia delle Alpi che verrano citate più avanti nel testo: “Journal of alpine research – Reveu de géographie alpine” e “Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen”.

3Tra i pochi studi che hanno analizzato la questione territoriale dall’Unita a oggi si veda: A. Truini, La questione territoriale italiana 1860-2000, Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 2002.

4Si rimanda al volume appena citato di Borghi per una dettagliata analisi sulle dinamiche socio-economiche, sulla programmazione statale e sulla pianificazione del territorio a partire dai primi anni Quaranta.

5Con un focus meridionalista e a partire dagli anni Quaranta, il volume di Celant offre una panoramica della “via italiana alle strategie di sviluppo polarizzato”. Si veda soprattutto il capitolo quarto.

6In realtà la legge forestale, su pressione dei parlamentari delle ex-province pontificie, riconosceva anche una seconda funzione pubblica delle selve, quella igienico-sanitaria. I boschi di pianura vennero protetti sulla base dell’articolo 7 se svolgevano funzione di ostacolo alla diffusione dei miasmi malarici.

Bibliografia

Agnoletti M.

2002 Le sistemazioni idraulico forestali dei bacini montani dall’Unità alla metà del XX secolo, in Lazzarini A. (cur.), Diboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, FrancoAngeli, Milano 2002.

2005 Osservazioni sulle dinamiche dei boschi e del paesaggio forestale italiano fra il 1862 e la fine del secolo XX, in “Società e Storia”, n. 108.

Andalò G.

1959 L’esodo rurale nel comprensorio montano della bonifica renana, Bologna, Consorzio della bonifica renana.

Armiero M.

2013 Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli XIX e XX, Torino, Einaudi (ed. or. 2011, A Rugged Nation: Mountains and the Making of Modern Italy, Cambridge, The White Horse Press).

Barazzuti C.

2003 Irresistibilmente attratti dalla pianura. Il degrado dell’economia e della società del Friuli, Udine, IRES F-Vg.

Bevilacqua P. (cur.)

1989 Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea. Vol. 1: Spazi e paesaggi, Venezia, Marsilio.

Bevilacqua P.

1998 La «storia economica» e l’economia, in Ciocca, Toniolo.

2002 L’«osso», in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, n. 44.

2011 Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Roma-Bari, Laterza.

Biasillo R., Armiero M.

2018 Seeing the Nation for the Trees: At the Frontier of the Italian Nineteenth Century Modernity, in “Environment and History”, in fase di pubblicazione. Disponibile su: http://www.ingentaconnect.com/content/whp/eh/pre-prints/content-whp_eh_1132

Borghi E.

2017 Piccole Italie. Le aree montane e la questione territoriale, Roma, Donzelli.

Bronzini F., Jacobelli P.

1983 Sviluppo industriale in aree interne e processi di trasformazione del modello insediativo, Milano, Franco Angeli.

Celant A.

1994 Geografia degli squilibri. I fattori economici e territoriali nella formazione e nell’andamento dei divari regionali in Italia, Roma, Kappa.

Cerea G,. Marcantoni M. (cur.)

2016 La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano, Milano, FrancoAngeli.

Ciocca P., Toniolo G. (cur.)

1998 Storia economica d’Italia. 1. Interpretazioni, Roma-Bari, Laterza.

Comitato Italiano Problemi degli Alpigiani (C.I.P.D.A. – Bergamo ) e Direzione Generale per l’Economia Montana e per le Foreste (Roma)

1959 Monografia sulle condizioni economico-sociali delle popolazioni dell’arco alpino italiano, Roma.

Coppola G.

1989 La montagna alpina. Vocazioni originarie e trasformazioni funzionali, in Bevilacqua (cur).

Dematteis G.

1967 Gli squilibri territoriali in Piemonte in una prospettiva geografica, Torino, Unioncamere del Piemonte.

1995 Le trasformazioni territoriali e ambientali, in Storia dell’Italia repubblicana. Vol. II: La trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri, Tomo I, Torino, Einaudi.

D’Angelo G. (cur.)

1983 Gli squilibri nelle aree interne del Mezzogiorno, la regione dei Nebrodi. Appunti per una ipotesi di progetto integrato di sviluppo, Milano, Giuffré.

De Filippis L., Nardone C.

1985 Origini, sviluppo e caratteristiche della cooperazione agricola in quattro aree interne del Mezzogiorno, Napoli, FORMEZ.

De Vecchis G.

1998 Alpi e Appennini a raffronto: concezioni, processi evolutivi, equilibri, in Scaramellini G. (cur.), Montagne a confronto. Alpi e Appennini nella transizione attuale, Torino, Giappichelli.

Di Salvo S.

1979 Sviluppo delle aree interne del territorio nazionale, Roma, Federazione Nazionale della Cooperazione Agricola.

Ferlaino F, Rota F.S.

2013 La montagna italiana: confini, identità e politiche, Milano, FrancoAngeli.

Filangieri A.

1975 La Campania interna: squilibri territoriali e direzioni d’intervento, Milano, FrancoAngeli.

FORMEZ

1981 Progetto aree interne. Elementi generali e introduttivi, Napoli, FORMEZ.

Franceschetti G. e Argenta C.

2002 Le montagne: laboratori per uno sviluppo sostenibile, Padova, CLEUP.

Gaspari O.

1992 La montagna alle origini di un problema politico (1902-1919), Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1994 Il segretariato per la montagna (1919-1965), Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giusti U.

1938 Lo spopolamento montano in Italia. Indagine geografico-economico-agraria. Relazione generale, Roma, Istituto Nazionale di Economia Agraria.

Hall M.

1998 Restoring the Countryside: George Perkins Marsh and the Italian Land Ethic (1861-1882), in “Environment and History”, 4, n. 1.

Landini P.

1932 Lo spopolamento montano nella Alta Valle del Po, Valli Varaita e Bronda, Roma, Tip. Failli.

Lorenzin C., Fornasin A. (cur.)

2018 Via dalla montagna. ‘Lo spopolamento montano in Italia’ (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana di Michele Gortani e Giacomo Pittoni, Udine, Forum.

Lucifredi R.

1950 Per la rinascita della montagna, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.

Malfitano A.

2011 Un territorio fragile. Dibattito e intervento pubblico per l’Appennino tra Reno e Adriatico (1840-1970), Bologna, Bononia University Press.

2013 La difficile gestione della dorsale appenninica in età contemporanea: il caso bolognese, in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia on line”, n. 32.

McNeill J.R.

1992 The Mountains of the Mediterranean World. An Environmental History, Cambridge, Cambridge University Press.

Mocarelli L.

2012 Il “miracolo economico” valdostano tra mano pubblica e interventi strutturali: una rincorsa truccata?, in “Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen”, n. 7.

2017 Un bilancio: terre alte-terre basse: una storia di disparità?, in “Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen”, n. 17.

Palmieri W.

2011 Per una storia del dissesto e delle catastrofi idrogeologiche in Italia dall’Unità ad oggi, in “Quaderno Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo”, n. 164.

Pecora A.

1955 Sullo spopolamento montano degli Abruzzi, Roma, Società Geografica.

Piazzoni G.

1974 Economia montana. La nuova legislazione statale e regionale, Bologna, Pàtron.

Piccioni L.

2002 Visioni e politiche della montagna nell’Italia repubblicana, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, n. 44.

Regione Basilicata

1973 Quattro proposte di progetti speciali.

Revelli N.

1997 Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina, Torino, Einaudi (orig. 1977).

Rossi-Doria M.

1958 10 anni di politica agraria nel Mezzogiorno, Bari, Laterza.

2003 Scritti sul Mezzogiorno, Napoli, L’ancora del Mediterraneo.

Sansa R.

1994 Il bosco fra difesa degli usi consuetudinari e conflitti di mercato, Storia Urbana, Vol. 69.

Santeusanio G.

1975 Analisi degli squilibri territoriali in Abruzzo, L’Aquila, C.R.E.S.A.

Scaramellini G.

1998 La montagna italiana nella transizione attuale. Alpi e Appennini a confronto, in Id. (cur.).

Schoeneich P. e de Jong C.,

2008 Changes in the Alpine environment. How will the Alpine environment be tomorrow and for what activities?, in “Journal of Alpine Research – Revue de géographie alpine”, n. 96.4.

Tino P.

1989 La montagna meridionale. Boschi, uomini, economie tra Otto e Novecento, in Bevilacqua (cur.).

Tino P.

2007 Territorio, popolazione, risorse. Sui caratteri originali della storia ambientale italiana, in “I frutti di Demetra. Bollettino di storia e ambiente”, n. 13.

Toniolo R.T.

1930 Per uno studio sistematico sullo spopolamento delle vallate alpine italiane, Napoli.

Troilo M.

2012 Differenze demografiche ed economiche nei comuni montani dell’Appennino abruzzese nel secondo dopoguerra (1951-2001), in “Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen”, n. 17.

Vecchio B.

1989 Geografia degli abbandoni rurali, in Bevilacqua P. (cur.).

1993 La questione forestale in Italia nel secondo Ottocento: le cognizioni dei parlamentari nei dibattiti sulla prima legge forestale unitaria (1869-1877), in Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia (cur.), La cultura del bosco, Palermo, Istituto di scienze antropologiche e geografiche, Facoltà di lettere e filosofia dell’Università.

1994 Un documento in materia forestale nell’Italia del Secondo Ottocento: i dibattiti parlamentari (1869-1877), in “Storia Urbana”, n. 18.

Viazzo P.P.

2007 Transizioni alla modernità in area alpina: dicotomie, paradossi, questioni aperte, in “Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen”, n. 12.

Vlora A.K.

1972 Gli squilibri territoriali nel costituendo comprensorio del Nord Barese, Bari, Adriatica.