di Francesco di Bartolo

L’operaismo è una categoria del politico che è stata adottata dal dibattito storiografico e che per oltre un ventennio ha inteso indicare la storia della conflittualità politica e sociale.

L’operaismo è una categoria del politico che è stata adottata dal dibattito storiografico e che per oltre un ventennio ha inteso indicare la storia della conflittualità politica e sociale.

La medesima categoria, all’interno della descrizione della conflittualità sociale degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, è stata anche reinterpretata come una forma della politica che si è organizzata per contrastare il carattere riformista delle organizzazioni politiche della sinistra italiana: Pci e Cgil.

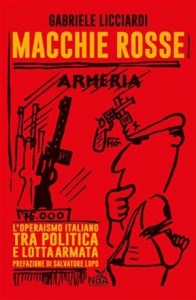

Gabriele Licciardi ha utilizzato una chiave originale per descrivere e interpretare il magmatico fenomeno dell’operaismo italiano. L’a., ha infatti, riletto le vicende che hanno segnato un’intera generazione compiendo una brillante analisi delle retoriche politiche dei gruppi e organizzazioni che ne fecero parte.

L’a., ricostruisce, con risultati molto interessanti, il linguaggio di un mondo “ideologizzato”, e ricolloca le idee e i protagonisti di quella stagione dentro un contesto storico e storiografico ben preciso. Da questo punto di vista, si tratta di una meritoria opera contro le aporie della memoria che segnano costantemente il nostro presente.

Il libro si divide in quattro capitoli, e la prefazione di Salvatore Lupo segna un collante importante fra i decenni Sessanta e Settanta, analizzati da Licciardi, e le retoriche ultra garantiste sviluppate in seguito, a partire dagli anni Novanta, e che in quei decenni hanno trovato legittimazione culturale.

Nel primo capitolo l’a. ricostruisce l’influenza che le teorie operaiste hanno esercitato sui gruppi della sinistra rivoluzionaria, nel secondo l’analisi puntale attraversa il tema di come la teoria si sia trasformata in prassi politica attraverso il dibattito sull’organizzazione delle organizzazioni armate. Nel terzo, Licciardi ricostruisce le manifestazioni del partito armato, con il collateralismo movimentista che ha caratterizzato quel tempo. Nel 4 e ultimo capitolo, egli analizza, attraverso il dibattito fra i garantisti e i fautori della legge antiterrorismo, le modalità attraverso cui lo stato democratico uscì da quella stagione.

Licciardi chiarisce che l’operaismo, a detta di uno dei suoi stessi fondatori, fu dichiarato un’esperienza conclusa nel 1967, con la chiusura de «Classe operaia». In particolare, l’operaismo politico, quello ideato da Tronti e Panzieri, e che aveva visto nei Quaderni rossi l’esperimento del revisionismo marxista.

Quello che viene dopo è un lento e inesorabile tentativo, da parte di altrettanti gruppi della sinistra rivoluzionaria, di organizzare l’insurrezione armata contro lo Stato. In questa direzione, l’apporto del saggio che stiamo discutendo è molto importante, oltre che innovativo. L’a., con un apparato documentale recapitato in diversi archivi pubblici dislocati nelle più importanti città del Centro-Nord, mostra come l’esperienza della lotta armata nel nostro paese non è stato un “riflesso involontario” di un processo di degenerazione del conflitto sociale in atto negli anni Sessanta, né tanto meno il frutto di poche e ben armate schegge impazzite del movimento di contestazione giovanile del Sessantotto.

Le principali organizzazioni rivoluzionarie di matrice operaista, Potere operaio, Brigate rosse e almeno fino al 1972, Lotta continua, costruirono, a loro dire, il progetto politico dell’insurrezione armata, e lo propagandarono attraverso i loro organi di stampa, e messo in atto attraverso i livelli più occulti delle rispettive organizzazioni, sviluppando un serrato confronto tra di loro a cavallo fra il 1969 e il 1970.

Nell’ottica interpretativa proposta da Licciardi il movimento del Sessantotto perde l’importanza di evento dirimente che tanta storiografia fino a questo momento gli ha sempre attribuito, per essere letto semplicemente come un acceleratore di alcuni processi già ampiamente in atto. In questo senso, l’a. ha gioco facile a dimostrare come la figura dello studente proletario fu immediatamente assoggettata alla forza d’urto che nel conflitto ha dimostrato la classe operaia.

Eppure i decenni Sessanta/Settanta hanno rappresentato un momento di ampliamento della democrazia, anche se sono i decenni in cui la lotta armata, a sinistra come a destra, ha dispiegato tutto il suo potere. L’omicidio di Aldo Moro, a mio avviso, anche se Licciardi non arriva ad affrontate tale argomento, fu uno spartiacque decisivo per le sorti della democrazia e dei destini dell’Italia nel complesso quadro internazionale.

Questo gioco di specchi Licciardi lo ordina attraverso la messa in relazione di alcuni importanti avanzamenti della classe operaia, basti pensare al contratto dei metalmeccanici del 1969 ed anche a quello del 1973, e della risposta sempre più estremizzata tanto del discorso, quanto della pratica del conflitto che le organizzazioni rivoluzionarie nel nostro paese sono state capace di elaborare. A ogni vittoria, se pur in un’aspra dialettica politica, delle politiche pubbliche a favore del welfare è corrisposto un irrigidimento del conflitto armato. Si è trattato di una sorta di ritorsione contro lo Stato, espressione, secondo l’autore, dell’’incapacità, o meglio della ferma volontà, per gli attori della lotta armata, di organizzare la propria proposta politica a prescindere dal confronto reale con la società circostante. Un esempio eclatante di quanto fino a ora è stato affermato, secondo Licciardi, fu rintracciabile nella manifestazione del partito armato negli scontri alla Fiat durante le proteste per il rinnovo contrattuale del 1973. Violenza di massa e d’avanguardia, coordinata, in un crescendo dentro e fuori la fabbrica, con protagonisti i gruppi armati che provarono a indirizzare un conflitto già presente dentro la fabbrica verso l’obiettivo di una insurrezione generalizzata. L’esperimento fallì grazie alla firma di un contratto che ha segnato positivamente quella stagione. Ciò nonostante, proprio a cominciare da quel 1973 i gruppi armati, similmente a virus nei confronti degli anticorpi, compiono una mutazione ulteriore, sviluppando ulteriormente il proprio potenziale di fuoco, la propria virulenza e la capacità di infettare il corpo dello Stato.

Il percorso proposto dall’a. analizza oltre alla pars destruens anche la pars construnes, e cioè la risposta che lo Stato ha elaborato per uscire dalla crisi del terrorismo.

Una proposta elaborata, certo tardivamente, ma di grande efficacia, soprattutto se pensiamo al percorso sulla legislazione premiale messa in campo per annientare dall’interno le organizzazioni eversive. Un percorso che, inevitabilmente, ha incrociato il dibattito controverso (indotto da settori di intellettuali vicini al movimento operaista) provocato dal processo 7 aprile, con la figura di Toni Negri che da elemento di spicco nell’organizzazione dei gruppi operaisti, diventa anche la mente lucida per tracciare una via d’uscita all’esperienza repressiva delle carceri di massima sicurezza.

La figura del giudice Amato, inventore delle aree omogenee, gli spasmi dei primi anni Ottanta, gli ultimi fuochi della lotta armata, e lo scontro ancora tutto attuale fra garantisti e convinti sostenitori di uno Stato attaccato, segnano le pagine finali del saggio evidenziando quanto le ferite siano ancora aperte, ossificate nella rappresentazione di una memoria divisa, e ancor di più nella consapevolezza di percorsi politici contrapposti, allora come oggi. Gli operai sono scomparsi, almeno come aggregazione di carattere fordista, processo già ampiamente in atto durante quegli stessi anni Settanta anni nei quali i gruppi armati consumarono tanti, troppi, delitti.

La storiografia ha dibattuto a lungo sul tema della violenza politica e sul motivo per cui quegli anni furono attraversati da tale ondata e se ci sia stato un collegamento tra la fine degli anni Sessanta, la stagione del movimento del ’68 e quella dei cosiddetti “anni di piombo”. Molti storici (alcuni furono protagonisti di quella stagione) sono certi che parole d’ordine come “violenza proletaria”, “giustizia proletaria” e “rivoluzionaria”, presente nell’azione collettiva di quegli anni ebbe una diffusa giustificazione rappresentando un terreno fertile per il fiorire del terrorismo. Il tema della convivenza con la pratica della violenza fu assorbito, reinterpretato e giustificato attraverso il mito della rivoluzione immanente che andava compiuta. Qui, il legame ideologico con il movimento del 1968 appare evidente, anche se rifiutato dalle tesi degli stessi storici che posero per primi l’accento sul tema della violenza. Le differenze tra il ’68 e le bande terroristiche, sostengono molti di loro, furono comunque maggiori delle eventuali somiglianze. Io ritengo che questa riflessione sul collegamento movimento-terrorismo sia astratta e tendenzialmente assolutoria, poiché non tiene conto del fatto che ogni in concreto i movimenti sorti a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta contribuirono a modificare i comportamenti, le azioni di molti giovani militanti nella prospettiva di una imminente insurrezione armata. Il tratto comune esistette, e fu molto predominante, anche se sovente sottotraccia. Ciò che legò profondamente le due stagioni sembrò essere la presenza di un alto tasso ideologico, il rifugio dalla politica organizzata in partiti, la teorizzazione di un’insurrezione in un Paese Occidentale, e l’insurrezione a un certo punto, come si sa, si fa con le armi.