di Francesca Lacaita

Abstract

Abstract english

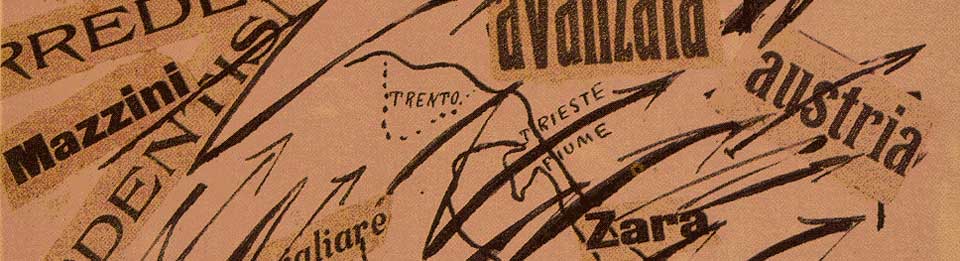

Transgressing borders: Giuseppina Martinuzzi’s idea of homeland between irredentism and socialist internationalism

The article follows the biographical and intellectual itinerary of Giuseppina Martinuzzi, a teacher and writer who lived in Istria and Trieste between 1844 and 1925. After being a long-time activist in national Mazzini-inspired associations, thus contributing to the “nationalization” of Italian speakers in the Austrian Littoral, Martinuzzi became a Socialist, critically revising the XIXth century concept of “nation” and trying above all o construct a common homeland with her “Slav” countrypeople. The article discusses the evolution of the idea of “homeland” in Martinuzzi as appears in her writings, and connects it with the political and social context in which she lived and worked.

Giuseppina Martinuzzi, il confine e gli altri

Ripensare a Giuseppina Martinuzzi, maestra e scrittrice istriana vissuta tra il 1844 e il 1925, significa considerare una serie di temi che si sono imposti all’attenzione degli studiosi e dell’opinione pubblica negli ultimi tempi: innanzitutto il confine, che è stato esplorato da vari punti di vista, da quello istituzionale a quello sociale e relazionale, a quello simbolico o metaforico (Anderson 1996, 1-3; Cella 2006; Paasi 1999; Pittaway 2003, 1-65), giungendo alla consapevolezza che “solo lo sguardo sulle zone di confine e di passaggio rende visibili strutture (spesso implicite) di identità culturali e di ordini sociali” (Lamprecht Mindler Zettelbauer 2012, 11). Quindi i concetti di patria e di nazione, di cui è stato negli ultimi decenni evidenziato il carattere di “costruzione culturale”, specie in rapporto a ciò che effettivamente li compone e li crea, a ciò che viene incluso e viene escluso, alle altre realtà nazionali esterne, e alla diversità interna. E di conseguenza la presenza degli Altri, che rimanda a sua volta al confine e ai quesiti connessi: se esso esiste e come si configura dipende da chi sono gli Altri e come ci si rapporta a loro.

Il percorso umano e intellettuale di Giuseppina Martinuzzi s’intreccia strettamente con la “biografia” del cosiddetto “confine orientale”, che per l’Italia, nelle parole di Raoul Pupo, “divenne fra Ottocento e Novecento la frontiera della patria per eccellenza, caricata di tutte le valenze simboliche proprie della contemporaneità” (2007, 14). Se in età risorgimentale infatti, a causa soprattutto della sua popolazione mista, esso rimase concettualmente vago, in una seconda fase, tra l’Unità e la Prima guerra mondiale, fu “costruito” territorialmentei e divenne oggetto di rivendicazioni irredentiste, invero più da parte di determinati settori politici, dell’opinione pubblica e di esuli dall’Impero che della linea ufficiale del governo, improntata piuttosto, come è noto, alla ricerca di buone relazioni con l’Austria-Ungheria, e semmai più interessata all’etnicamente omogeneo Trentino. Al tempo stesso, proprio nella Venezia Giulia ancora “irredenta” le particolari dinamiche e relazioni triangolari che intercorrevano tra lo Stato asburgico e le due nazionalità antagoniste presenti sul territorio, l’italiana socialmente dominante, e la “slava” (slovena o croata)ii in ascesa culturale e politica, avrebbero contribuito a costruire altri tipi di “confini”, consolidando per gli italiani l’immagine dello “slavo” come “nemico storico”, accanto a quella più familiare del “tedesco”. Questa eredità di rapporti, assieme all’impreparazione dello Stato italiano a trattare con la diversità nazionale interna, avrebbe condizionato negativamente la situazione delle popolazioni alloglotte inglobate dopo il 1918 nei nuovi confini. Il fascismo avrebbe esacerbato l’oppressione nazionale, e la Venezia Giulia sarebbe diventata teatro delle grandi tragedie europee del Novecento, i cui strascichi dovevano vieppiù risentire della sovrapposizione, in aggiunta alle linee di frattura già esistenti, della “frontiera ideologica” tra blocco occidentale e mondo comunista proprio sul nuovo confine italo-jugoslavo. In pratica solo con la fine del XX secolo il “confine orientale” ha potuto cominciare a liberarsi del suo carico di tensioni e a “normalizzarsi” nel quadro della progressiva integrazione del continente.

Il “confine orientale” è stato comunque costruito in un contesto non solo nazionale italiano, ma anche più ampio, asburgico, o “centroeuropeo”. A questo riguardo, la prospettiva esplicitamente pluristatale e plurinazionale adottata dalla storiografia più recente (Feichtinger Cohen 2014; Judson Rozenblit 2005; Reill 2012; Wingfield 2003; Wolff 2006; Wörsdörfer 2004a) ha comportato la revisione critica di alcuni paradigmi tradizionali. Ad esempio viene sottolineato il carattere “ibrido”, plurietnico e multilingue delle popolazioni di quest’area; il processo di nazionalizzazione di massa è spostato cronologicamente più avanti, negli ultimi anni dell’Ottocento; si contesta la correlazione tra la lingua parlata da una comunità e la sua presunta adesione a un determinato progetto nazionale, come pure la consueta dicotomia tra nazionalismo “civico” e nazionalismo “etnico”iii; si dà conto del ruolo fondamentale dello sviluppo della sfera pubblica, delle istituzioni e della società civile (con il mondo dell’associazionismo in testa) nella formazione degli antagonismi nazionali; e si sono relativizzati i successi dei vari progetti nazionali, superando quella impostazione teleologica che rendeva scontata e inevitabile l’affermazione di visioni e ideologie incentrate sulla nazione.

Pur non essendo una figura di primo piano, Giuseppina Martinuzzi presenta diversi motivi di interesse proprio in rapporto al dibattito pubblico e alla ricerca scientifica attuale. Istriana di Albona e rimasta sempre vicina alla realtà locale specifica di quel territorio, la Martinuzzi operò per la gran parte della sua vita adulta a Trieste, dove esercitò un’intensa attività culturale, letteraria e politica. Certamente presente nella memoria storica locale, ma poco conosciuta al di fuori dei confini giuliani, la sua figura si caratterizza per il rifiuto di accettare la contrapposizione fra italiani e “slavi”, soprattutto dopo l’adesione al socialismo a metà degli anni Novanta dell’Ottocento, che giunse dopo un lungo impegno nell’associazionismo mazziniano e “irredentista”. In questa prima fase Giuseppina era stata in contatto con esuli dell’Impero nel Regno, nonché con vari ambienti culturali e politici italiani. Tali legami e la sua partecipazione in patria all’associazionismo volontario e culturale la pongono in una posizione di spicco nel processo di nazionalizzazione degli italofoni della Venezia Giulia. Dopo l’adesione al socialismo, e segnatamente nella variante internazionalista di Trieste, il suo impegno si rivolse a superare l’antagonismo etnonazionale con i conterranei sloveni e croati, ad attraversare, metaforicamente, un altro tipo di confine, in netta opposizione ai discorsi irredentisti o nazionali che si stavano sviluppando nel capoluogo giuliano. Come si vedrà, proprio la relazione tra questi due tipi di confine rende interessante il suo percorso a un secolo di distanza. Per età avrebbe potuto essere la madre o anche la nonna di quegli “intellettuali di frontiera”iv che nel secondo decennio del nuovo secolo, soprattutto a Firenze, attorno a “La Voce” di Prezzolini, introdussero gli italiani alla complessa realtà giuliana e iniziarono una feconda opera di mediazione culturale con la Mitteleuropa, manifestando idee sulla nazione e sulla vita nazionale di sorprendente modernità. Per formazione, sensibilità e cultura lei invece apparteneva interamente all’Ottocento, di cui avrebbe mantenuto con continuità, passando per l’iscrizione al Partito Comunista d’Italia nel 1921, l’ethos risorgimentale, l’umanitarismo sociale e l’orientamento positivista. A differenza tuttavia degli “intellettuali di frontiera”, che per la maggior parte aderirono all’interventismo democratico, ritagliandosi in tal modo un loro spazio nel discorso nazionale italiano, la Martinuzzi non defletté dalla posizione internazionalista, mostrando di avere una posizione autonoma dalla prospettiva nazionale ereditata dalla tradizione risorgimentale.

In entrambe le fasi di questo percorso di Giuseppina Martinuzzi la dimensione di genere consente di evidenziare il rapporto significativo e problematico che si stabilì tra donne e nazione durante tutto il “lungo Ottocento”. Se da un lato infatti le donne parteciparono attivamente ai movimenti nazionali e alla loro produzione discorsiva e pedagogica, dall’altro lato furono fortissime le ansie di controllo delle barriere di genere, di disciplinamento dei corpi e desideri femminili, sia all’interno della famiglia/nazione, sia in relazione all’Altro, allo Straniero, che attraverso le donne poteva minacciare la sicurezza e l’onore della nazione. Da qui, anche, le ambivalenze del femminismo ottocentesco nei confronti del discorso nazionale, tra un sostanziale assenso nei confronti dei progetti di nation-building da una parte e il tentativo di superarne quegli aspetti sentiti come limitativi dell’esperienza e della libertà femminile dall’altra, fino al rifiuto di quanto era ritenuto lesivo dei principi stessi che costituivano “il femminile”, quale in primo luogo il militarismo, ma anche, come si vedrà a proposito della Martinuzzi, lo stesso nazionalismo (cfr. Porciani 2002, 13; Sluga 1998, 98 e 100). Giuseppina da parte sua avrebbe vissuto tali tensioni in prima persona, partecipando all’inizio attivamente al movimento nazionale da una posizione femminista, che comportava sia la “trasgressione” di determinate barriere di genere, sia declinazioni particolari dell’idea di patria, e successivamente, con l’adesione al socialismo, “trasgredendo” il confine stesso della nazionalità ed elaborando idee alternative di “patria” che avevano appunto nel “femminile” il loro fulcro.

Pluralismo risorgimentale e nazionalismo postunitario

Prima dei tre figli di Giovanni e di Antonia Lius, Giuseppina Martinuzzi nacque in una famiglia benestante e appartenente all’élite locale. Il padre fu più volte podestà di Albona e diede un convinto appoggio ai moti del Quarantotto, analogamente a quanto fece l’amico Tomaso Luciani, letterato e storico locale. Anche questi fu a lungo al governo della città e, dopo essersi trasferito definitivamente in Italia nel 1861, continuò a propugnare in vari circoli la causa irredentista in stretta collaborazione con Carlo Combi, e a seguire da lontano gli studi e i progressi della giovane Giuseppina ad Albona.

Il Quarantotto coinvolse anche le nazionalità nel Litorale austriaco: ha origine in questo periodo la diffusione di una coscienza nazionale slovena e croata che resisteva all’assimilazione nel gruppo italiano. Ciò causò, specie in Istria, il senso della rottura di un secolare equilibrio di coesistenza, in particolare del mito di una koiné veneto-istriano-dalmata nel territorio dell’ex Repubblica di San Marco (Cervani 1994, 110-111). Nondimeno era ancora possibile immaginare modelli positivi di convivenza tra le nazionalità dell’Adriatico orientale a beneficio dell’Europa intera (cfr. Cattaruzza 2007, 17-18). La dimensione autonomista e regionalista della “primavera dei popoli” in quell’area richiama caratteristicamente la visione dei federalisti come Carlo Cattaneo, in cui pluralità e diversità restava essenziali alla realtà umana, e lo Stato è concepito in sé come un’“immensa transazione” (Lacaita 2006, 141). La creazione dello Stato nazionale italiano avrebbe mutato significativamente la prospettiva. Certamente le difficoltà che quest’ultimo nei primi tempi aveva dovuto affrontare in termini di squilibri interni, di sfide alla propria legittimità e di insuccessi militari, aveva portato a privilegiare quelle figure del discorso nazionale che enfatizzavano la forza e la compattezza verso l’esterno, la nettezza dei confini, l’unità “d’arme, di lingua, d’altare / di memorie, di sangue e di cor”, nonché quegli aspetti dello stesso pensiero mazziniano che concepivano l’unità come un “tutto organico” (cfr. Lacaita 2006, 141-142) e la manifestazione pubblica delle diversità come debilitante, un retaggio di epoche passate. L’approccio ufficiale nei confronti delle minoranze alloglotte fu improntato senza remore all’assimilazione, instaurando nella politica scolastica una differenziazione gerarchica tra le lingue delle minoranze, con al vertice il francese e in fondo lo sloveno (Raicich 1996)v. Così, quando 35.000 sloveni delle Valli del Natisone furono annessi all’Italia nel 1866, fu loro interdetto l’insegnamento nella lingua materna, e fu respinto pure un testo scolastico bilingue redatto da Antonio Podrecca con l’esplicito intento di facilitare ai bambini l’apprendimento dell’italiano (cfr. Ara 2009, 423; Gatterer 1994, 48-49).

Naturalmente non erano solo gli italiani a insistere sull’assimilazione o a formulare una gerarchia culturale che sminuiva le istanze di popolazioni considerate di minore importanza (cfr. Wörsdörfer 2004b, 57-60). La sottomissione di queste ultime in nome di una civiltà “superiore” o di maggior prestigio non era neppure una strategia retorica recente, anche se assunse una particolare declinazione nel secolo della nazionalizzazione, dell’imperialismo e della fede nel progresso evolutivo (Petri 2005). Ciò richiama un’altra dimensione del confine, quella culturale o di “civiltà”, con riferimento in particolare a quelle linee indefinite e sfuggenti che da secoli hanno percorso l’Europa definendo al suo interno la civiltà e la rozzezza, ma che a partire dalla prima età moderna, e specialmente dal Settecento, si sono cristallizzate nel loro valore attuale, dividendo un nucleo europeo, “moderno” e “progredito”, da aree periferiche orientate soprattutto verso est e verso sud, e segnate da “problematicità” e “arretratezza” che rendevano la loro europeità culturalmente incerta e le proiettavano verso l’“Oriente”, il “Levante”, l’“Affricavi. In questa dinamica di gerarchie sociali, culturali e internazionali, un elemento fondamentale era il contrasto fra città e campagna – un contrasto certamente antico, ma che sarebbe stato particolarmente esplosivo nel Litorale Adriatico, dove gli italiani erano maggioranza in tutte le realtà urbane pur essendo complessivamente minoranza nelle unità amministrative dello stesso Litorale, con l’eccezione di Trieste e il suo circondario. Come ha sottolineato Marta Verginella, tale contrasto sarebbe stato essenziale nella riduzione del plurilinguismo e della multietnicità della regione alla rappresentazione dualistica di italiani e “slavi”, e quindi della “rivendicazione del primato politico della nazione cittadina su quella contadina, delle città italiane sulla campagna slava” (2008, 779)vii. Esso è comunque significativo già nel discorso irredentista che si veniva articolando in Italia, e che si caratterizzava per la rivendicazione all’“italianità” del lascito dell’antica Roma o della Serenissima, e per la rimozione e la svalutazione delle popolazioni alloglotte, ascritte tout court al mondo ruraleviii.

Nell’Istria in cui crebbe Giuseppina Martinuzzi l’assetto etnico era intricato, ma l’élite italiana diventava complessivamente più debole in quanto stava venendo meno il rapporto di tipo patriarcale che aveva legato le masse contadine alle élite; lo stesso antagonismo nazionale avrebbe assunto in quei luoghi peculiari connotazioni di classe (Rusinow 1969, 22-24)ix. Giuseppina era cresciuta a contatto con la popolazione croata di Albona (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 95), anzi, da questo contatto aveva sviluppato una spiccata sensibilità sociale che l’avrebbe accompagnata tutta la vita (Martinuzzi 1899a in Cetina 1970, 67). La sua formazione culturale aveva avuto luogo unicamente nella casa paterna, ma era stata ben più vasta e solida rispetto a quella solitamente ricevuta dalle ragazze del suo ceto, incoraggiata com’era dalla famiglia e seguita, anche a distanza, da Tomaso Luciani. Sin dall’adolescenza, inoltre, coltivava la poesia e gli interessi letterari, e aspirava a diventare scrittrice (Gabrielli 1996, 50). Ma le mura domestiche non esaurivano certo le sue ambizioni e il suo bisogno di autonomia, se nel 1873, non più giovanissima, ottenne il diploma magistrale e i primi incarichi nelle scuole popolari, approdando infine nel 1877 a Trieste, non per caso, ma in base a un progetto risolutamente perseguito. Qui la sua attività professionale si sarebbe svolta, fino al pensionamento nel 1905, nelle scuole popolari di quartieri poveri, in un contesto che sollecitava il suo impegno sociale oltre che didattico, e a cui lei rispose pienamente assumendo il ruolo – invero diffuso nell’esperienza femminile di secondo Ottocento – della “maestra-madre”, ossia di “soggetto capace di trasmettere conoscenza e valori” (Gabrielli 1996, 54). Tale ruolo aveva una rilevanza fondamentale nelle concezioni patriottiche ottocentesche in quanto accordava alle donne una missione pubblica che estendeva quella “naturale” propria della sfera famigliare, armonizzandole entrambe.

Conflitti nazionali a Trieste

Quando vi arrivò la Martinuzzi, Trieste si trovava in una fase cruciale e delicata della sua storia. Quarta realtà urbana dell’Impero dopo Vienna, Budapest e Praga, viveva una forte trasformazione economica, sociale e civile, nella quale gli effetti della modernizzazione sarebbero stati presto declinati in termini di conflitto etnonazionale. Lo sviluppo della città e i cambiamenti nelle campagne vi richiamavano un robusto movimento migratorio, in conseguenza del quale, alla vigilia della Prima guerra mondiale, quasi la metà della popolazione proveniva da fuori (Wörsdörfer 2004a, 22). È in questo quadro di grande mobilità spaziale e sociale, di pluralità linguistica e culturale, che presero piede gli antagonismi etnici in quest’area dell’Impero. Gli inizi della mobilitazione nazionale slovena e croata promettevano di modificare drasticamente la posizione e il peso complessivi della nazionalità italiana, di per sé indebolita dal distacco del Veneto nel 1866, e in particolare di innestare una competizione tra italiani e sloveni proprio per Triestex (meno o per nulla problematica era invece la convivenza con altre minoranze che non mettevano in discussione l’egemonia italiana). La reazione della borghesia triestina rappresentata dal Partito Liberale Nazionale fu di impedire a tutti i costi la costituzione di una presenza pubblica slovena che conferisse alla città un carattere binazionale, a costo di violare la salvaguardia dei diritti nazionali garantiti dalla Costituzione del 1867. Nonostante gli italiani rimanessero convinti sia del carattere artificioso delle rivendicazioni degli “slavi” nella Venezia Giulia, sia del ruolo attivo degli austriaci dietro di esse, in realtà le autorità centrali rimasero generalmente acquiescenti nei confronti degli abusi di parte italiana almeno sino agli albori del Novecento, quando l’emergere dell’ipotesi trialistica (ovvero della ristrutturazione dell’Impero attorno a tre nazionalità dominanti, la tedesca, l’ungherese e la “slava”) produsse un marcato cambiamento in favore degli sloveni (Cattaruzza 1989, 46-48; Greenfield 1967, 504 e 508).

Fino al nuovo secolo, comunque, gli antagonismi erano lungi dall’articolarsi in progetti politico-nazionali definiti e si basavano piuttosto sulle contrapposizioni attorno al confine di “civiltà” o al contrasto fra città e campagna. La stessa difesa intransigente del carattere italiano della città ebbe con l’irredentismo un rapporto quantomeno ambivalente. Una presenza giovanile irredentista in nome dell’autodeterminazione dei popoli, di orientamento radicale, in contatto con ambienti popolari, garibaldini e repubblicani del vicino Regno, si manifestò a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta; era comunque troppo marginale per creare veri problemi alle autorità asburgiche, e si spense dopo la stipulazione della Triplice Alleanza e l’impiccagione di Oberdan. Ciò che si profilò in seguito fu un tipo di irredentismo solidamente legalitario, espressione dei “ceti emergenti dei liberi professionisti, dei funzionari pubblici, della piccola e media imprenditoria” (Wörsdörfer 2004b, 61), che guardava all’Italia come alla patria culturale, ma che non si poneva la questione di come unirsi ad essa, e i cui successivi aneliti di congiunzione erano mossi soprattutto dalle preoccupazioni per la montante “marea slava” (Cattaruzza 1998a, 210). Si trattava cioè di un irredentismo che si caratterizzava soprattutto come antislavo, impegnato in primo luogo a conservare quegli assetti che assicuravano l’egemonia italiana e ad estendere la propria base consensuale presso i ceti piccolo-borghesi e successivamente proletari (Capuzzo 2001, 65). In tal modo anche a Trieste venivano riprodotte dinamiche consuete nello Stato asburgico, quali il dominio della Kulturnation sui “popoli senza storia”; la competizione etnica per l’affermazione del proprio peso relativo nella compagine statale e per l’occupazione delle istituzioni pubbliche, con l’assoggettamento delle altre nazionalità (Apih 1988, 89; Cattaruzza 1989, 30)xi; il ruolo fondamentale delle istituzioni locali e dell’associazionismo della società civile, in particolare nella politica scolastica, per nazionalizzare realtà multietniche in contrapposizione a un Altro interno. Questo contesto favoriva la contrapposizione anche di specifiche “ideologie” e relativi paradigmi declinati in senso etnonazionale (Verginella 2007, 36-43; 2008; 2009): in questo senso la cultura politica italiana era rappresentata come urbana, liberale, laica se non anticlericale e potenzialmente separatista; quella slovena invece come radicata nelle campagne, cattolica, popolare e lealista. Tuttavia, ricorda Angelo Ara, la spaccatura lungo linee nazionali si sarebbe verificata nel Litorale Adriatico in tutte le famiglie ideologiche, a cominciare da quelle borghesi-liberali per continuare in quelle cristiano-sociali, e producendo tensioni persino nel campo socialista. Finanche la lealtà allo Stato asburgico non sarebbe stata “sufficiente ad avvicinare gli italiani e gli sloveni che si riconosc[evano] nella monarchia danubiana” (Ara 2009, 310 e 312). Nello stesso ambito culturale, il ruolo di mediazione con le culture dell’Impero che fu svolto nel territorio giuliano sin dagli albori del Novecento fu praticamente inesistente nei confronti della cultura “slava” più prossima, slovena in particolare.

A Trieste Giuseppina Martinuzzi si diede a una densa e apprezzata attività letteraria, pubblicista, culturale e didattica (nel 1886 vide la pubblicazione il suo lodatissimo Manuale mnemonico), inserendosi in una rete di rapporti dalla fisionomia ben definita. Oltre a corrispondere in prima persona con Tomaso Luciani, che probabilmente la avvicinò ai circoli di esuli giuliani irredentisti in Italia (Scotti 1978-81, 236), entrò in contatto epistolare con i coniugi Filippo ed Emilia Zamboni e con Amilcare Cipriani. Frequentava inoltre le scrittrici triestine Elda Gianelli e le sorelle Adele ed Argelia Butti, le quali ultime erano collaboratrici del periodico “La donna”, il principale organo dell’emancipazionismo femminile in Italia, fondato e diretto da Gualberta Alaide Beccari, e letto volentieri anche da Giuseppina. Si trattava cioè di ambienti di orientamento mazziniano con venature radicali e libertarie, che associavano la Martinuzzi a esperienze politiche ben definite al di là del confine. Particolarmente significativa sarebbe stata la sua adesione pure alla Società Operaia Triestina (SOT), fondata nel 1869 da esponenti mazziniani, garibaldini e radicali della Società del Progresso con l’intento di realizzare l’allargamento del suffragio, la completa separazione tra Stato e Chiesa, la diffusione dell’educazione popolare, e il miglioramento della condizione operaia attraverso la creazione di un movimento cooperativo e mutualistico (Cattaruzza 1998b, 19-25). In quest’ambito Giuseppina divenne amica e collaboratrice dell’ex garibaldino Edgardo Rascovich, il “più dinamico ed aperto dei dirigenti” (Apih 1991, 13; Piemontese 1974, 156) della SOT. Assieme alle Butti fu poi molto attiva nella Sezione femminile, diventandone segretaria nei primi anni Ottanta e collaborando al periodico della stessa SOT “L’Operaio”xii.

“L’Operaio” esprimeva un orientamento sicuramente democratico. Vi si trovano articoli attenti ai problemi sociali, improntati all’etica del lavoro, alla dignità del lavoratore, e dedicati a cause umanitarie, contro le spese militari e gli eserciti stanziali, contro la pena di morte e per la dignità degli imputati, per la pace tra le nazioni, e per i diritti delle donne (anche se con un indirizzo più conservatore nel corso del tempo). Al di là comunque dei principi di fratellanza tra i popoli, cui ci si richiama sempre, il giornale si caratterizza pure per una spiccata conflittualità verso gli sloveni, a testimonianza da un lato dell’allineamento da parte della SOT al campo liberalnazionale, e dall’altro del ruolo di primo piano della SOT nella nazionalizzazione dei triestini di lingua italiana.

La pluralità etnica di un territorio viene sostanzialmente negata nell’“Operaio”. Altre nazionalità possono vivere sul medesimo territorio solo in quanto ospiti della nazione maggioritaria. L’italianità di Trieste è determinata dalla storia, dal fatto di essere stata “una colonia romana, un municipio italiano”. Di conseguenza, ogni manifestazione pubblica di diversità nazionale viene intesa quale rivendicazione territoriale, e in quanto tale illegittima, un’espressione di “sciovinismo”xiii. L’ascesa del socialismo classista e internazionalista è seguita dall’“Operaio” con apprensione, sebbene se ne condividano molti obiettivi immediati. In particolare la pluralità linguistica e culturale appare foriera di caos o di disgregazionexiv.

L’associazione di un territorio, un popolo, una lingua, una nazione viene affermata riprendendo le consuete immagini della comunità di parentela e di discendenza, utilizzandole con densa valenza di significati, incluso l’orrore per l’illegittimità o la contaminazione, quando ad esempio si deplora il “cosmopolitismo” dei socialisti che avrebbe condotto all’“imbastardimento dell’umanità tutta” (“Faustin” 1888). La metafora della nazione come famiglia definita dai suoi legami di sangue esorcizza nelle zone di confine o nelle fasi di nazionalizzazione la possibilità di scelte diverse, “anazionali”. Da qui il passo è breve al concetto di “razza” come paradigma per leggere i fenomeni politici. La rilevanza attribuita a concetti come la stirpe o la razza finisce per introdurre un elemento di fatalismo nella lotta tra le nazioni, che sarà negli anni percepita come scontata e inevitabile, al punto da contraddire lo stesso proprio impegno per la pace tra i popolixv, o da esaltare il valore della lotta nazionale di per séxvi. Anche il contrasto fra città e campagna, di cui si è già detto, inasprisce l’antagonismo con gli sloveni irrigidendolo in una gerarchia di rapporti che non ammette accordi o cedimentixvii.

L’irredentismo di Giuseppina Martinuzzi

Come si collocava Giuseppina Martinuzzi in questo complesso discorsivo sviluppatosi in un ambiente di cui era parte? Anche se è difficile circoscrivere la sua concezione nazionale in affermazioni univoche, si riscontrano tuttavia note dissonanti rispetto ai toni or ora considerati. È significativo al riguardo un articolo che lei scrisse nel 1886, con il consueto pseudonimo di “Camilla”, per il quotidiano triestino irredentista “L’Indipendente”. Parla di Albona, della sua “piccola patria”, del paesaggio, dell’impronta veneta e romana sulla cittadina, degli albonesi che “ci tengono molto a queste memorie parlanti d’un passato non oscuro nè inglorioso; e sanno conservare puro e intatto il loro carattere nazionale, fra mezzo un distretto interamente slavo”. L’italianità degli albonesi viene fieramente rivendicata nei confronti dei detrattori, “e se si passa di buon accordo cogli slavi del distretto, ciò vuol dire che Albona sa rispettare i diritti umani e sociali, e conosce l’importanza della popolazione agricola, e sente che cittadini e campagnuoli, italiani e slavi, colti ed idioti si restringono tutti sotto un solo concetto; quello di uomo” (“Camilla” 1886).

Spicca immediatamente l’implicita contrapposizione a Trieste. Nell’articolo della Martinuzzi la “piccola patria” albonese sa instaurare rapporti pacifici fra italiani e “slavi” mantenendo al tempo stesso una fisionomia italiana, non entra in conflitto con il proprio retroterra rurale, e non deflette dai propri principi di uguaglianza e dignità umana. Soprattutto, viene qui riconosciuta la realtà della presenza “slava”, e senza che ciò comporti, a quanto si legge, pericoli per gli italiani, pur in un “distretto interamente slavo”. Probabilmente è stato proprio questo articolo a dettare una lettera di Tomaso Luciani nel 1° luglio di quell’anno, in cui le si ricorda che

“noi siamo per necessità in istato di guerra: quindi anche nel parlare di Albona (e così di qualunque città, borgata o località particolare dell’Istria) noi dobbiamo allargare sempre la vista al paese intiero, dalle Giulie al Quarnaro. Nessuna concessione adunque dobbiamo mai dare nelle polemiche. Se difenderemo il tutto salveremo le parti […]. Ammettendo che il distretto sia intieramente slavo (tredici e più mila abitanti) l’italianità dei duemila del capoluogo conterebbe un bel nulla nella opinione pubblica che è regina del mondo.

Ma non è vero che dei tredicimila [tutti] siano prettamente slavi; sono varii d’origine sono venuti in tempi diversi […]. Il risveglio culturale delle popolazioni delle nostre campagne in senso slavo va calcolato fino a un certo punto perchè è risveglio fittizio […]. Confermando dunque che nel campo della logica ella ha perfettamente ragione io […] le consiglio di non far mai concessioni al nemico, ma di valervi nel combatterlo di tutti i diritti, di tutti gli stratagemmi che concede lo stato di guerra. Fatta un giorno la pace tornati fratelli potremo rifare i conti e aggiustarci”xviii.

Si riscontra in questo scambio di idee anche una dimensione di genere, che riproduce il topos ricorrente dell’uomo “realista” che richiama la donna “anima bella” all’esistenza di uno “stato di guerra” e all’inevitabilità del conflitto. In ogni caso appaiono chiare già qui le peculiarità dell’irredentismo di Giuseppina Martinuzzi in questo periodo: il sostegno all’italianità, quale legittima espressione della propria nazionalità, che non esclude ma implica il riconoscimento della pluralità etnica del territorio, e la prospettiva della “piccola patria”, anch’essa declinata in una dimensione di genere, che, proprio perché priva di ambizioni egemoniche, legata al territorio concreto e alle sue peculiarità, può sottrarsi alla logica del conflitto e rende possibile tale riconoscimentoxix. Tuttavia il distacco dall’irredentismo è ancora lontano; più che di critica è forse il caso di parlare di diversa declinazione di un discorso nazionale ancora ampiamente condiviso.

Di lì a poco infatti Giuseppina Martinuzzi si imbarcava nella fondazione e nella direzione della rivista letteraria “Pro Patria”, concepita come “braccio culturale” dell’associazione irredentista omonima. La società Pro Patria era stata fondata a Rovereto nel 1885 in reazione ai tentativi di penetrazione nel Trentino da parte dei pangermanici Deutsche Schulvereine (associazioni per le scuole tedesche), da cui mutuava statuti e finalitàxx. Sciolta d’autorità per sospetto irredentismo, sarebbe rinata nel 1890 sotto il nome di Lega Nazionale, coltivando stretti contatti con la Società Nazionale Dante Alighieri al di là del confine. Nel Litorale austriaco la Lega Nazionale si sarebbe soprattutto contrapposta agli “slavi”, ingaggiando una competizione con l’omologa Società Cirillo e Metodio per la conquista e la nazionalizzazione delle giovani generazioni.

Fu nell’autunno del 1887 che Giuseppina Martinuzzi palesò pubblicamente la sua intenzione di sostenere il lavoro della Pro Patria con un giornale letterario da lei direttoxxi. Sin dall’inizio dovette scontrarsi con lo scetticismo generale e con gli stessi ambienti irredentisti che concepivano per una donna un ruolo puramente ausiliario (Apih 1991, 17-21) e trovavano anomalo il fatto stesso che dirigesse una rivista (Scotti 1978-1981, 239). Fu lei comunque a spuntarla, e il primo numero di “Pro Patria” vide infine la luce nel maggio 1888. Il periodico ebbe invero un’esistenza alquanto travagliata, angustiata dalle difficoltà economiche e politiche, come il sequestro del sesto fascicolo nel settembre 1889, che causò il cambiamento del nome in “Pro Patria Nostra”. Nonostante un appello personale della Martinuzzi nell’ottobre di quell’anno a tutti e ventinove i deputati della Sinistra al parlamento del Regno italiano, la rivista chiuse definitivamente i battenti all’inizio del 1890, vittima probabilmente di un mancato accoglimento nella realtà locale, del fatto cioè che “a Trieste era ormai difficile pubblicare senza adeguato sostegno politico” (Apih 1991, 27). Nondimeno, in questo esperimento appare chiara la determinazione di Giuseppina Martinuzzi a infrangere consolidate barriere di genere e a rivendicare il suo diritto a partecipare pienamente, in prima persona, all’attività patriottica (Apih 1991, 23).

“Pro Patria” annoverava collaboratori vicini alla Martinuzzi per rapporti personali o affinità politiche, come Tomaso Luciani (che produsse un saggio a puntate su Pietro Kandler e una raccolta a più riprese di proverbi albonesi), la poetessa Elda Gianelli o i poeti ribelli e anticlericali Filippo Zamboni e Mario Rapisardi, ma anche altri più lontani come Giulio Cesari (Cesari 1929, 111), il poeta Riccardo Pitteri, cofondatore della Lega Nazionale, Zaccaria Maver, che vi scrisse un articolo filosofico di impianto positivista e un articolo contro il socialismo, il docente ed ex sacerdote Mario Tedeschi, esule nel Regno, di cui la rivista pubblicò lo scritto Il sentimento nazionale degli istriani studiato nella storia, volto a dimostrare l’essenziale italianità degli istriani e l’antichità della loro civiltà, di contro al carattere intrusivo e barbaro della presenza “slava”. La rivista si caratterizzava quindi per un’“ambigua fisionomia nazionalista” (Curci Ziani 1993, 196), ovvero un approccio alquanto eclettico, in cui versi e bozzetti letterari si trovavano fianco a fianco ad articoli filosofici e scientifici, gli annali istriani alla bibliografia foscoliana, i versi di Omero alle credenze popolari, Verga alle poesie dialettali, i processi alle streghe in Trentino alla poesia popolare romena e alla letteratura femminile in Italia, nonché alla recensione di Sull’oceano, lo scritto di De Amicis – un autore caro alla Martinuzzi e senz’altro affine alla sua sensibilità – dedicato all’emigrazione italiana transoceanica. Come si vede, la dimensione locale si combinava con l’esigenza di estendere lo sguardo, di allargare l’orizzonte, presentando un quadro composito e articolato dell’esperienza culturale italiana anche nelle sue forme popolari, marginali, periferiche, e riuscendo ad “attirare […] una viva attenzione per la letteratura triestino-istriana in tutta la letteratura italiana di quel tempo” e ad assicurarsi l’adesione anche di intellettuali croati e sloveni (Scotti 1978-1981, 240).

L’abbandono dell’irredentismo e l’approdo al socialismo

Conclusa l’esperienza di “Pro Patria”, nella prima metà degli anni Novanta maturò il distacco di Giuseppina Martinuzzi dagli ambienti irredentisti. Tra le tappe che scandirono questo percorso, conclusosi con l’iscrizione al Partito socialista nel 1896, vanno certo annoverati i due scontri che lei ebbe con la luogotenenza, il primo nel 1891, per un articolo pubblicato sul periodico roveretano “Il Raccoglitore” in cui si condannava, in sintonia con l’opinione della grande maggioranza della città, l’abolizione del portofranco di Trieste; il secondo nel 1894 per un articolo apparso sull’“Istria” l’anno prima, in cui si elogiava la Lega Nazionale e si parlava di “popolazioni italiane soggette all’Austria (Apih 1991, 27-28). Ma a comminarle due volte la “severa redarguizione” era stato il podestà liberalnazionale Ferdinando Pitteri, eletto a quella carica proprio per la professione d’irredentismo che ora sanzionava in lei: “Così sapeva costui sconfessare i sentimenti d’italianità di fronte alle autorità austriache”, sarebbe stato anni dopo il commento della Martinuzzi alla vicendaxxii. Non manca comunque anche in questo caso una chiara dimensione di genere, evidenziata dal fatto che lei fosse sottoposta a procedimento disciplinare per aver trasgredito i confini della sfera femminile, per aver espresso il suo patriottismo in un’attività pubblica e politica. È questo l’evidente sottinteso di una lettera scrittale da Luciani il 22 novembre 1891, in cui il vecchio mentore la richiama al ruolo della “maestra-madre” e all’opportunità di “velare” “certi concetti”:

“Quello che è succeduto […] doveva succedere, […] mi meraviglio anzi che non sia successo prima di addesso, mi pareva perfino ch’ella talvolta desideri e provochi l’evento come un trionfo. M’intenda bene però: tacqui perchè non ho mai disapprovato i pensieri e i concetti ch’ella veniva svolgendo… ma ho pensato più volte che certi concetti avrebbe dovuto velarli come si velano le cose delicate… Deplorerei ch’ella abbandonasse il paese e il pubblico insegnamento… Importa educare con alti ideali la generazione che le cresce d’intorno… È sulle ginocchia delle madri che si formano gli eroi” (cit. Apih 1991, 27-28).

Al tempo stesso Giuseppina Martinuzzi compì un processo di revisione critica dei miti e delle pratiche del nazionalismo del suo tempo, che l’avrebbe portata a rigettare gli aspetti più trionfalistici e autoritari per valorizzare invece il filone ribelle e antimoderato dell’eredità risorgimentale, il patriottismo che trascolora nel cosmopolitismo e nella lotta per tutta l’umanità oppressa. Le ambizioni e le sconfitte coloniali dello stato italiano le dovevano dare non pochi spunti al riguardo, a cominciare da due poesie, Alle madri italiane dopo Amba Alagi e Dopo Macallè, quest’ultima andata perduta (Scotti 1978-1981, 245, n. 6). L’ode Alle madri italiane, pubblicata sul “Raccoglitore” alla fine del 1895xxiii, mostra ancora l’ampia influenza di topoi e figure centrali nel discorso nazionale ottocentesco, quali la “maternità dolorosa” e il valore dell’onore e del sacrificio per la patriaxxiv; essa tuttavia rimane, nelle parole di Elio Apih, “forse l’ultimo suo scritto ispirato a un sentimento nazionale inteso alla maniera liberale, cioè distinto dalla valutazione storica e sociale” (1991, 29).

Poco tempo dopo lei inizia uno scambio epistolare con una vittima illustre delle imprese coloniali italiane, il generale Oreste Baratieri, ex governatore della colonia Eritrea, che, sconfitto alla battaglia di Adua nel 1896, venne ritenuto responsabile di tutte le disfatte militari in Etiopia, arrestato e sottoposto ai “più atroci vituperi”xxv da parte della stampa nazionale. Giuseppina Martinuzzi scrive articoli in sua difesa sul “Raccoglitore” e sul giornale socialista triestino “Il Lavoratore”, s’informa presso Scipio Sighele dell’imminente processo e, evidentemente, delle possibilità di scrivere a favore di Baratieri anche sui periodici romani, diventa infine amica dell’ormai ex generale, che nel frattempo era stato prosciolto dalle accuse e messo a riposo. Baratieri le manda una copia del suo libro Memorie d’Africa; si dichiara vittima delle autorità politiche e militari italiane, che ne hanno fatto un capro espiatorioxxvi; riconsidera criticamente le scelte della classe dirigente del Regno, che ha preferito inseguire velleità di potenza anziché la coesione socialexxvii; si dimostra invece più esitante su altre sollecitazioni, dal socialismo ai “torbidi di Milano” fino all’insegnamento nella lingua materna per le popolazioni alloglotte (“Io non conosco abbastanza la quistione; ma se il fatto è quale Ella lo dice, nessun dubbio che giustizia, progresso, umanità, bisogno di luce impongano di lasciare agli Slavi il campo libero dell’istruzione nella propria lingua”xxviii). D’altra parte, è significativo l’interesse di Giuseppina Martinuzzi nei confronti dell’ex garibaldino ed ex “irredento” Baratieri (proveniva dal Tirolo e aveva italianizzato il cognome originario Baratter), in quanto riflette un percorso analogo al suo medesimo, la scelta per l’Italia da oltre confine, il trauma vissuto a proposito di un aspetto basilare dell’ideologia e dell’esperienza nazionale di tardo Ottocento quale il valore militare e l’espansione coloniale, il ripensamento e il distacco proprio su tale motivo centrale. Lo stesso suo “sondarlo” su determinati temi politici può ben riflettere il desiderio di trovare in lui un’altra figura di “patriota ribelle” al pari di Filippo Zamboni o di Amilcare Cipriani, sui quali avrebbe scritto e tenuto conferenzexxix, patrioti che non persero mai di vista la causa della fratellanza tra i popoli e che finirono incompresi, emarginati o addirittura proscritti nello Stato italiano di fine Ottocento. Tali figure, così significative per la Martinuzzi sia nella sua fase “irredentista” sia in quella “socialista”, sembrano incarnare la continuità dei suoi ideali e dare ragione del suo passaggio al socialismo internazionalista.

In quel periodo invero, oltre a Giuseppina Martinuzzi, furono diverse a Trieste le personalità della galassia liberale e democratica italiana – Angelo Vivante, Carlo Ucekar, Giovanni Oliva e Valentino Pittoni – che abbandonarono la prospettiva nazionale e ad aderirono al movimento socialista conferendogli, proprio in ambito triestino, quell’impronta spiccatamente internazionalista che lo differenziava da quello trentino. Per una sorta di eterogenesi dei fini, la SOT doveva rivelarsi un semenzaio di quel socialismo classista e cosmopolita da essa considerato sin dall’inizio con apprensione e diffidenza. A diversi triestini che provenivano da quell’esperienza la visione nazionale appariva ora angusta e regressiva.

Il socialismo austromarxista

A partire dagli anni Ottanta furono introdotti nell’Impero asburgico, sulla scia della Germania bismarckiana, i primi elementi di sicurezza sociale. L’obbligatorietà dell’assicurazione sociale e il suo carattere universalistico, indipendente cioè dalla nazionalità del beneficiario, mettevano in crisi, specialmente per la parte italiana, il mutualismo volontario e interclassista su base nazionale quale era stato rappresentato fino ad allora in primo luogo dalla SOT; ancor più mettevano in discussione le modalità di governo nella città giuliana, retto sulle prerogative municipali della Costituzione di Trieste del 1850 e gestito nell’interesse della borghesia italiana, a difesa esclusiva della comunità italiana. L’élite irredentista triestina da parte sua si oppose finché poté a tali cambiamenti, protestando contro tali politiche di “snazionalizzazione” da parte di Vienna. Altri italiani tuttavia, che già avevano sviluppato una sensibilità sociale spesso proprio all’interno della SOT, maturarono in questo contesto pure “la coscienza dell’antagonismo degli interessi di classe insieme alla convinzione che […] la lotta dovesse essere rivolta alla trasformazione dello stato austriaco in senso laico e democratico” (Millo 1998, 157).

Per la Martinuzzi la “scoperta” della dimensione di classe con la conseguente “uscita”, nelle sue parole, da una prospettiva esclusivamente nazionale, rappresentò l’attraversamento di una soglia, o ancora una volta la trasgressione di un confine, come confermano le allusioni sgradevoli alla sua età e al suo sesso da parte della stampa nazionalista (Apih 1991, 29) o l’ostracismo comminatole da determinati ambienti borghesi triestini (Piemontese 1974, 156). In ogni caso fu una svolta decisiva, come emerge dalla solennità di una sua “annotazione” di qualche anno posteriore all’adesione al socialismo:

“La gran causa del riscatto sociale richiamò a sé i miei pensieri e sentimenti: mi detti a studiare la dottrina sociale dei grandi pensatori Marx Engels ed altri, e dal ristretto campo del nazionalismo uscii per lavorare in quello della lotta di classe. I nazionalisti mi han detta traditrice della patria, mi hanno perseguitata, io continuai nell’azione facendo conferenze, scrivendo nei giornali sotto vari nomi, pubblicando opuscoli, aiutando coi miei risparmi pecuniari la diffusione dell’idea. In tale apostolato oggi 15-9-1900 mi propongo di perseverare”xxx.

La centralità della lotta di classe, ovvero la scelta di privilegiare la modernizzazione delle istituzioni e l’ampliamento dei diritti di cittadinanza per tutti all’interno dello Stato, comportava allora il riconoscimento della pluralità nazionale e della sua legittimità sul territorio. I socialisti triestini di lingua italiana accolsero quindi con piena convinzione quella revisione del discorso nazionale e della teoria marxista che va sotto il nome di austromarxismo (favoriti in questo anche da una costellazione di rapporti di forza e di condizioni politico-sociali che li contrapponevano ai connazionali liberali anziché spingerli alla collaborazione come in Istria o in Trentino) (Cattaruzza 1998a, 218-220); svolsero inoltre un importante ruolo di mediazione tra l’austromarxismo stesso e le tradizioni risorgimentali italiane che avevano formato parecchi tra loro, a cominciare dal federalismo democratico di marca cattaneana (Agnelli 1978, 221-280).

Questa opera di mediazione, che anticipava e accompagnava quella più nota dei “triestini a Firenze”, ebbe luogo per esempio sul “Lavoratore”, delle cui pagine culturali erano responsabili Lajos Domokos e Giuseppina Martinuzzi (Rossi 2011, 94); o nelle conferenze del Circolo di Studi Sociali, fondato nel 1899, un’istituzione di cultura positivista e socialista tra le più vivaci e prestigiose del panorama triestino che vide più volte la Martinuzzi tra i suoi relatori; o nei convegni del 1905 (uno tra italiani del Regno e dell’Impero e un altro internazionale italo-austriaco) (Agnelli 1978); o in scritti come Irredentismo adriatico di Angelo Vivante e il volume di Lajos Domokos Trieste di dieci anni prima, entrambi pubblicati in Italia e rivolti al pubblico italiano del Regno. Proprio al Risorgimento italiano si richiamava Domokos a conclusione di Trieste: “L’internazionalismo nostro, in Austria, non può essere che il federalismo di Giuseppe Garibaldi e Carlo Cattaneo”xxxi. E Valentino Pittoni considerava i fermenti internazionalisti in Austria un piccolo esempio “di quel che potrà essere domani una federazione più grande di nazioni, una federazione europea o mondiale” (Agnelli 1978, 246).

Neppure nel Litorale, tuttavia, l’approccio austromarxista sarebbe riuscito nel lungo termine ad arginare le spinte centrifughe su base nazionale all’interno dello stesso socialismo. La socialdemocrazia a Trieste era organizzata, in ottemperanza alle risoluzioni del Congresso di Vienna del 1897, in tre sezioni: italiana, slovena e tedesca, quest’ultima molto minoritaria. Quali fossero i rapporti tra la componente italiana e quella slovena nel movimento operaio triestino è una questione aperta, in cui molto dipende da come si considerano taluni elementi contrastantixxxii. Vi era certamente la sincera volontà di costruire rapporti di solidarietà e di fratellanza tra i socialisti e i proletariati di lingua diversa, e il tentativo, altrettanto sincero, di seguire “pratiche multinazionali” (Rutar 2004, 337-341) nell’attività politica, quali le manifestazioni del Primo Maggio o la traduzione nelle riunioni miste, di cui dà testimonianza la stessa Martinuzzi (Martinuzzi 1911a in Cetina 1970). Da questo punto di vista si può scorgere in questo austromarxismo il tentativo di creare ciò che Homi Bhabha ha chiamato un “terzo spazio” (Bhabha 2004, 54-56, 312-313), ossia un “luogo” dove italiani e sloveni potevano non solo “incontrarsi” su un piano di parità, ma anche, in prospettiva, “rinegoziare” segni, significati e rapporti sociali, “destabilizzando” le costruzioni nazionaliste che si andavano allora consolidando. Al tempo stesso non mancavano le tensioni, dovute in gran parte all’assenza di pari dignità delle due maggiori comunità nazionali nella considerazione reciproca, e al disagio per la rottura con il proprio “retroterra” nazionale in seguito alla scelta socialista (problemi lamentati specialmente dai socialisti di origine operaia) (Rutar 2004, 328-330). Per dirla ancora con la Martinuzzi, “a Trieste fra italiani, slavi e tedeschi, malgrado l’identità del programma, esiste un separatismo esteriore che rende difficile, talora impossibile l’unanimità dell’intesa” (Martinuzzi 1909a in Cetina 1970, 169). Per una nazionalità subalterna come quella slovena, inoltre, riscatto nazionale e riscatto sociale tendevano in ogni caso a combinarsi, se non addirittura a identificarsi, come mostra il successo tra gli operai sloveni di Trieste dell’“organizzazione nazionale operaia” Narodna Delavska Organizacija, fondata nel 1907, formidabile concorrente dei socialdemocratici che considerava “traditori della causa slovena” (Rutar 2003, 39), capace di appropriarsi dell’iconografia e delle parole d’ordine socialiste quali parità di diritti, lotta di classe e democrazia, ma declinandole in senso esclusivamente nazionale, tanto da rifiutarsi per principio di agire contro i datori di lavoro sloveni e negare invece solidarietà ai lavoratori italiani, specie se immigrati dal Regno (Rutar 2004, 311-313). Da parte italiana vi furono pure divisioni sulla questione nazionale, come attesta la formazione, nel 1909, attorno al deputato Silvio Pagnini, del “Gruppo autonomo di Trieste del Partito Socialista Internazionale” e di una Camera del Lavoro autonoma, in difesa dell’italianità della città e in polemica con l’indirizzo austromarxista della maggioranza del partito.

Tali incertezze nella ricezione dell’indirizzo austromarxista si riflettevano anche nei risultati elettorali, dopo che nel 1907 fu introdotto in Austria il suffragio universale maschile, nella speranza, da parte governativa, che l’avanzata dei partiti popolari cattolico e socialista rallentasse le spinte nazionali disgregatrici. Effettivamente quell’anno le elezioni per il Reichsrat videro il Partito Socialdemocratico diventare il secondo partito dell’Impero dopo i Cristiano-sociali; a Trieste in particolare si verificò una forte affermazione socialista e una netta sconfitta dei liberalnazionali, che non riuscirono a eleggere candidati al primo turno. Ma la polarizzazione e l’antagonismo nazionale crescenti, nonché nuove strategie di approccio ai ceti popolari, ridimensionarono di molto il profilo socialista, come nelle elezioni comunali e dietali del 1909 e del 1913, e nelle politiche del 1911, in cui prevalsero i liberalnazionali. Lentamente veniva preparandosi lo scenario per i conflitti degli anni successivi.

Giuseppina Martinuzzi socialista

Tra i socialisti del Litorale Giuseppina Martinuzzi era senz’altro la figura femminile di maggior rilievo. Era amica e collaboratrice di Lajos Domokos, come si è detto, nonché del conterraneo albonese Giuseppe Lazzarini (Giuricin 2010, 91, n. 113), il quale pure era attento al plurinazionalismo dell’Istria (Giuricin 2010, 91-99). Da irredentista lei aveva guardato all’Italia; ora, pur continuando a seguire le vicende d’oltreconfine – come mostrano tra l’altro le ricerche di Gian Luigi Bettoli, che hanno portato alla luce le sue collaborazioni alla stampa socialista friulana (n. 29) – riteneva cruciale per il socialismo il contesto multinazionale asburgico e, in ambito locale, il superamento di un altro confine, l’antagonismo tra italiani e “slavi”.

Si è visto come già da irredentista Giuseppina Martinuzzi prediligesse la dimensione locale della “piccola patria” e come esprimesse un certo disagio di fronte alle ambizioni di potenza espansionistica delle imprese coloniali italiane. Da socialista la sua critica “femminile” alle concezioni nazionali dominanti divenne ancora più radicale. Se l’idea della “naturalità” della patria e del sentimento nazionale è data senz’altro per scontata nei discorsi del tempo, sottolineando questa naturalità la Martinuzzi riconduce l’una e l’altro a una sfera intima, famigliare, istintiva, affettiva, che va difesa dalla violenza della storia o dall’oppressione causata dai rapporti politici e sociali esistenti. Così, poiché la patria “s’impone […] al cuore dell’uomo come un istinto naturale, come un dovere sociale”, è fatto obbligo di “rispettare le patrie altrui” e le lingue altrui, “perché tutte le favelle sono espressioni del pensiero umano; perché tutte hanno un compito di civiltà da disimpegnare; perché è un delitto contro natura l’impedire il libero e pieno esercizio della cara lingua materna, che si ama perché nostra, non perché illustre” (Martinuzzi 1899b in Cetina 1970, 54 e 56, enfasi nel testo). Viene qui quasi parafrasato Herderxxxiii, i cui echi si avvertono anche nei brani seguentixxxiv:

“Lingua materna e nazione concorrono a formare un concetto unico, inscindibile. […] Dal sentimento nazionale deriva anche il diritto e il dovere di coltivare la lingua materna, perché in essa si rispecchia il nostro pensiero, perché essa è vincolata ai ricordi della nostra infanzia, perché nessun’altra lingua potrà rispondere così bene ai sentimenti dell’animo nostro” (Martinuzzi 1911a in Cetina 1970, 217).

In particolare:

“Visto che ogni nazione ha dei pregi speciali, che ognuna lavora col proprio genio nell’armonia del progresso universale, cade la boriosa presunzione di considerare la nostra nazione come il luminare delle genti, e di pretendere per essa privilegi che soffocano l’altra ed egemonie che per legge di evoluzione non si reggono più. […]

Il nazionalismo […] mira a deprimere la meravigliosa plasticità del pensiero umano col tentativo di assimilare i popoli uniformando le favelle che ne sono l’espressione: il nazionalismo disprezza la sublime fecondità della natura quando disprezza una qualsiasi favella: commette delitti contro natura coll’arma della prepotenza, che si chiama potere costituito, od è egemonia economica e per conseguenza anche morale, strappa dalle labbra dei popoli soggetti la cara lingua materna, che è luce riflessa del pensiero ed impone un’altra che è freddo suono degli organi vocali” (Martinuzzi 1900b in Cetina 1970, 79)xxxv.

La Martinuzzi riporta cioè il sentimento nazionale e i fattori che lo determinano (quali la lingua e la cultura) a una dimensione sostanzialmente prepolitica. Alla base vi è l’idea di una giustizia naturale che impone la difesa di ogni popolo e delle sue caratteristiche culturali contro le pratiche coloniali o di assimilazione forzata. D’altra parte lei è pronta a riconoscere la storicità del fenomeno nazionale, inclusi la transculturalità e “l’incessante incrociamento delle schiatte” (Martinuzzi 1899c in Cetina 1970, 72), fino ad affermare che “non esiste una civiltà, né prettamente italiana, né prettamente tedesca, francese, inglese o slava, ma sibbene ne esiste una che tutte le compendia e nomasi civiltà umana” (Martinuzzi 1900b in Cetina 1970, 80). Le sue conclusioni non sono quindi dissimili da quelle di Cattaneo nella valorizzazione della pluralità linguistico-culturale e nel rifiuto delle pretese di egemonia. Tuttavia, proprio per legittimare, a fronte della montante “boria delle nazioni”, l’eterogeneità etnica e culturale quale è data dalla storia, abbandona la dimensione politica della patria per volgersi invece alla natura e alla giustizia materna.

Riprendendo e rielaborando la consueta metafora della patria come madre e in un contesto etico e retorico prepolitico in cui “la patria, come la madre, deve essere buona egualmente con ognuno dei figli” (Martinuzzi 1909b, 8), Giuseppina Martinuzzi sviluppa in diversi scritti il tema delle “due patrie”: la patria borghese, ultima manifestazione di una patria in realtà oppressiva, ingiusta e tirannica per la maggior parte dei suoi figli, basata su rapporti di gerarchia, di sfruttamento e di dominio, portata alla violenza e alla guerra, fomentatrice di nazionalismi contrapposti che “tendono a isolare le popolazioni fra loro” (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 87) e sono particolarmente perniciosi “in queste nostre provincie di nazionalità mista” Martinuzzi 1909b, 19), ma ad un tempo distruttrice di tutti i valori e legami “naturali”, compresi quelli nazionalixxxvi; e la patria socialista, che nei suoi tratti senz’altro utopici è marcatamente femminilizzata, una “matria” che, “non altrimenti di amorevole madre, tende le sue braccia a tutti i figli, e tutti li vuole eguali, e per tutti nella stessa misura pensa, gioisce e patisce” (Martinuzzi 1899b in Cetina 1970, 55), e in tal modo appare come la realizzazione nella società di rapporti di “giustizia naturale” analoghi a quelli che sussistono nella famiglia: “Nella famiglia dunque immagine piccina, microscopica di quella società che noi intravediamo nel futuro, si riflettono i concetti che il socialismo propugna” (Martinuzzi 1909d in Cetina 1970, 190). In quanto fondata sul “principio internazionale”, la patria socialista si apre naturalmente in una “patria immensa” che abbraccia l’intera umanità – e non in astratto, ma diventando, come afferma la nostra autrice con lo sguardo al Litorale Adriatico, “una patria giusta e imparziale con le diverse stirpi coabitatrici; rispettosa delle minoranze linguistiche, e protettrice di quelle, che uscite or ora dalle distrette [sic!] economiche e dalle condizioni servili, non hanno dietro di loro una storia di fatti illustri, e perciò vengono dette barbare dai preinciviliti dominatori conterranei” (Martinuzzi 1909b, 33).

Quanto la visione improntata alla “matria” socialista potesse radicalmente opporsi al discorso patriottico dominante appare chiaro in due articoli scritti dalla Martinuzzi per “Il Lavoratore Friulano” in occasione della guerra di Libia, che fanno da stridente contrappunto all’ode Alle madri italiane dopo Amba Alagi composta oltre quindici anni prima. Allora si consolavano le madri attraverso il topos della “maternità dolorosa”, il valore del sacrificio per la patria che riscatta il lutto materno, adesso le si apostrofa rudemente per la loro apparente acquiescenza alla spedizione militarexxxvii; lì si mette da parte il dubbio sul “desio delle altrui patrie” con la visione dell’“Italia unanime” stretta attorno alle “Madri d’eroi”, qui si sottolinea l’immoralità dell’impresa e l’inutilità del sacrificioxxxviii; lì patria e maternità erano concordi, se pure con qualche tensione, qui sono fondamentalmente contrapposte, come nella sarcastica conclusione: “Viva la patria, madri italiane, e abbasso la maternità” (Martinuzzi 1911f in Bettoli 2003); lì si evocava in prospettiva il riscatto di un’utopia coloniale improntata al “civil pensiero” e fatta propria dagli stessi popoli “da fiere bande or cinti”, qui ci si appella alle “Madri italiane, arabe e turche” in nome di quella “nota acuta, disperata” che è “uguale in tutte le lingue. […] Italiana, araba o turca chi distingue la madre?” (Martinuzzi 1912 in Bettoli 2003). La maternità annulla di per sé le gerarchie etniche e coloniali e rivendica l’uguaglianza tra i popoli.

Allo stesso modo la realtà multietnica e plurilingue di territori come l’Istriaxxxix viene rivendicata di contro all’incapacità dei nazionalisti di andare oltre le categorie di “proprietà” e “ospitalità”:

“In questa terra di così brevi confini vivono, da oltre undici secoli, due popoli d’origine diversa, cui distingue tuttora la lingua, il grado d’incivilimento e le condizioni economiche. Non si tratta né di indigenato per gli uni, né di ospitalità per gli altri; ambi sono istriani. Ragione dunque vorrebbe, ed anche giustizia, che si considerassero eguali nei diritti e nei doveri; che le due lingue fossero per l’uno e per l’altro, libero e rispettato mezzo di progressivo incivilimento; e che si aiutassero vicendevolmente nella dura lotta quotidiana per l’esistenza” (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 88).

Quella “piccola patria”, che già nel periodo “irredentista” si riconosceva condivisa con altri, diventa ora, in una prospettiva socialista, “comune patria istriana” (Martinuzzi 1900b in Cetina 1970, 80), intesa come “un complesso di genti varie, un cumulo di fatti e di memorie prossime e remote, collegate in un’unità storica e geografica” (Martinuzzi 1899c in Cetina 1970, 74, corsivi miei); “spezzare il legame dei reciproci doveri o diritti” significa quindi ferire “il cuore della patria, in cui ambe le schiatte devono trovarsi riunite, coinvolte dallo stesso palpito” (ibid.). Sia da irredentista che da socialista la Martinuzzi vede la sua società in termini nazionali determinati essenzialmente dalla lingua materna, in termini appunto “herderiani”; ovvero non c’è nei suoi scritti il senso di vivere in una società in qualche modo “ibrida”, come appare anche solo nell’accenno di Vivante che “le due collettività linguistiche sono tutt’altro che nette e definite” (Vivante 1997, 122). In ogni caso, la preoccupazione di Giuseppina Martinuzzi è allora quella di demistificare e decostruire le strutture ideologiche del nazionalismo italiano e “slavo”, il mito della supremazia per civiltà superiore e diritto storico da una parte, l’illusione dall’altra di migliorare le proprie condizioni socioeconomiche confidando nella supremazia numerica della propria nazionalità. I due nazionalismi che si contendono la regione sono visti come espressione di interessi classisti o comunque reazionari che dividono e asserviscono i “due proletariati” (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 89), aizzandoli l’uno contro l’altro, quando i ceti superiori, la vita moderna e più in generale tutto quanto crea progresso sono in realtà internazionali (Martinuzzi 1911a in Cetina 1970)xl.

Per la Martinuzzi comunque i due nazionalismi non sono simmetrici, ma esprimono condizioni sociali diverse: “se i socialisti potessero sostenere cause nazionali, essi in Istria dovrebbero prender la parte degli slavi, perché proletari, perché deboli, perché tuttora in istato di civile schiavitù” (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 94). La situazione di oppressione legittima cioè l’affermazione della propria soggettività nazionale in una prospettiva di emancipazione che la nazionalità egemone deve riconoscere per senso di giustizia: “Nessuna distinzione dunque per noi socialisti può esistere fra le due nazionalità del paese. Tutto ciò che si riferisce alla cultura di queste nazionalità deve egualmente interessarci” (Martinuzzi 1911a in Cetina 1970, 222). Significativamente, a dare la misura del progresso è la situazione della “donna slava dell’Istria” (Martinuzzi 1899c in Cetina 1970, 74): se nelle lotte nazionali “non ci sarà redenzione per la donna slava” non ci sarà “ progresso civile, non economico rifiorimento neppure per gl’italiani” (ibid., 75).

In che modo tuttavia poteva realizzarsi l’auspicato cambiamento? Per Giuseppina Martinuzzi come per gli austromarxisti suoi contemporanei, la via passava in primo luogo attraverso il lavoro politico, l’educazione delle masse popolari e la fondazione di istituzioni o strutture alternative che dovevano “anticipare” e preparare la società socialista (Ranchi 1977, 25-29). Ciò che però la differenziava da un Renner o da un Otto Bauer, entrambi appartenenti a una generazione più giovane, era l’assenza di riflessione da parte sua sull’assetto dello Stato multinazionale che traducesse in termini costituzionali i principi della convivenza interetnica riassumibili nell’espressione “patria comune”. La “patria” socialista della Martinuzzi si basava sull’ardore degli affetti, sulla nobiltà dei sentimenti, sulla disponibilità al sacrificio, così come predicati dal patriottismo ottocentesco, nonché ovviamente sulla consapevolezza delle condizioni sociali e sulla conoscenza. La sua realizzazione poteva essere accelerata dalla preparazione, dall’impegno militante, dalla lotta di classe, dalla stessa rivoluzione, oppure al contrario ritardata da neghittosità od opportunismi. Da qui il suo costante richiamo ai principi, la sua implacabile ostilità verso i “socialisti autonomi, apolitici nazionali” (Martinuzzi 1909f in Cetina 1970, 173, corsivi nel testo) o “le maledettissime tendenze sindacaliste, riformiste” (Martinuzzi 1909g in Cetina 1970, 210) dei socialisti italiani del Regno, e la sua lotta personale, che sarebbe proseguita nel Partito Comunista, contro la concorrenza delle osterie, la mancanza di studio o la scarsa partecipazione. In tal modo però la ricomposizione del conflitto fra italiani e sloveni o croati veniva affidata unicamente alla maturazione politica degli individui, o all’avvenire. Sono pochi nei suoi scritti i riferimenti a possibili misure da intraprendere, a parte la ricorrente richiesta di diffusione dell’istruzione nella lingua materna, o di “una scuola internazionale che rispetti la lingua materna di ogni fanciullo e li educhi tutti indistintamente, non soltanto per la patria, ma più assai per l’umanità” (Martinuzzi 1911g in Cetina 1970, 126). Ora saluta l’esperanto (Martinuzzi 1909a), ora accenna alla Svizzera quale esempio di “quattro nazionalità, unite dal rispetto reciproco [che] vivono in perfetto accordo, in piena libertà”, mostrando che “la pluralità delle lingue non rompe il vincolo delle patrie” (Martinuzzi 1900a in Cetina 1970, 98), senza però menzionare le istituzioni federali elvetiche. Nella sua revisione delle idee correnti di patria e di nazione, mancano ancora alla Martinuzzi gli strumenti per pensare in termini di unità europea o di assetti federalistici.

Resta tuttavia straordinariamente moderna la sua concezione della patria plurinazionale, uno spazio cioè dove la cognizione di esperienze, di interazioni, di memorie comuni, il sentimento affettivo di appartenenza e i rapporti di solidarietà e di obblighi reciproci hanno luogo tra soggetti deliberatamente diversi e prescindono del tutto dalla visione di un’unità particolaristica costruita o istituzionalizzata, dall’“etnicità fittizia”, nelle parole di Étienne Balibar, che è stata alla base dello stato nazionale e dell’immaginario patriottico (1991, 96). In particolare Giuseppina Martinuzzi decostruisce radicate gerarchie culturali rivendicando il valore e il contributo di tutte le civiltàxli e si preoccupa che venga data voce a chi non trova ascoltoxlii.

Di lì a poco la Prima guerra mondiale avrebbe posto traumaticamente fine al dibattito sulle questioni nazionali e alla ricerca di una soluzione ai conflitti di nazionalità. La stessa impostazione austromarxista non resse ai colpi di Sarajevo nel giugno 1914. I socialisti italiani di Trieste, che avevano energicamente difeso la scelta internazionalista contro gli stessi compagni italiani del Regno, dovettero ora confrontarsi con i socialisti di lingua tedesca, in maggioranza raccolti attorno alla loro nazione e a difesa delle ragioni degli Imperi Centrali (Cattaruzza 1998b, 173-182). La delusione fu troppo forte per Angelo Vivante che, caduto in preda a una crisi nervosa, morì probabilmente suicida nel 1915. Il contesto bellico e il secco dualismo amico-nemico cancellavano sfumature e distinguo. Quello stesso anno il giovane Scipio Slataper, che poco tempo prima aveva insegnato agli italiani che “ogni cosa è duplice o triplice a Trieste” (Slataper 1954, 134), diede alle stampe uno scritto dal titolo I confini necessari all’Italia, in cui sosteneva l’esigenza del controllo dell’Adriatico da parte italiana e passava sopra la presenza dell’altra nazionalità, attribuendo l’“ottusa resistenza che perpetua lingua e costumi nazionali” principalmente a un mondo contadino comunque incapace di una vera e propria agitazione nazionalista (ma sconsigliava misure troppo rapide o estreme, confidando invece nella “capacità civile” degli italiani e nel carattere circoscritto del nazionalismo “slavo”) (Slataper 1986, 40 e 39); quindi si arruolò volontario nell’esercito italiano riconciliandosi pubblicamente con il concittadino ultranazionalista e ora commilitone Ruggero Timeus – com’è noto, ambedue morirono entro l’anno. Giuseppina Martinuzzi, cui probabilmente era estranea “l’inquietudine dei moderni”, pur testimoniando un crescente pessimismoxliii, resistette alla guerra e ai rivolgimenti successivi tenendo fede alle sue posizioni. I tempi erano comunque cambiati e la sua attività doveva giocoforza assumere un tono minore, per terminare infine nella natia Albona, dove l’ormai ottantenne educatrice, scrittrice e militante passò gli ultimi mesi della sua vita collaborando con i comunisti croati locali e conquistandosi l’affetto dei contadini dei dintorni (Cetina 1970, 34).

L’oblio in cui cadde dopo la morte era anch’esso un segno dei tempi. E tuttavia la sua opera, nella sua singolarità, ci consente di mettere a fuoco snodi significativi della dinamica dei confini etnonazionali in un’area plurilingue. La sua visione sarebbe rimasta a lungo nell’ombra anche per la cultura democratica in Italia, alla quale sarebbe mancato in particolare il senso concreto della presenza, dei diritti, dell’uguaglianza dell’Altro sul territorio, e la considerazione critica verso l’egemonia del proprio gruppo nazionale con cui lei aveva precorso i tempi nella sua deliberata, consapevole trasgressione dei confini.

i La prima definizione della Venezia Giulia, corrispondente alla denominazione ufficiale austriaca di “Litorale adriatico”, fu data da Graziadio Isaia Ascoli nel 1863 “con l’intento di attribuire un’identità unitaria italiana a territori che erano stati la risultante di accorpamenti di possedimenti asburgici e veneziani” (Cattaruzza 2007, 20).

ii “Slavo” è il termine con cui gli italiani hanno sussunto sloveni e croati in un’unica categoria, spesso con connotazioni spregiative. Esso veniva infatti specificamente usato nelle zone mistilingue contese (non si riferiva cioè agli sloveni e ai croati fuori dal Litorale) e sottolineava una presunta mancata maturazione nazionale di quelle popolazioni, la loro caratterizzazione come gruppo etnico “altro” rispetto agli italiani, indistinto e “prepolitico”. In quanto termine dalle pesanti connotazioni ideologiche, storicamente adoperato come strumento di costruzione di rapporti sociali asimmetrici, nel presente saggio, se non rientra in una citazione, sarà usato solo tra virgolette e in senso “relazionale” (in rapporto ad esempio agli italiani), quando l’espressione “sloveni e croati” risulterebbe nel contesto troppo legnosa.

iii La distinzione concettuale tra un “nazionalismo civico” di origine o ispirazione occidentale, di orientamento liberale, basato sull’appartenenza a una nazione territoriale o sulla lealtà a determinate istituzioni nazionali, quindi “inclusivo”, e un nazionalismo “etnico” proprio dell’Europa centro-orientale o delle realtà extraeuropee (post)coloniali, basato su appartenenze “ascrittive” come l’etnia, la lingua, la religione, e quindi di per sé “esclusivista” e tendenzialmente illiberale e autoritario, è stata elaborata negli anni Quaranta del secolo scorso e diffusa in ambito internazionale principalmente da Hans Kohn (1944). In Italia una distinzione analoga fu formulata proprio in quegli anni da Federico Chabod che aveva contrapposto una concezione “volontaristica” della nazione propria della tradizione culturale francese e italiana a una “naturalistica” maturata nella cultura tedesca (Chabod 1961, basato sulle lezioni tenute nell’a.a. 1943-1944). Nonostante sia ancora presente soprattutto nel discorso pubblicistico, tale distinzione è stata di recente messa in discussione soprattutto per le implicazioni ideologiche in essa contenute e per l’impossibilità di separare analiticamente la presunta componente “civica” o volontaristica da quella “ascrittiva” (cfr. tra gli altri Brubaker 1999; Kuzio 2002; in italiano Banti (2000; 2011).

iv Mi riferisco ovviamente a Scipio Slataper, ad Angelo Vivante, a Gemma Harasim, ai fratelli Carlo e Giani Stuparich, e ad altri (cfr. 1985, 2 voll., v. anche i saggi introduttivi al catalogo della mostra documentaria dallo stesso titolo in Marchi et al. 1983).

v Raicich cita il poligrafo, poliglotta e cultore della lingua e delle lettere romene, Giovenale Vegezzi Ruscalla che considerava i diritti linguistici delle minoranze una “riprovevole anomalia» in contrasto con il principio di nazionalità; coerentemente egli invitava i 40.000 italiani in Dalmazia ad assimilarsi e a perdere l’identità nazionale italiana.

vi La suddivisione dell’Europa in “mappe mentali” costruite sulla base di criteri normativi o geopolitici è discussa in generale in Schenk 2002. Lo studio della costruzione delle aree periferiche europee ha preso le mosse in grande misura dal concetto di orientalismo elaborato da Edward Said alla fine degli anni Settanta; per l’Europa orientale il capostipite è Wolff 1994; per l’Europa sudorientale il filone di studi sui Balcani quale luogo mentale e alter ego negativo dell’Occidente è stato aperto da Todorova 1997. Il Sud quale “regione storica” è stato indagato più recentemente in Schenk Winkler 2007. Da questi studi di carattere europeo è generalmente escluso un altro “confine culturale”, quello nordoccidentale con l’area gaelica (successivamente gaelico-cattolica) e segnatamente con l’Irlanda; in realtà tale confine sembra anticipare sin dal Medioevo dinamiche riscontrate in altri contesti europei (cfr Leerssen 2006, 25-35). In questa prospettiva è interessante notare come la Venezia Giulia si sia trovata, da un punto di vista italiano, al confine tra due di questi luoghi mentali: la Mitteleuropa da una parte e l’Europa sudorientale in senso lato dall’altra.

vii Sulle modalità in cui il pregiudizio anticontadino è potuto sconfinare e sfociare nel razzismo cfr. anche Poggio 2000.

viii Cfr. Fabris 1878; Pro Patria 1879, 104. L’opera, pubblicata anonima, era stata scritta in realtà da Giovanni Bovio e da Matteo Renato Imbriani, perlopiù da quest’ultimo (Sabbatucci 1970, 474, n. 20); sull’irredentismo democratico di questi anni v. Finelli 1998.

ix Al riguardo Rusinow paragona la situazione istriana a quella irlandese.

x Già nel 1870 il primo programma jugoslavo unitario, formulato a Lubiana, prevedeva l’inclusione di Trieste nella progettata nuova entità (cfr. Apih 1988, 61). Infatti, “la nascente borghesia slovena si volgeva a Trieste come sua sede naturale e suo sbocco al mare sentendone il fascino e il prestigio e considerando la città come il maggior centro urbano sloveno per la sua alta percentuale etnica, superiore persino a Lubiana» (Capuzzo 2001, 69).

xi Inoltre, data l’ingente quantità di risorse destinata dal Comune alla difesa o alla promozione dell’“italianità”, la qualità della vita era per altri aspetti molto bassa: “La rete di canalizzazione, l’approvvigionamento idrico e le condizioni igieniche generali versavano in condizioni miserevoli” (Cattaruzza 1989, 54); “la mortalità infantile era superiore a quella delle altre città italiane; per tubercolosi Trieste occupava uno dei primi posti in Europa (5‰)” (Apih 1988, 78).

xii Sull’“Operaio” vi sono riferimenti al ruolo della Martinuzzi all’interno della SOT (ad esempio, nel numero dell’11 marzo 1881, o del 5 maggio 1882). Invece, a una disamina dei fascicoli del periodico in possesso della Biblioteca civica “Attilio Hortis” di Trieste la firma della stessa Martinuzzi appare rarissima, contrariamente a quanto scrive Giulio Cesari, che cioè “si vedono comparire sull’ “Operaio” più frequentemente i nomi di Adele e Argelia Butti, e quello di Giuseppina Martinuzzi, maestra albonese, allora di fervidi sentimenti irredentistici e che doveva essere poi rubata alla causa nostra dalla ideologia socialista” (Cesari 1929, 75-76). Vi si trovano in effetti diversi articoli delle sorelle Butti, specialmente tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta; probabilmente la Martinuzzi, in quanto segretaria, aveva redatto i suoi articoli anonimamente. Cesari inoltre riporta che “La sezione femminile nell’81 iniziò una serie di conferenze, oratrici la Martinuzzi e le sorelle Butti” (ibid., 78).

xiii Cittadino della mia città!, “L’Operaio”, 11 marzo 1881.

xiv “Ma ciò che poi è un colmo, una cosa che non mi sarei mai aspettata, è il sentire che un operaio bravo, intelligente, che sempre fu stimato da molti suoi amici e conoscenti per un buon triestino, abbia potuto lasciarsi sfuggire la bestemmia che Trieste è città cosmopolita, ove tre elementi predominano: l’italiano, lo sloveno ed il tedesco. […] Ora qui, a Trieste, si è sempre parlato e si parla un dialetto italiano, un dialetto che è compreso da tutti quanti abitano le sponde dell’Adriatico, vi sieno nati o meno. Quindi, il voler formare un’associazione in cui oggi si parli italiano, domani tedesco, posdomani sloveno, e ciò col pretesto di lasciare a tutti libertà di pensiero e di sentimenti politici, per essere uniti solo nelle questioni economiche e materiali, è semplicemente un assurdo, è un voler rendere impossibile il raggiungimento di quello scopo, che pure sta in testa al vostro programma. La nazionalità, la lingua, non sono opinioni politiche, amici miei; lo Stato stesso con le sue leggi ha riconosciuto il diritto naturale di tutelarle, di difenderle, al di fuori di ogni considerazione politica”(“Faustin” 1888, corsivo nel testo). L’operaio a cui si fa riferimento è Antonio Gerin, promotore e primo presidente della Confederazione Operaia Internazionale.

xv “Ah, si ha un bel gridare che la solidarietà della sofferenza universale ha abbattuto le frontiere, e che esiste un’umanità e non più nazioni! Vi sono avversioni di razza che nessuna idea umanitaria varrà mai a distruggere. Tra Germania e Francia la lotta data non dal 1870, ma da secoli: è un episodio del grande conflitto tra latini e teutoni, che arde dalla comparsa di quest’ultimi in Europa, e finirà col mondo”, Socialismo nazionale, “L’Operaio”, 19 febbraio 1897.

xvi Come in questo comunicato dell’associazione irredentista Pro Patria, pubblicato dall’”Operaio» senza commenti: “Le nazionalità che non lottano a difendere il sacro, minacciato diritto, si affievoliscono, si avviliscono, decadono: ma la lotta le rialza, le rinfranca e mette in luce le qualità più elette», Pro Patria, “L’Operaio”, 16 novembre 1888.”L’Operaio” ospitava sulle sue colonne i comunicati dell’associazione.

xvii Ad esempio, la delusione per l’elezione nel 1885 al Parlamento di Vienna del rappresentante del partito sloveno Giovanni Nabergoi, è manifestata in termini che tolgono qualsiasi legittimità all’espressione di interessi diversi e alla stessa legge democratica del numero a causa della supposta inferiorità dei loro portatori: il rovesciamento del rapporto di subordinazione, qui rappresentato dalla vittoria elettorale, viene letto come una provocazione cui rispondere con una dichiarazione di guerra, il cui unico esito possibile è la sconfitta finale del nemico, nonostante la sua vittoria momentanea (Abbiamo vinto!, “L’Operaio”, 13 giugno 1885).

xviii Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Fondo Martinuzzi, Busta XLI / fasc. iv, a-d, Corrispondenza.