Carlos Caracciolo

Lo scorso 22 settembre si è svolto nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di Bologna, il convegno Il Giro d’Italia, tra letteratura e giornalismo. L’incontro, promosso dal Comitato nazionale per i cento anni del Giro, dalla fondazione “Corriere della Sera”, dalla “Gazzetta dello Sport”, e dalla Scuola di giornalismo Ilaria Alpi dell’Università di Bologna, è stato molto più di una “giornata di studio”, come ufficialmente si presentava. Mentre un giovane espositore (Mirko D’Adamo) parlava con grande precisione su fatti avvenuti molto prima della sua nascita, una simpatica anziana signora che si è definita una fan del Giro mi ha detto a voce bassa: “Ma tutte queste cose gliele ha raccontato suo padre, o magari suo nonno… Non può mica sapere, lui, tutte quelle cose!”. Infatti lo studioso non poteva ricordare, nondimeno “sapeva”. Invece, la celebrazione di un anniversario è l’occasione per ricordare. A volte, però, ed è il caso delle società complesse e dei centenari, la singola memoria non basta. Il ricordo ha bisogno della ricerca storica. E la memoria e la ricerca possono darsi la mano e aiutarsi a vicenda. Il Giro d’Italia è uno di questi “luoghi” della storia in cui memoria e ricerca si incontrano in modo fecondo, come in occasione del convegno bolognese.

Lo scorso 22 settembre si è svolto nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di Bologna, il convegno Il Giro d’Italia, tra letteratura e giornalismo. L’incontro, promosso dal Comitato nazionale per i cento anni del Giro, dalla fondazione “Corriere della Sera”, dalla “Gazzetta dello Sport”, e dalla Scuola di giornalismo Ilaria Alpi dell’Università di Bologna, è stato molto più di una “giornata di studio”, come ufficialmente si presentava. Mentre un giovane espositore (Mirko D’Adamo) parlava con grande precisione su fatti avvenuti molto prima della sua nascita, una simpatica anziana signora che si è definita una fan del Giro mi ha detto a voce bassa: “Ma tutte queste cose gliele ha raccontato suo padre, o magari suo nonno… Non può mica sapere, lui, tutte quelle cose!”. Infatti lo studioso non poteva ricordare, nondimeno “sapeva”. Invece, la celebrazione di un anniversario è l’occasione per ricordare. A volte, però, ed è il caso delle società complesse e dei centenari, la singola memoria non basta. Il ricordo ha bisogno della ricerca storica. E la memoria e la ricerca possono darsi la mano e aiutarsi a vicenda. Il Giro d’Italia è uno di questi “luoghi” della storia in cui memoria e ricerca si incontrano in modo fecondo, come in occasione del convegno bolognese.

Il filo “rosa” che in questa occasione è stato scelto per celebrare i cento anni del Giro d’Italia è stato quello della narrazione: giornalistica, letteraria, televisiva, anche radiofonica.

Il professor Andrea Battistini ha affrontato le grandi firme della letteratura che si sono occupate del Giro come inviati speciali delle principali testate giornalistiche. Battistini ha ricordato la concorrenza che esisteva tra i giornalisti sportivi, conoscitori della disciplina ciclistica, e i letterati, considerati come intrusi, sprovveduti che si soffermavano sui particolari (apparentemente) banali e marginali della grande corsa: il pubblico, le emozioni, l’ambiente. Erano quelli che dovevano dare “colore” alle cronache. Tra gli scrittori più ricordati vi erano Achille Campanile, Anna Maria Ortese, Dino Buzzati, Vasco Pratolini, Curzio Malaparte, Alfonso Gatto (il quale nemmeno sapeva andare in bicicletta, ma che fece lo sforzo di comprendere gli arcani della gara e del velocipede). Negli anni difficili del dopoguerra, quando lo scontro sociale si era reso acuto, perfino i corridori si trovarono a scioperare e il fiorentino Pratolini si mise dalla loro parte. Tuttavia, tra gli scrittori e i semplici corridori, con i quali a volte condividevano gli stessi alberghi, vi era una grande distanza culturale, ma non solo. Le grandi firme si interessavano soprattutto dei corridori più famosi, dei “campionissimi”, dei “toscanacci”: così ha raccontato, durante la tavola rotonda finale, Alfredo Martini, ex commissario tecnico e corridore ciclista di quegli anni.

I giornalisti “puri”, interessati alle strategie di gara, allo stile del ciclista, alle sue caratteristiche anatomiche, non sempre dimenticavano gli aspetti “umani”. Anzi, Gianni Brera osservava che i ciclisti erano, tra tutti gli sportivi, quelli più pensierosi e riflessivi. Forse per questo motivo i gregari si meritarono la poesia/filastrocca di Gianni Rodari:

Filastrocca del gregario corridore proletario

Che al campione di mestiere devi fare il cameriere

E sul podio, senza gloria servi a loro la vittoria

Al traguardo quando arriva non ha applausi, né evviva,

col salario che si piglia fa campare la famiglia

e da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista

o un baretto, anche più spesso, con la macchina dell’espresso.

Il professore Ezio Raimondi ci ha riportato al mondo della vita quotidiana di un ciclista “comune”, come egli si è definito. Non a torto il professore bolognese si è riferito al recentissimo lavoro di Marc Augè, Éloge de la bicyclette, nel quale l’antropologo francese sottolinea che la bicicletta è parte della nostra vita, della nostra identità personale. L’accademico bolognese ben ricordava dei suoi anni giovanili quanto importante fosse per un ragazzo avere o meno una bicicletta, nonché la marca e il modello. Ezio Raimondi ha raccontato di essere figlio di un calzolaio che, dopo avere avuto un incidente in bicicletta, non volle che i suoi figli la usassero più. Quindi, il giovane Ezio doveva fare le gite con gli amici di nascosto, e con biciclette prestate. Solo quando finì il ciclo magistrale poté avere la propria bicicletta. Tra i suoi ricordi spiccava una corsa ciclistica di resistenza al giardino bolognese della Montagnola, ma soprattutto la volta che andò a vedere il passaggio del Giro. È lì che ebbe l’esperienza dei “colori in movimento”: era in realtà la carovana pubblicitaria, che però ai suoi occhi rappresentava il flusso del vivere, dell’andare in là, e al di là.

Riguardo ai grandi corridori, il professor Raimondi ha detto di preferire quelli silenziosi, introversi, come Alfredo Binda. Quindi tra Bartali-Coppi, sceglieva il corridore piemontese, che percepiva anche triste.

Il legame con la bicicletta, comune ai giovani di tante generazioni di italiani, è servita al professor Raimondi per ridurre le distanze con gli allievi del Collegio Irnerio, quando ne fu direttore. Ezio Raimondi ha regalato molte immagini di quello che per lui (come per tanti della sua generazione) significava andare in bicicletta. In primo luogo, si trattava di entrare in un altro mondo. Era come navigare nell’aria e ancora molto di più: era scoprire il vento nell’aria. Inoltre, per i ragazzi nati nel mondo della civiltà contadina, inforcare una bicicletta significava entrare nel flusso della modernizzazione e scoprire un nuovo rapporto con il proprio corpo.

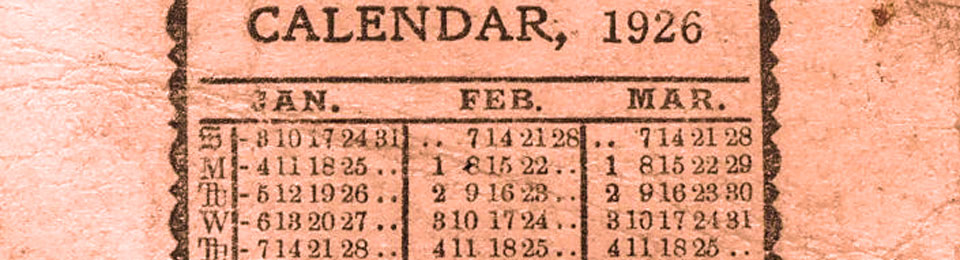

Ezio Raimondi ha accennato pure ad alcune differenze di quel mondo rispetto al nostro che è bene non dimenticare. Ad esempio che ancora negli anni Venti-Trenta, per l’esistenza quotidiana della gente comune era prevalente la “vita vissuta” rispetto a quella mediata dagli strumenti della cultura, dai giornali dell’epoca. Sembrano lontanissimi quegli anni, rispetto ai nostri in cui buona parte della “esperienza” è mediata dalla televisione, la grande produttrice di significati degli ultimi decenni del secolo scorso. Tuttavia del Giro visto alla televisione, il professor Raimondi riscattava i volti dei ciclisti, i primi piani della loro fatica.

Il rapporto televisione-Giro d’Italia è stato un tema importante del Convegno bolognese, e non poteva essere altrimenti, considerato che la televisione, dal gennaio 1954, ha cominciato il suo progressivo penetrare in un numero sempre maggiore delle case italiane, e a marcare il ritmo della sociale italiana, dando temi di conversazione e discussione all’interno delle famiglie, nei bar e nei circoli, negli uffici e nelle fabbriche.

Il primo ad affrontare l’argomento Giro d’Italia-Televisione è stato Aldo Grasso. Il docente e critico televisivo milanese non dice di essere, come Ezio Raimondi, un “ciclista comune”, bensì, un ciclista “contro il Comune” di Milano, il quale, secondo Grasso, fa tutto il possibile per contrastare l’uso della bicicletta, e anzi pare vergognarsi di questo mezzo.

Aldo Grasso osserva che ogni sport ha il suo mezzo di espressione: l’atletica e il box hanno il teatro; il ciclismo ha la carta stampata, il giornalismo scritto. Con la televisione, il ciclismo sviluppa la “corsa alla italiana”, ossia la strategia dei corridori di “passeggiare” durante la corsa, tranne quando sono ripresi dalle telecamere. Allora affrettano la pedalata perché è il momento in cui devono far vedere la marca della bicicletta. Quindi, il ciclismo non è adatto alla televisione, ma alla carta stampata. Anzi, il ciclismo è l’unico sport che riesce a far diventare un giornalista un buon scrittore, e viceversa.

Per Aldo Grasso esiste un momento chiave, in cui il ciclismo si trasforma sotto l’effetto della televisione: è il 20 maggior 1962, quando comincia il “Processo alla tappa”, il programma di Sergio Zavoli, in cui corridori, giornalisti, intellettuali dibattono insieme, mescolando codici comunicativi e inserendo innovazioni tecnologiche come la “moviola”, ma anche modificando la natura stessa dello sport. Forse questa vivisezione dello sport è il motivo per cui il ciclismo televisivo, secondo Aldo Grasso, è diventato bellissimo, ma senza anima, senza cioè l’epos popolare. Per il docente milanese la televisione pone il problema di come combinare la “suggestione” del ciclismo sportivo di ieri, con i mezzi tecnologici di oggi. La televisione, conclude Aldo Grasso, ha reso e rende il Giro drammatico, ma non riesce a renderlo epico. In altre parole, la televisione sa come mostrare le tragedie (il doping), ma non sa “raccontarle”.

Pure Mirko d’Adamo, il giovane studioso cui abbiamo inizialmente accennato, si è occupato del rapporto Giro d’Italia-televisione, offrendo un quadro preciso di come la televisione coprì, dalla sua nascita nel gennaio 1954, lo svolgimento della corsa. D’Adamo ha indicato il secondo dopoguerra come il periodo epico del ciclismo. Forse si potrebbe dire che la televisione è arrivata tardi per testimoniarlo. Infatti, serve segnalare che insieme alla nascita della televisione, finisce una epoca della società italiana, quello della ricostruzione. Però è anche l’anno in cui Gino Bartali, uno dei protagonisti principali di quella stagione sportiva, smette definitivamente concludendo così la sfida con Fausto Coppi.

Quando nel 1955 la Rai riesce a coprire tutte le tappe del Giro, l’Italia non è più quella dell’immediato dopoguerra, ma ancora non conosce le trasformazioni che con il boom economico l’attendono. Nel 1956 Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi seguono la corsa con il programma Giro a Segno, unendo la popolarità della corsa ciclistica a “Un, due, tre”, l’altro loro popolarissimo programma televisivo. Nel 1957 la Rai comincia, in occasione del Giro di quell’anno, a mettere in atto un’altra innovazione tecnologica: il collegamento in diretta. Ancora in quegli anni, la visione dello spettacolo televisivo condivide con il ciclismo il fatto di essere un evento collettivo, popolare. Si vede la televisione con amici e vicini, così come si pedala verso il lavoro. La vita del popolo, rappresentata da quell’epica della fatica, che è il ciclismo, trova la sintesi televisiva nel personaggio “Gregorio il Gregario”, creato dalla coppia Vianello-Tognazzi.

La motorizzazione, però, cresceva allo stesso ritmo della diffusione degli apparecchi televisivi nelle case degli italiani. Il rinchiudersi in casa a guardare la televisione coincide con il rinchiudersi dentro l’automobile per spostarsi. In 1961, in pieno boom economico, la Rai compie un importante investimento in numero di uomini e di risorse tecniche per coprire il Giro (vinto quell’anno da Arnoldo Pambianco, un grande dilettante “prestato” al professionismo) e l’anno dopo arriva dalla radio alla televisione il già menzionato programma di Sergio Zavoli, Processo alla Tappa.

Negli anni successivi il ciclismo entra in crisi, malgrado le capacità di Felice Gimondi e la potenza del belga Eddy Merckx. Non poteva essere altrimenti, se nel 1964 Gianni Brera, quando ripubblica il volume su Eberardo Pavesi, lo chiama Addio bicicletta, in riferimento alla scomparsa sociale del velocipede, battuto dalla motorizzazione, e paragona la corsa ciclistica su strada a una gara di “tartarughe particolarmente vivaci”, destinate a scomparire nell’epoca in cui la gente è più entusiasta delle prodezze di Gagarin.

Nella sua relazione, invece, Mario Proli riesce a evidenziare gli aspetti positivi che lo sguardo televisivo ha fornito al Giro d’Italia. La televisione riesce a far vedere aspetti prima nascosti della gara. Mostra la cronaca, parla con i protagonisti, racconta le emozioni. Rende unitaria una gara che non ha un solo luogo di svolgimento, bensì si svolge lungo una buona parte della penisola. Con il ravvicinare il volto dei protagonisti, la televisione permette al pubblico di partecipare a esperienze che sono anche le proprie, perché conosce le fatiche della bicicletta. La televisione inoltre moltiplica il pubblico che “vede” il Giro e i suoi protagonisti: spalanca le porte al mondo dei gregari, dei tecnici, del pubblico presente alla gara.

Mario Proli rammenta anche le cifre del “consumo televisivo”: durante il 1954, il primo anno di trasmissioni, si passa da 24 mila abbonati in gennaio a 88 mila in dicembre. Ma nel 1958, l’anno in cui il Giro arriva al vertice della popolarità, la Rai festeggia il primo milione di abbonati. Proprio il 1958 è l’anno in cui la storiografia concorda nel segnalare l’inizio del “miracolo economico” italiano. Proli sostiene che sono gli anni in cui la stampa quotidiana si trova in un momento di crisi, mentre sono in auge i settimanali, che diventano una sorta di complemento della televisione. Proli ricorda un’altra importante trasmissione televisiva, Il Musichiere, quiz musicale condotto da Mario Riva nel quale gli ospiti celebri dovevano contribuire con il proprio canto, come fecero i due “eroi” del ciclismo epico, Coppi e Bartali, invitati dal presentatore romano. Proli finisce però accennando all’immagine piangente di Eddy Merckx, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, quando nel 1969 venne trovato positivo in un test anti-doping, e ci tornano in mente le parole di Aldo Grasso: la televisione sa mostrare il dramma, ma non sa raccontarlo.

Con gli interventi dei giornalisti Claudio Santini e Pier Bergonzi (quest’ultimo nella tavola rotonda finale), della storica Francesca Canale Cama e degli storici Alberto Malfitano e Giuseppe Savini si torna alla carta stampata e alla parola scritta. Claudio Santini, importante figura del giornalismo italiano, racconta la Bologna all’epoca del primo Giro, quando durante il suo profano passaggio per la città emiliana incontrò la tradizionale processione della Madonna di San Luca. Ci piace pensare che qualche giovane sacerdote, entusiasta sportivo, sia riuscito a sbirciare il passaggio dei corridori, quando ancora lui doveva inforcare il velocipede con molta precauzione poiché ancora pesava il divieto di papa Sarto (Pio X) di adoperare la bicicletta. Tuttavia erano molti i sacerdoti che, consapevoli dell’utilità pastorale della bicicletta e con la condiscendenza di qualche vescovo, ugualmente l’adoperavano. A Bologna in particolare, il cardinale Giacomo Della Chiesa considerava benignamente la bicicletta e poi, come Benedetto XV, oltre che condannare “l’inutile strage” della guerra, permise finalmente ai preti d’inforcarla. In quegli anni il “Resto del Carlino”, l’“Avvenire d’Italia” e la “Gazzetta dell’Emilia” rapportavano quotidianamente le malefatte dei “velocipedastri”, come venivano chiamati i ciclisti considerati indisciplinati e irresponsabili, ma anche riportavano le notizie delle corse che le diverse società sportive organizzavano e anche, ahimè, la cronaca dei crescenti furti di biciclette.

Pure Alberto Malfitano ha trattato il tema dei primi anni del Giro, ma da un particolare punto di vista, ovvero quello del paesaggio italiano visto dalla bicicletta. È noto che il Giro d’Italia diede un importante contributo alla conoscenza della penisola da parte degli italiani, però Malfitano aggiunge certi particolari d’interesse. Ad esempio, che per organizzare il primo Giro, il gruppo della “Gazzetta dello Sport” dovette ricorrere all’aiuto dei concittadini del Touring Club Italiano (chiamato fino al 1900 Touring Club Ciclistico Italiano), i quali erano da anni profondi conoscitori del paese e instancabili viaggiatori (prevalentemente in bicicletta) lungo il territorio italiano, nonché editori delle ormai notissime carte e guide turistiche. Ma non solo: il TCI disponeva di una estesa rete di membri in tutta la penisola che, da “ciclisti touristi” potevano dare un prezioso sostegno ai cugini “ciclisti sportivi”. Così il TCI, l’associazione civile italiana più importante per numero di membri e per iniziative nella società, collaborò con il primo Giro d’Italia, offrendo un concreto sostegno di alloggi e logistico, senza il quale sarebbe stato veramente difficile per la “Gazzetta”, organizzare il Giro.

In realtà, ancora in quel tempo, era impensabile pensare all’Italia ciclistica senza pensare al TCI. Alberto Malfitano segnala tra le principali attività del Touring, l’organizzazione di gite ciclistiche per conoscere il paesaggio (naturale, culturale, storico-patriottico e umano) dell’Italia. Il legame degli ambienti ciclistici italiani con le radici risorgimentali viene svelato dal programma iniziale del primo Giro d’Italia, che doveva avere tappe a Nizza e a Trieste. Programma che, per ovvie ragioni diplomatiche, dovette essere scartato. Alberto Malfitano (il quale ricorda tra l’altro che il 1909 fu anche l’anno della prima legge per la protezione del paesaggio) riferisce che soltanto nelle cronache del primo Giro i giornalisti furono attenti all’ambiente naturale e umano che circondava loro. Poi, nei successivi Giri, l’attenzione giornalistica si concentrò solo sui ciclisti, sui campioni. L’eccezione fu nel 1914, durante il passaggio del Giro in Romagna, terra tra le prime conquistate dalle biciclette. In quella occasione, i giornalisti trovarono l’aria rarefatta: indifferenza e perfino ostilità verso il Giro. Ora sappiamo che erano le avvisaglie della “settimana rossa” romagnola, in cui le biciclette correvano, ma come staffette della rivolta.

Francesca Canale Cama ha parlato del Giro nelle cronache della stampa del Mezzogiorno d’Italia. Ha riferito che nel secondo dopoguerra il Giro doveva ancora entrare in pieno nel cuore della gente del Sud. Infatti, le biciclette avevano avuto nelle provincie meridionali la diffusione che si verificò nel nord, e non solo nella pianura padana. Le ragioni erano geografiche, economiche e di costume: del disprezzo (poi smentito) espresso da Matilde Serao verso la bicicletta dalle pagine de “Il Mattino”, quando nell’Italia del Nord il velocipedismo era in piena espansione, qualche traccia forse rimase nel costume meridionale. Ma soprattutto furono le condizioni economiche nei primi decenni del secolo a non permettere una maggiore diffusione delle biciclette nelle zone pianeggianti o collinari del sud. Nel secondo dopoguerra i braccianti pugliesi si spostavano in bicicletta per vendere il loro lavoro nella piazza dei paesi, ma negli anni della celere, se si azzardavano a mettere in questione lo status quo rischiano la propria pelle e la propria bicicletta. A Napoli, invece, come riferisce Francesca Canale Cama, il sindaco monarchico Achille Lauro, volle approfittare del Giro d’Italia per dare risalto alla città (nonché aumentare il proprio). Tuttavia, negli anni successivi, con la crisi del ciclismo, il Mezzogiorno ebbe la percezione di avere comperato, secondo l’indovinata immagine di Canale Cama, “un prodotto scaduto”.

Pier Bergonzi, giornalista, responsabile delle pagine di ciclismo della “Gazzetta dello Sport”, sostiene cheil ciclismo è lo sport che più si adatta al racconto, alla narrazione. Di fatto è lo sport più raccontato dagli scrittori. Inoltre è uno sport che arriva alla gente, che mette in prima persona i personaggi, che rappresenta la vita: a volte si è in fuga, a volte (più spesso) si è parte del pelotón, secondo il momento e la sorte. Se è vero che rappresenta la vita della gente, certamente non la fotografa, bensì la trasforma epicamente.

Certamente il ciclismo aveva tutti gli elementi mitici ed epici adatti per la narrazione, e Claudio Gregori, giornalista e autore di una biografia di Luigi Ganna (il primo vincitore del Giro d’Italia) ne ha elencato i principali. Secondo Gregori, il ciclismo rappresentava l’epica del popolo, capace di saldare l’avventura e la fantasia con la vita della gente comune, e per questo motivo era diventato una sorte di totem dove il popolo si riconosceva. Il ciclismo conteneva la favola, declinata nelle piccole o meno piccole bugie raccontate talvolta dai giornalisti, quali Orio Vergani e Indro Montanelli. In queste imprese eroiche non poteva mancare la fede, quella dei corridori che degli entusiasti sostenitori (per non parlare di quella religiosa, del Bartali). Secondo Claudio Gregori, al ciclismo non mancavano neppure gli aspetti educativi del sano sport. Certamente il ciclismo aveva una forte carica emotiva, rafforzata spesso dalla parola scritta dei giornalisti o dalla voce di uomini come Mario Ferretti (più volte ricordato durante il convegno), che con la sua particolare cadenza vocale descrisse la fuga dell’amico e concittadino Fausto Coppi, nella tappa Cuneo-Pinerolo. Le sue parole sono rimaste famose: “Un uomo solo è al commando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi”.

L’aspetto drammatico del ciclismo a volte si intrecciava con quello che si svolgeva fuori dalle corse, e che ora dice molto dell’ambiente d’allora, come quando le donne del mercato del porto d’Ancona sputavano per terra al passaggio “dell’adultera” compagna di Fausto Coppi. Come con la vicenda della “dama bianca”, tutto il ciclismo era intessuto nella vita degli eroi della strada, delle sue mitiche rivalità: nei primi anni del ’900, Giovanni Gerbi ebbe il suo eterno avversario in Giovanni Cuniolo (alias Manina); negli anni i tifosi si schierarono dalla parte di Costante Girardengo o di Alfredo Binda, fino a quando non arrivò Learco Guerra. Negli anni ’30 si vide la sfida Giovanni Valleti-Gino Bartali e finalmente, nel secondo dopoguerra, il “toscanaccio” trovò l’avversario ideale in Fausto Coppi. La vita dei due fu funestata da un tragico lutto, la scomparsa dei rispettivi fratelli, morti tutti e due durante gare ciclistiche. Nella rivalità Bartali-Coppi, l’Italia volle vedere riflessi, al punto di forzarne la realtà, i contrasti politici che viveva. La leggenda di un Coppi comunista di fronte a un Bartali democristiano non regge all’esame storico, ma l’epica popolare segue leggi diverse. Come bene segnalò Claudio Gregori, lo stesso Palmiro Togliatti era un tifoso del cattolico toscano. Tra l’altro, è a Gianni Mura che dobbiamo la segnalazione che i due ferrei avversari avevano sottoscritto nel 1948, insieme ad altri corridori, l’appello di papa Pacelli per votare a favore della Democrazia cristiana.

Claudio Gregori ci ha ricordato anche un fatto che sfata l’immagine del ciclismo epico di quegli anni, ovvero quando nel 1930 gli organizzatori del Giro convinsero a suon di denaro il campione Alberto Binda (con Girandengo ormai ritirato e con Guerra solo da poco lanciato al professionismo) ad astenersi di partecipare al Giro, affinché lo spettacolo (a scapito dello sport), non perdesse l’interesse del pubblico.

Il convegno si è concluso con l’intervento di Gianni Mura e di Alfredo Martini. Mura ha ricordato più volte Gianni Brera e quegli anni in cui il ciclismo non era, come oggi, ferito a morte dal doping. Più speranzoso si è mostrato l’anziano e lucidissimo ex ciclista che ha fatto l’elogio delle due ruote e dei suoi giovani colleghi. Martini ha anche portato preziose testimonianze dei suoi anni sulle strade del Giro e delle altre corse ciclistiche. Ci ha detto che fare ciclismo sportivo, in modo professionistico, era un privilegio di pochi. In tanti erano quelli che dovevano allenarsi nel tempo libero dal lavoro, che non era sempre facile e riposante. Fare il ciclista era un privilegio anche perché permetteva di andare in albergo, di conoscere gente diversa: mondi diversi e altrimenti lontani da quello della classe operaia.