di Greta Fedele

Abstract

Abstract english

-

L’importanza del tema e la possibilità di uno studio comparato

I processi svoltisi dopo la fine della seconda guerra mondiale in Francia contro alcuni anciens résistants, accusati di crimini risalenti al periodo dell’Occupazione o ai giorni della Liberazione, costituiscono una pagina per lo più sconosciuta e lasciata in disparte dai ricercatori di storia politica e giudiziaria del dopoguerra, evidenziando come questo si presenti come un campo pressoché inesplorato e vergine all’interno del panorama storiografico francese (Chantin 2002, Grenard 2014). L’attenzione degli storici si è finora concentrata principalmente su altre tematiche legate alla Seconda Guerra mondiale, come la storia degli anni dell’Occupazione e del regime di Vichy e la storia dell’epurazione. L’analisi dei procedimenti giudiziari contro gli ex partigiani che ebbero luogo dopo la Liberazione e che li videro imputati per fatti legati alla Resistenza, ma giudicati come crimini di diritto comune, appare quindi come un nuovo cantiere di ricerca particolarmente interessante. Da una parte, permette di valorizzare un aspetto poco conosciuto nello scenario del secondo dopoguerra, dall’altro utilizza questo punto di vista come strumento di analisi delle differenti linee di frattura che hanno caratterizzato l’esperienza degli anni successivi alla fine del conflitto. Si ritiene che l’analisi dei processi contro i résistants possa aprire una prospettiva nuova e originale sull’indagine del periodo della Liberazione e dell’immediato dopoguerra così importante per la storia della Francia contemporanea. Questo tipo di problematica integra, infatti, le esperienze e i fatti della lotta partigiana, della Liberazione e degli anni successivi, concentrandosi sulla transizione tra il periodo dell’Occupazione e quello del ristabilimento della legittimità dello Stato repubblicano e sul rapporto tra Resistenza e democrazia.

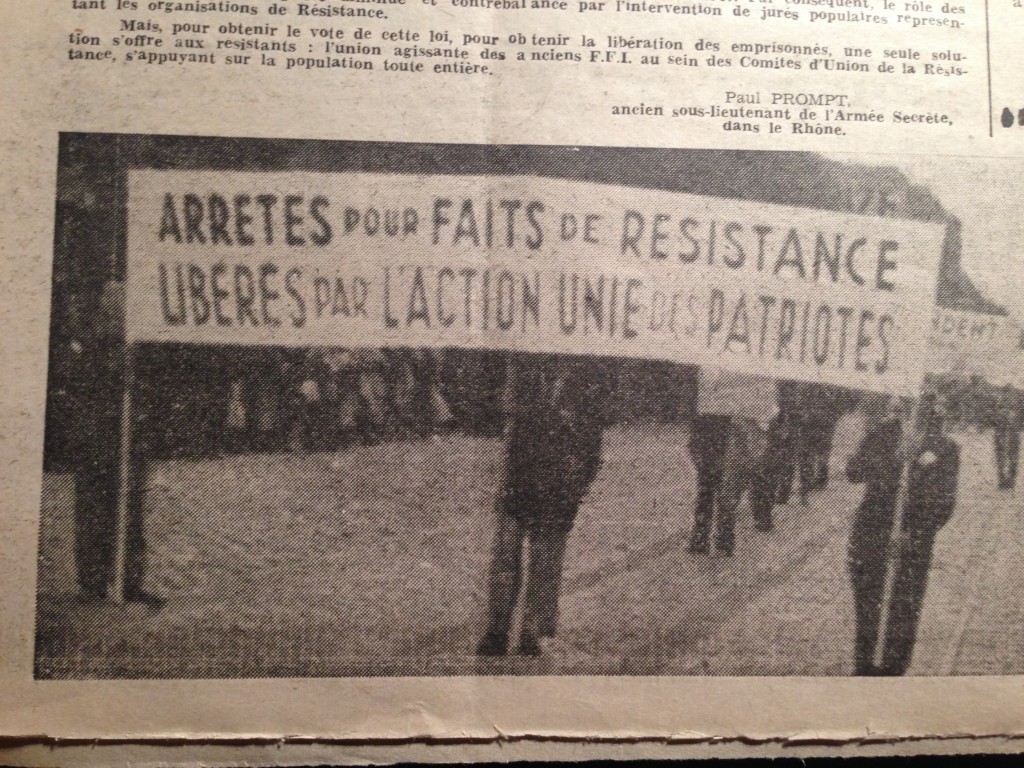

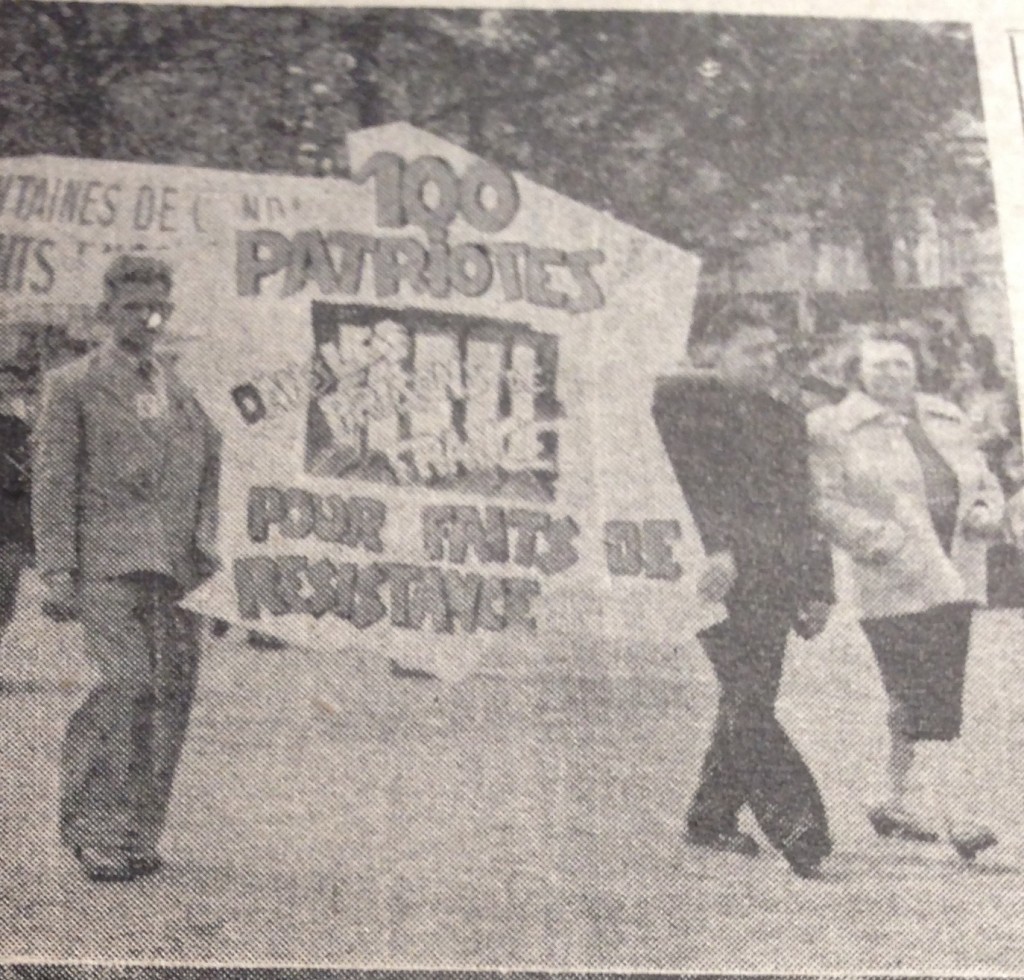

Per comprendere meglio il fenomeno è necessario descriverlo brevemente nella sua dimensione quantitativa. Nel 1946 Pierre Villon, ex partigiano e deputato comunista, rivolgendosi al ministre des Armées, Edmond Michelet, denuncia il numero di duemila partigiani presenti nelle carceri francesi in condizione di detenzione preventiva in attesa di un giudizio per fatti di Resistenza ((France d’Abord, n°147, 24 aprile 1946, «Défense de patriotes emprisonnés», p.8.)), cioè per azioni commesse durante l’Occupazione o nei giorni della Liberazione nel quadro di guerra allora in atto. Secondo le stime dell’Association National des Anciens Combattants de la Résistance nel 1947 un migliaio di partigiani si trova a essere perseguito dalla giustizia (Lottman, 1986). Nel 1949 sono ancora all’incirca mille i partigiani implicati in vicende giudiziarie o presenti in carcere per atti compiuti nei ranghi Ffi-Ftpf durante la guerra ((France d’Abord, n°306, 9 giugno 1949, «Contre la trahison de la victoire. Union de la Résistance!», p.3.)). È possibile inoltre formulare un primo bilancio riguardo le pene emesse, comprendente il periodo che va dalla Liberazione agli inizi del 1950. In totale sono state pronunciate sentenze pari a 965 anni di prigione, dieci pene ai lavori forzati a perpetuità e tre condanne a morte. Nella maggior parte dei casi le pene erano comprese tra i cinque e i vent’anni di reclusione1. Nel 1953 si hanno notizie di ancora all’incirca 120 partigiani incarcerati e di migliaia di dossier aperti dai magistrati e riguardanti le azioni condotte dai maquis durante la guerra ((France d’Abord, n°505, 2 aprile 1953, «René Camphin parle de la loi Duveau», p.8.)). Nel 1956 fonti ufficiali parlano di 113 partigiani ancora presenti nelle carceri francesi2. L’ANACR ritiene che più di 10 000 partigiani siano stati indagati dalla giustizia3. Per quanto riguarda le sole giurisdizioni militari sappiamo che dalla Liberazione al 20 aprile 1955, per ciò che riguardava le infrazioni commesse da esponenti della Resistenza, erano stati aperti 2 804 dossier nei confronti di partigiani e pronunciate 741 condanne4.

Da queste breve panoramica risulta evidente l’importanza della ricerca e dell’analisi sui processi ai partigiani nel dopoguerra. In questo senso acquista per noi un significato ulteriore la possibilità di effettuare una comparazione con il caso italiano. Non solo, infatti, appare significativa l’opportunità di evidenziare le specificità dei due casi nazionali sottolineandone analogie e differenze, ma altresì è importante per studiare e comprendere al meglio le vicende prese in esame. La storiografia italiana, a differenza di quella francese, ha dedicato alcuni lavori alla tematica dei processi ai partigiani, anche per fornire una risposta scientifica alla forte connotazione politica che quest’ultimi erano andati assumendo nel corso della vita della Repubblica italiana (Alessandrini, Politi 1990; Battaglia 1962; Conti 1979; Neppi Modona 1991; Politi 1990; Ponzani 2008).

Per il presente lavoro si è deciso di prendere in considerazione un angolo di visuale ben preciso e ristretto, concentrandosi esclusivamente su come i processi ai partigiani siano rientrati nei dibattiti inerenti le leggi di amnistia per la Collaborazione all’Assemblée Nationale francese. È risultato, infatti, di grande interesse l’analisi dei dibattiti parlamentari a riguardo in quanto è emerso con forza, ed è quello che si cercherà di argomentare nelle pagine seguenti, come le vicende dei partigiani fossero estremamente legate nelle argomentazioni e nelle retoriche usate dai partiti politici al dibattito sul giudizio e sulle sorti da riservare ai collaborazionisti. Inoltre, tenendo presente l’importanza di quella possibilità di comparazione di cui si è solo accennato pocanzi, si è cercato di fornire in un’ottica comparata alcuni spunti utili anche sul caso italiano.

-

Le prime leggi di amnistia

L’amnistia è una procedura messa in campo dopo una grave crisi nazionale e costituisce un atto politico (Rousso, 1992, 566). In questo senso l’amnistia viene a configurarsi come una manifestazione delle diverse sfaccettature della memoria e porta intrinsecamente a due conseguenze: da una parte, propone una interpretazione storica ufficiale degli avvenimenti passati cristallizzandone la rappresentazione, dall’altra, chiude i dibattiti e le polemiche sulla determinata crisi che si cerca di riassorbire a livello nazionale. A ciò va aggiunto che l’amnistia che va profilandosi dopo la Liberazione in Francia, viene portata avanti in un quadro esogeno, molto differente da quello della altre amnistie endogene realizzate precedentemente (Gacon, 2002, 173). Fino ad allora, infatti, la Repubblica non era mai stata vinta, ma era stata solamente minacciata. L’amnistia in questi ultimi casi serviva ad autorizzare la reintegrazione nel corpo nazionale degli oppositori, dopo averli puniti e aver ricordato loro i limiti da non oltrepassare. La questione dell’amnistia della Collaborazione è posta, al contrario, nel contesto di una Repubblica vinta e che, reinstallatesi, deve allo stesso tempo rinnovarsi (Ivi).

Da quanto appena detto appare evidente, quindi, come il campo parlamentare e in particolare i dibattiti sulle leggi d’amnistia abbiano costituito uno spazio dove far emergere la situazione degli anciens résistants poursuivis e portare all’attenzione del potere legislativo alcuni progetti di legge in loro favore, in un complesso gioco di elaborazione e scrittura della memoria.

Già a partire dal 1945 René Camphin, partigiano e deputato comunista, a nome dell’Association des anciens Ftpf, segnala all’Assemblea Nazionale Costituente e in particolare al ministro della giustizia il turbamento rispetto alle vicende giudiziarie che vedono imputati alcuni partigiani:

“Le pays est actuellement très ému des poursuites engagées contre des combattants de la Résistance pour des actes de guerre qu’ils ont commis au cours des combats pour la libération du territoire” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di René Camphin, seduta del 27 dicembre 1945, p.422. 9 Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. 10 Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946.)).

Gli attacchi contro i partigiani e di conseguenza contro la Resistenza, entrano a far parte dell’ordine del giorno di diverse sedute dell’Assemblea Nazionale, andandosi a fondere nel quadro più generale dello scontro sulla scottante questione dell’amnistia ai collaborazionisti e agli uomini di Vichy. In Francia le grandi leggi d’amnistia sono varate alcuni anni dopo la fine della guerra e quando il panorama politico nazionale e internazionale era fortemente mutato. Esse risalgono, infatti, al 1951 e al 1953, ma nonostante ciò i dibattiti a questo proposito sono molto precoci. Già a partire dal febbraio 1946 l’amnistia ai collaborazionisti è evocata per la prima volta in Parlamento durante il dibattito sull’amnistia per gli eventi algerini di Setif del 1945 (Ivi, 161-166). Parallelamente, un testo di amnistia generale è votato il 16 aprile 1946. Quest’ultimo può essere inscritto nella tradizione delle leggi di fine conflitto. Appare fin da subito evidente la differenza con l’Italia, dove, al contrario, la grande legge di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti (Franzinelli, 2006), viene sancita già nel 1946 con il Dpr 22 giugno 1946 n° 4, con lo scopo di permettere “un rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale”5. Inoltre va subito sottolineato come se in Italia l’amnistia sia stata concessa quando a essere ministro di Grazia e Giustizia era il segretario del Pci Palmiro Togliatti, in Francia i comunisti abbiano sempre votato contro le proposte di legge riguardanti l’amnistia ai collaborazionisti.

Tornando al caso francese, i dibattiti preparatori all’approvazione della legge del 16 aprile 19466 all’Assemblea Nazionale Costituente hanno costituito l’occasione di una prima offensiva parlamentare per imporre delle disposizioni in favore dei collaborazionisti. Contemporaneamente, questo spazio è stato utilizzato da alcuni parlamentari per sottolineare le condizioni degli ex partigiani perseguiti per fatti di Resistenza. Yves Péron, deputato comunista, nel suo intervento precisa che:

“Nous constatons souvent, ce fait particulièrement grave que des hommes de la Résistance, d’authentique combattants, ont été condamneés parce que les circostances les ont amenés dans certains cas à la subsistance des unités qu’ils commandaient” ((AN JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 12 aprile 1946, p.1750.)).

Péron pone all’attenzione dell’Assemblea una tematica che sarebbe divenuta molto cara e che avrebbe costituito uno dei cavalli di battaglia del Parti communiste français, la mancata epurazione in diversi settori della società francese. In questo caso segnala come sia necessario vegliare sulla composizione dei tribunali militari, i cui giudici dovrebbero presentare delle garanzie particolari di patriottismo. Per il Pcf è, infatti, difficile riporre la fiducia in un giudice militare che sotto l’occupazione ha condannato dei patrioti, che dopo la Liberazione ha giudicato dei partigiani e che con l’approvazione della legge d’amnistia potrebbe trovarsi a giudicare su dei casi di Collaborazionismo ((Ivi.)).

Anche in questo caso è significativo gettare uno sguardo all’Italia dove si era verificata una sostanziale continuità di leggi, apparati e uomini tra il regime fascista e l’ordinamento repubblicano (Pavone 1974) e dove è stato dimostrato il sostanziale fallimento delle sanzioni contro il fascismo, “propiziato dalla mancata epurazione della magistratura” (Modona, 1991, 40). Per i partigiani implicati in vicende giudiziarie per fatti legati alla guerra di liberazione, infatti, non venne emanata alcuna legislazione speciale e vennero invece trattati secondo il diritto penale comune, cioè il codice Rocco del 1930. Già nel 1947 il giurista Pietro Calamandrei evidenziava come il mancato cambiamento della giurisdizione fascista avrebbe permesso di usare contro i partigiani gli strumenti di quella “legalità” contro i quali avevano combattuto durante la guerra di liberazione (Ivi, 41). Così scrive Calamandrei: “non c’è da meravigliarsi che i magistrati, rimasti attaccati al filo illusorio della continuità giuridica, si siano fatti senza volerlo i restauratori della legalità fascista, e abbiamo quindi trovato in essa, unica formalmente rimasta in piedi, gli argomenti per assolvere i militi delle brigate nere o per condannare i partigiani” (1947, 966).

Interessante è notare come viene proposta all’Assemblea nazionale francese la questione dei partigiani perseguiti per fatti legati alla Resistenza dal relatore della commissione della giustizia Andrien Mabrut, deputato della Sfio, che così introduce il dibattito sull’articolo 67 della proposta di legge:

“la commission demande que bénéficie de l’amnistie une catégorie de délinquants, auteurs d’actes commis avant le 8 mai 1945, qui sont en réalité des hommes de la Résistance” ((AN, JO, débats parlementaires, Intervento di Adrien Mabrut, seduta del 12 aprile 1946, pp.1748-1749.)).

Da queste parole due sono i temi a imporsi nel panorama del dibattito legislativo: da una parte l’apertura verso una amnistia più generale, dall’altra il ruolo che si attribuisce alla Resistenza e, più nello specifico, ai partigiani. Nel primo caso si ha che nell’aprile 1946, l’Assemblea Nazionale Costituente considera che la questione del perdono per i collaborazionisti e per gli uomini di Vichy non sia impossibile da porre, ma che, per il momento, essa non sia d’attualità (Gacon, 2002, 169). La commissione precisa, infatti, nell’articolo 168 che in nessun caso la legge d’amnistia può essere applicata a dei fatti di Collaborazione. Questa precauzione è spiegata in larga misura dalle preoccupazioni e dalle inquietudini in seno ai partiti della Resistenza, Pcf in particolare, generate dalla messa in discussione dell’epurazione da parte delle destre e da una fetta dell’opinione pubblica. L’unità politica della Resistenza è a quell’epoca già entrata in crisi, sia a causa delle tensioni su più fronti all’interno dei partiti resistenziali, sia per la dipartita del generale De Gaulle dal governo. La Resistenza vede perciò nell’articolo 16 una misura difensiva nei confronti della minaccia che pesa sulla sua eredità e sul futuro del suo progetto politico e costituzionale, peraltro entrato in crisi già da tempo. Allo stesso tempo però il medesimo articolo rappresenta un insuccesso per il processo di epurazione, in quanto il fatto di dover precisare la non applicabilità delle legge ai collaborazionisti, evidenzia come questo non sia stato portato a termine.

Per ciò che concerne il secondo caso, va sottolineato che, a un anno dalla fine del conflitto, non esiste ancora una definizione precisa e giuridicamente riconosciuta di partigiano. Lo stesso relatore della commissione ha definito, come si è visto, i partigiani come délinquants. Tale ambiguità racchiude in sé tutta la problematicità del giudizio sulle azioni dei partigiani che sono chiamati al banco degli imputati per fatti di Resistenza, ma che di fatto vengono trattati come criminali di diritto comune. La figura del partigiano è controversa nell’agitato contesto politico della Francia dell’immediato dopoguerra, così come una sua definizione giuridica precisa e univoca.

I dibattiti sulle leggi di amnistia interessano tutte le parti politiche su un terreno molto scivoloso e che costituisce il substrato per una sfida di grande portata: la costituzione della memoria degli anni dell’Occupazione. A essere in gioco è il monopolio stesso della ricostruzione storica e della memoria della Resistenza. Al di là, quindi, dei partigiani è la Resistenza intera e i valori che essa veicola, ad essere rimessi in discussione. L’anno 1947, con l’allontanamento dei ministri comunisti dal governo e la conseguente rottura del tripartitismo nato dalla Resistenza, segna una netta rottura nel panorama politico-sociale francese. L’Occupazione assume così una nuova dimensione nella costruzione della memoria. Come la Liberazione aveva lasciato presentire, essa diviene un vivaio di referenze simboliche, al quale le forze politiche vanno ad attingere seguendo i bisogni e le urgenze del momento (Rousso 1987, 38). L’affermarsi della guerra fredda inoltre, con il suo carico di paure verso il possibile scoppio di un nuovo conflitto mondiale, questa volta per di più nucleare, pone la vita politica francese sotto una nuova luce dominata dall’anticomunismo e conseguentemente dal ridestarsi delle destre. A rialzare la testa sono così i circoli neofascisti e neovichysti che, sfruttando le controversie e le incrinature in seno alla Resistenza, iniziano la loro campagna per la rivendicazione dell’amnistia. La Collaborazione viene perciò presentata come il minore dei mali, un modo per salvaguardare il paese nella sconfitta. Le azioni dei partigiani sono di conseguenza viste come degli eccessi, degli abusi da sanzionare. La lotta per l’amnistia e contro l’epurazione diventa quindi una battaglia contro la giustizia, presentata come giustizia popolare privata delle garanzie proprie del diritto. Tale retorica era funzionale a un doppio scopo: da un lato, attaccare gli eccessi del processo di epurazione presentandolo come un fattore di guerra civile e una minaccia allo stato di diritto, dall’altra, usare ciò per controbilanciare gli “eccessi” dei collaborazionisti e dei miliziani (Rousso, 1992, 559).

Queste idee sono proposte all’opinione pubblica da una rinata stampa di destra che ottiene progressivamente l’appoggio anche della destra conservatrice. A completare il quadro va aggiunto che anche degli incontestabili partigiani iniziano ad appoggiare la possibilità di un’amnistia. Ci troviamo nel 1947 e quindi la tesi di una riconciliazione nazionale è funzionale per affrontare, in un contesto di guerra fredda, la menace comuniste. Il perdono e l’amnistia divengono pertanto il corollario attorno al tema dell’unità nazionale, giustificato dal pericolo comunista. A risorgere sono i vecchi schemi precedenti alla guerra, che uniti al rapido dissolvimento dell’unità resistenziale, portano i campi opposti a ricomporsi. Un esempio chiarificatore a tal proposito è costituito dal giornale L’Epoque, uno dei rari organi di stampa di destra la cui équipe di giornalisti è costituita da partigiani della prima ora. Alla fine del conflitto il giornale ritrova l’anticomunismo che lo aveva caratterizzato nell’anteguerra adottando una linea editoriale incentrata sul rimarcare come gli sbagli

del passato siano già stati sufficientemente sanzionati e che occorre realizzare l’unità nazionale contro “l’ennemi de l’intérieur, le tout-puissante Parti communiste” (Gacon, 2002, 188). L’amnistia è quindi richiesta con uno scopo preciso: risulta necessario mettere fine alle discussioni e alle contrapposizioni sterili perché la Francia ha bisogno “de tous ses enfants pour se reconstruire alors qu’elle est menacée par le communisme” (Ivi, 187). Le requisizioni, le esecuzioni durante le giornate dell’insurrezione, l’epurazione all’indomani della Liberazione, vengono designate come eccessive, ingiuste e ineguali condotte dal “parti de l’étranger” (Ivi), ossia il Pcf legato a filo doppio all’Unione Sovietica.

In sintesi, l’amnistia e la riconciliazione nazionale trovano nell’anticomunismo un puntello fondamentale: nel contesto di guerra fredda in atto il nemico non è più tedesco, ma sovietico. Diversi gruppi di pressione vengono creati con lo scopo di riabilitare gli épurés. Questa retorica di destra conosce un ulteriore sviluppo nel 1947 con la pubblicazione del primo numero della rivista

Écrits de Paris di Michel Dacier, alias René Mallivain ((Fedele a Pétain fonda nel 1944 Questions actuelles, che si trasforma presto in Écrits de Paris e che raggruppa uomini politici di destra sanzionati dai processi di epurazione. Nel 1951 Malliavin fonda un’altra rivista Rivarol, in omaggio al controrivoluzionario che aveva combattuto il Terrore così come lui e i suoi colleghi stavano combattendo l’epurazione. 17 Da notare come résistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre Résistance, Resistenza, con la c. )), il quale nell’editoriale fondatore forgia un nuovo concetto destinato ad avere una certa fortuna: quello di “résistentialisme”. Da sottolineare come tale parola sia stata pensata e scritta volutamente con un t e non una c, come in résistencialisme. La differenza è in effetti di fondamentale importanza (Ivi). Nel primo caso, la connotazione peggiorativa designa i résistants, i partigiani. Viene lasciata così intatta la Résistance ((Da notare come résistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre Résistance, Resistenza, con la c. )), la cui definizione diviene sempre più larga. Attaccando gli uomini e non l’idea, la destra neovichysta cerca di rifarsi una verginità recuperando il simbolo positivo costituito dalla Resistenza, denunciando l’azione nefasta e gli eccessi degli epuratori. Il termine resistenzialismo appariva quindi eccellente in quanto aveva “le très grand avantage de mettre tout à fait en dehors du débat la Résistace elle-même, qui a été une manifestation de la santé morale de la nation” (Rousso 1992, 559). L’obiettivo di quest’analisi è evidente e risiede nella sua ambiguità fondamentale: da una parte si vogliono recuperare gli aspetti ritenuti positivi e accettati universalmente dell’eredità della Resistenza, dall’altra e nello stesso tempo ce ne si vuole smarcare nettamente in modo da poter denunciare e condannare l’azione di alcuni partigiani, in particolar modo i comunisti, e così facendo trovare una giustificazione ai comportamenti di alcuni durante l’Occupazione.

4. La campagna di diffamazione della Resistenza

In un contesto così delineato i processi contro i partigiani diventano un’arma da utilizzare nei dibatti parlamentari, una risorsa straordinaria per i sostenitori dell’amnistia. I collaborazionisti trovano un terreno favorevole per servirsi delle accuse contro gli uomini della Resistenza e discreditare la parte a loro avversa nella battaglia per l’amnistia. I partigiani imputati in procedimenti giuridici erano principalmente appartenenti alle formazioni Ftpf, ossia di matrice comunista. È facile, quindi, intuire come la propaganda delle rinate destre si concentri su di loro, indicandoli come i fautori di una giustizia troppo popolare che avrebbe voluto sfociare sull’espropriazione generalizzata e sull’installazione del comunismo. Son proprio quest’ultimi, quindi, che la destra tenta di usare per isolare i partigiani all’interno della nazione e con essi le idee veicolate dalla loro azione, sanzionandone il loro fallimento e soprattutto contribuendo a isolare i comunisti all’interno del panorama politico. La legittimità che si vuole conferire all’anticomunismo è rinforzata dall’evocazione all’Assemblea dei processi contro i partigiani, comunisti appunto. Seguendo questa retorica i dibatti sull’amnistia diventano non il terreno per il perdono, bensì la possibilità di una revisione delle responsabilità dei collaborazionisti. I processi contro i partigiani fungono così da supporto a coloro che, ponendo in discredito la Resistenza, vogliono trovare una legittimazione all’azione di Vichy.

A prendere le difese dei partigiani è il Pcf che ricorda all’Assemblea che se si fossero applicate le ordinanza di Algeri del 6 luglio 19439 e l’articolo 6 della precedente legge di amnistia, non ci si sarebbe trovati nella condizione di mettere in prigione dei veri e propri patrioti. È Yves Péron a sottolineare la linea dura del partito nei confronti di una amnistia ai collaborazionisti in quanto ritrovando sempre di più la libertà:

“ils retrouvent l’audace, une audace suffisante non seulement pour recommencer à comploter contre la République, mais pour essayer de se venger de ceux qu’ils considèrent comme des ennemis, c’est-à-dire les hommes de la Résistance” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 18 giugno 1947, p.2192.)).

Come nella legge del 1946 anche per la legge portante amnistia del 16 agosto 1947 (( Legge n° 47-1504 del 16 agosto 1947.)), l’Assemblea ritiene di dover inserire un articolo, il venticinquesimo, in cui si specifica la non applicazione della legge per fatti di Collaborazione, per i condannati all’indennità nazionale e per commercio con il nemico10. A dispetto di ciò, la legge può considerarsi come la prima che abbia dato il via all’amnistia per fatti di Collaborazione. Vengono infatti amnistiati i minorenni di meno di diciotto anni aventi senza discernimento commesso degli atti di collaborazione di minore importanza o aventi aderito a una organizzazione collaborazionista, i funzionari colpiti dalla più bassa sanzione per quanto riguarda l’epurazione amministrativa, alcuni fatti di collaborazione commessi in Algeria, gli alsaziani condannati alla degradazione nazionale tenuto conto della situazione della regione annessa dai nazisti. Si nota come queste disposizioni costituiscano una prima distorsione al principio affermato nell’articolo 25 e mettano in luce la contraddizione intrinseca nella legge, che altro non è che il risultato delle tensioni politiche e delle diverse visioni all’interno dell’Assemblea in particolare e del paese in generale. La legge del 16 agosto 1947 non è quindi che l’inizio per quella amnistia più ampia reclamata a gran voce dalle destre e che con il passare dei mesi e degli anni avrebbe ricevuto sempre più consensi.

È per questi motivi che il partito comunista continua la battaglia in favore dei partigiani. Nel 1948 sono molteplici le deposizioni di richieste di interpellanza al Parlamento e in questo periodo il Pcf e i deputati comunisti trovano sostegno in parlamentari non appartenenti al partito, come Philippe Livry-Level, deputato del Mrp, il quale chiede di far luce sui motivi che hanno spinto la giustizia ad analizzare l’attività clandestina dei partigiani e a perseguirli sistematicamente, dal momento in cui durante la loro lotta hanno dovuto infrangere delle leggi che sono applicabili solo in periodi di vita normale, quando contemporaneamente si è creata un’atmosfera di perdono e d’oblio in favore dei collaborazionisti e dei traditori della patria ((AN,JO, débats parlementaires, interpellanza di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, p.1905.)). Allo stesso modo André Tourné, comunista, domanda chiarezza sui procedimenti giudiziari e sugli arresti che si sono moltiplicati in tutto il paese nei confronti di numerosi partigiani, nello stesso momento in cui si graziano dei miliziani e altri traditori della nazione11. Bisogna però notare come poi nello sviluppo delle argomentazioni le posizioni tra i comunisti e gli altri partiti rifacentesi alle vicende resistenziali siano sostanzialmente differenti. Con queste parole, infatti, dopo aver citato le difficoltà della vita clandestina e la legittimità delle requisizioni compiute dai parigiani, conclude il suo intervento il deputato Livry- Level:

“Je suis partisan d’un pardon très large, mais je ne veux pas qu’il soit unilatéral. Il convient, avant tout, de faire cesser immédiatement les poursuites contre ceux qui ont combattu pour la libération. Lorsque ces poursuites auront cessé, vous pourrez pardonner aux autres” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, pp. 1906-1907.)).

La posizione dei comunisti è invece di rifiuto radicale e di opposizione netta verso l’amnistia per fatti di Collaborazione. Le argomentazioni usate tendono a porre l’accento sul differente trattamento e il diverso peso della giustizia nel caso si tratti di un partigiano a essere perseguito o di un collaborazionista. Le parole di André Tourné sono eloquenti in questo senso:

“Les cellules des prisons, vidées des traîtres, sont réservées aux soldats de la Résistance. Vos juges, si cléments quand il s’agit des traîtres, frappent les résistants avec une dureté inaudite” (( AN, JO, , débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1907.)).

Per il deputato comunista perseguire i partigiani è un atto illegittimo anche dal punto di vista giuridico:

“Les actes du maquis étaient des actes légitimes, le maquis était une émanation du pouvoir légitime. Oui, la Résistance aux hitlériens et aux traîtres était un acte légitime. […] Il ne s’agit pas de pardon, de clémence, de miséricorde, mais de justice tout court, monsieur le garde des Sceaux. […] Toutes ces inculpations, ces arrestations et ces condamnations sont illégales, monsieur le garde des sceaux. Elles le sont d’après l’ordonnance du 6 juillet 1943 portant légitimation des actes accomplis dans le but de servir la libération du pays” ((Ibidem, pp.1907-1908.)).

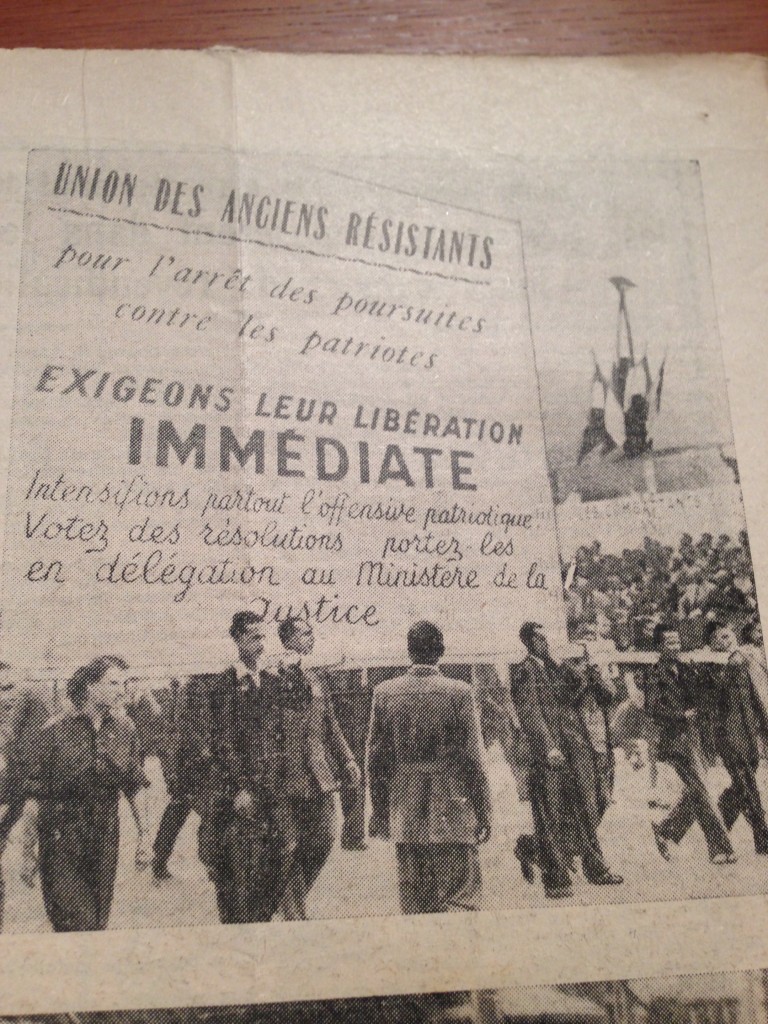

La battaglia parlamentare a difesa dei partigiani indagati e incarcerati si inscrive nel contesto più ampio di quel enjeu de mémoire che è divenuta la Resistenza, sempre più messa in discussione dalla volontà di riabilitazione del regime di Vichy e dal revisionismo storico che ne era conseguito da una parte, dalla divisione dei partiti che alla lotta resistenziale si rifacevano e all’affermarsi della guerra fredda, dall’altra. Ciò porta alcuni deputati ((I firmatari dell’interpellation del 19 luglio 1949 sono: Albert Forcinal (UDSR), Albert Lécrivain-Servoz (Indépendant), Emmanuel d’Astier de la Vigerie (républicain progressiste), Alfred Malleret – Joinville (PCF), Philippe Livry-Lével (RPF), Louis Marin (Indépendant), Henri Bouret (MRP). Cfr. L’Humanité, n°1499, 30 giugno 1949, p.2. “Des députés résistants communiste, républicain progressiste, MRP, RGR, indépendant et gaulliste interpelleront sur les attaques contre la Résistance” )) di diversa appartenenza politica, ma accomunati da uno stesso passato nella Resistenza, a depositare all’Assemblea Nazionale delle interpellanze per domandare al governo quale fossero le misure intraprese per porre un termine alle campagnes de diffamation contro la Resistenza e per assicurare ai combattenti della clandestinità le garanzie alle quali avevano diritto12.

Queste interpellanze non costituiscono altro che il riflesso delle preoccupazioni dei parlamentari con un passato nella Resistenza nei confronti del lento degrado che la gloria resistenziale stava subendo e che trova nei processi ai partigiani un seguito concreto. Più specificatamente, i dibattiti del 19 luglio 1949 a Palais Bourbon sono rilevatori di un sussulto di coscienza della Resistenza unita, di un ultimo sforzo, come sottolineato da Stephan Gacon nella sua analisi sull’amnistia nella storia di Francia, per ostacolare la banalizzazione di Vichy e della Collaborazione (Gacon 2002, 228).

A quattro anni dalla fine del conflitto l’unità della Resistenza è ormai un ricordo lontano, iniziato a dissolversi all’indomani della Liberazione e sempre più stretto nella tenaglia della politica nazionale e delle tensioni internazionali. I partigiani, aureolati dell’audacia e della gloria del combattimento resistente contro la vergogna e il disonore, e da anni ormai oggetto di procedimenti penali a loro carico, diventano nelle parole di questi parlamentari delle vittime, il simbolo del disinteresse dell’esecutivo nei loro confronti, e ancor di più la carta usata dal governo per creare delle campagne di divisione tra i cittadini ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Albert Lécrivain-Servoz, seduta del 19 luglio 1949, p.4779.)).

Nell’interpellanza i parlamentari affermano che le condizioni nelle quali l’ordinanza di Algeri è applicata sono tali da schernire ogni giorno lo spirito della Resistenza con i mesi di detenzione preventiva, con gli anni di prigione e lavori forzati che hanno colpito degli uomini per aver compiuto degli atti di Resistenza13 . Le ragioni di questo stato di cose sono individuate da Emmanuel d’Astier de la Vigerie, repubblicano progressista, ma definito compagnon de route del Pcf per la sua vicinanza alle istanze comuniste, innanzitutto nel potere conferito all’ordine giudiziario di valutare l’intenzione sottesa agli atti di Resistenza e nella solo parziale epurazione della magistratura.

D’Astier de la Vigerie procede con un atto di accusa nei confronti del governo e dei poteri pubblici che avrebbero lasciato che in Francia fosse minata l’unità della Resistenza e la sua solidità in quanto portatrice di valori positivi sui quali ancorare la rinata Repubblica.

«La première thèse est qu’il y avait deux résistances: la bonne et la mauvaise; la bonne, passive et sage, la mauvaise composée de “terroristes”. […] La deuxième thèse accréditée est que la répression, de 1944 à 1947, a été sévère, sanglante. Les résistants auraient été des bourreaux, les gouvernements provisoires auraient été des gouvernements de partisans. […] Ces deux thèses permettent aujourd’hui aux collaborateurs, aux hommes de Vichy, de déclarer ouvertement dans la rue, dans leurs journaux, dans leurs livres si nombreux: nous sommes des victimes; vous, les résistants, vous êtes des bourreaux ((Ivi.))».

I partiti al governo che sostengono l’amnistia per i fatti di Collaborazione non vogliono abbandonare la Resistenza concepita come gloriosa riaffermazione della nazione, valore fondante della rinata Repubblica. La Resistenza in quanto tale, come affermazione astratta, non è qui ancora messa in discussione. Ad essere attaccati sono invece gli uomini, i partigiani in quanto specificità concreta, con l’espediente dei crimini commessi per interesse personale o ancor peggio per disegni provenienti dall’Unione Sovietica. Si intende dunque recuperare a proprio profitto l’eredità patriottica incarnata dalla Resistenza, escludendo da essa gli uomini che hanno contribuito a crearla. Questa direzione è rivelata dalla volontà di classificazione in buoni e cattivi partigiani, in buona e cattiva Resistenza, ponendo l’accento sulla veridicità e legittimità della prima e permettendo al governo di identificarcisi divenendone il vero erede, a discapito della seconda, incarnata dai comunisti, e responsabile di quei crimini imputati ai résistants emprisonnés.

Sebbene con sfumature sostanzialmente differenti dovute al diverso svolgimento della guerra nei due paesi e alla successiva ricostruzione, è inevitabile mettere a confronto il caso francese con quello italiano, in cui i partiti al governo dopo la cacciata delle sinistre nel 1947, volevano configurarsi allo stesso tempo come interni alla Resistenza, ma estranei alle illegalità della guerra liberatrice. L’obiettivo era quello di fondare la neonata Repubblica sul mito di una Resistenza patriottica non inficiata dalle violenze e la repressione antipartigiana (Alessandrini Politi 1990), così venne definita dalle sinistre, era sostanziale a questo progetto. Inoltre va aggiunto che per quanto riguarda il caso italiano i processi contro i partigiani erano funzionali al depotenziamento di quelle spinte innovatrici che si erano affermate nel biennio ’43-’45 e alla criminalizzazione dei comunisti per delegittimarne la legittimità parlamentare e democratica indicandoli come gli ispiratori di azioni volte a destabilizzare la democrazia. Si voleva perciò svuotare la Resistenza dei suoi contenuti più innovatori e progressisti. Allo stesso modo in Francia, emerge una Résistance sans résistants, una Resistenza senza partigiani dove la specificità e la concretezza del combattimento si perde a favore di un più generico concetto dentro il quale poter far confluire posizioni estremamente eterogenee.

La preoccupazione dei deputati comunisti è quella che i partigiani, a causa delle numerose cause giudiziarie in cui sono coinvolti e che sempre più occupano le pagine dei giornali e lo spazio della sfera pubblica, possano essere accomunati a criminali di diritto comune. “Il se trouve alors des hommes pour murmurer: vous voyez ces résistants, tous des voleurs!”, esclama d’Astier de la Vigerie ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.)).

È interessante sottolineare come a soli quattro anni dalla Liberazione si sia resa necessaria una presa di posizione a favore della Resistenza così netta e come la sua difesa sia dovuta entrare all’ordine del giorno dell’agenda politica. Questa constatazione permette di vedere come da una parte, il Pcf che, opponendosi in modo assoluto all’amnistia per la Collaborazione e alla réhabilitation des traîtres, volesse presentarsi come il solo partito difensore dell’eredità resistenziale. Dall’altra, la rapidità con la quale la società francese ha se non del tutto dimenticato, per lo meno affievolito il ricordo della Resistenza, è rivelatore dello spirito intrinseco all’adozione di leggi d’amnistia (Gacon, 2002, 212). L’amnistia viene a sottolineare perciò come le crepe interne ai partiti della Resistenza le abbiano sottratto i mezzi per opporvisi, segnandone così di fatto l’insuccesso politico. Se nel paese andava diffondendosi un atteggiamento favorevole all’amnistia per i collaborazionisti, rimaneva il problema dei partigiani incarcerati che ancora nel 1949 occupavano le celle della Repubblica ed erano chiamati a giudizio dai suoi tribunali a cinque anni dalla Liberazione. Come è emerso dai dibattiti parlamentari, il problema principale risiedeva nella definizione giuridica e nel riconoscimento della legittimità degli atti compiuti dai partigiani al servizio della causa di liberazione del paese. Questa complessità, unita alla mancata delimitazione specifica del significato da attribuire allo statut de résistant, all’incertezza sull’attribuzione delle giurisdizioni, militare o civile, e a un clima generale e generalizzato in cui i partigiani sembrano essere dimenticati, fa sì che i tempi della loro detenzione preventiva una volta aperta l’istruzione nei loro confronti e prima di arrivare al processo e al conseguente giudizio, fossero molto lunghi. È per questo motivo che alcuni deputati si fecero carico di portare all’attenzione dell’Assemblea questo stato di cose. Le interpellanze in questo senso vengono come di consueto dai parlamentari comunisti, nello specifico le figure di Yves Péron, André Tourné e Alfred Mallaret-Joinville, che in questo caso si trovano affiancati da personalità appartenenti ad altri partiti, quali il noto Emmanuel d’Astier de la Vigerie (repubblicano progressista), Louis Marin (repubblicano indipendente), Jean Minjoz (Sfio), Daniel Mayer (Sfio). A essere chiesta all’Assemblea è una misura che ponga fine alla detenzione preventiva dei partigiani perseguiti:

“Des l’instant qu’un citoyen sera poursuivi, même pour inflation de droit commun pour des faits autres que des faits de collaboration accomplis avant le 8 mai 1945, la liberté provisoire lui sera acquise de plein droit s’il justifie d’un domicile connu et d’un certificat prouvant son appartenance à une formation de résistance antérieurement au 31 juillet 1944” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta del 29 lulgio 1949, p.5481.)).

Il dibattito all’Assemblea è molto acceso e vede la netta contrapposizione del governo a una tale proposta. Secondo il ministro della giustizia una simile disposizione avrebbe costituito un pericolo in quanto sarebbe stata la prima volta che una legge si sarebbe espressa su un argomento come la libertà provvisoria, fino a quel momento di competenza esclusiva della magistratura. Inoltre il ministro mette in discussione il fatto che se la legge fosse stata approvata a beneficiarne non sarebbero stati solo degli autentici partigiani le cui azioni erano state irreprensibili e con l’evidente scopo di contribuire alla liberazione del territorio, bensì anche sedicenti résistants i cui rapporti con la Resistenza erano molto vaghi ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Robert Lecourt, seduta del 29 luglio 1949, pp.5482-5483.)).

La discussione sulla proposta di legge verte sostanzialmente attorno a due questioni: le date limite entro le quali i fatti incriminati devono essere stati commessi per poter beneficiare della legge e della libertà provvisoria e sulla definizione della natura degli atti compiuti per poter rientrare nelle categorie descritte dalla legge. Per ciò che concerne il primo punto la querelle è strettamente tecnica sulla scelta di quale sia la giusta data come termine ad quem, considerato il fatto che non tutto il territorio nazionale è stato liberato nello stesso momento e che anche dopo la liberazione la guerra contro la Germania nazista è continuata. Il secondo punto, invece, concerne l’articolo 314 , punto nodale della questione: la definizione di atto di Resistenza. I legislatori faticavano a stabilire in modo giuridicamente inoppugnabile tale categoria. Questa debolezza viene sfruttata dai partiti contrari alla libertà provvisoria per i partigiani, i quali chiedono di inserire nel testo un articolo che preveda la non applicabilità a chi non avesse “manifestamente rapporti con l’interesse delle Resistenza ((AN, JO, débats parlementaires, emendamento proposto da André-Bertrand Chautard, seduta del 19 luglio 1949, p.5484.))”, ponendo così al centro la valutazione della “natura” degli atti compiuti. È tutto il gruppo comunista ad opporsi con forza e a sottolineare come una tale modifica avrebbe reso vana l’intera legge in quanto non esiste una definizione precisa appunto di “natura degli atti”, sostenendo come con questa legge si volesse sottrarre ai giudici la possibilità di determinare la qualità dell’intenzione in quanto si era constato come i giudici fossero propensi a non dichiarare utile alla Resistenza alcun atto15. Dopo vari dibatti si decide di designare la natura degli atti secondo quanto contenuto nell’ordinanza di Algeri del 6 luglio 1943. La legge viene così approvata il 2 agosto 194916 : i partigiani, secondo i termini specificati dalla legge, devono godere della libertà provvisoria fino a che l’istruzione è in corso. Una prima vittoria in favore dei résistants emprisonnés sembra esser stata raggiunta, ma si vedrà come l’inasprirsi dei toni nel dibattito sull’amnistia avrebbe portato le cause giudiziarie che vedevano i partigiani sul banco degli imputati ancora una volta al centro della discussione politica. Solo un accenno alla situazione italiana dove secondo Neppi Modona il ricorso alla detenzione preventiva era molto frequente da parte dei giudici che “usarono largamente questo strumento di intimidazione processuale” (Modona, 1984, 36). Inoltre va sottolineato come in Italia si fosse reso necessario da parte del governo stabilire per legge, con il decreto 6 settembre 1046 n° 96, il divieto di emettere mandati di cattura o di arresto, e a disporre la revoca di quelli già emessi, contro i partigiani “per fatti di costoro commessi durante l’occupazione nazifascista”. Ciò a testimonianza dell’elevato numero di partigiani presenti nelle carceri italiane in stato di carcerazione preventiva per fatti commessi durante la lotta di liberazione (Modona, 1991, 47).

4. Le amnistie degli anni Cinquanta

A minare ulteriormente il fronte resistenziale vi è la graduale adesione dei due partiti provenienti dalla Resistenza alla causa dell’amnistia: l’Rpf, il partito fondato da De Gaulle nel 1947, e il Mrp, di ispirazione democristiana creato nel 1944, avrebbero votato entrambi le due grandi leggi di amnistia del 1951 e del 1953, alle quali solo comunisti e socialisti si sarebbero opposti.

L’esacerbazione della retorica usata negli interventi all’Assemblea è evidente. Se fino al 1949 ciò che veniva richiesto era clemenza e perdono per chi aveva sbagliato e gli attacchi contro i partigiani erano finalizzati da una parte a minimizzare le azioni dei collaborazionisti e dall’altra a far emergere una minaccia rossa contro cui era vitale coalizzarsi, ora si parla di innocenza dei collaborazionisti e i partigiani incarcerati diventano l’emblema della violenza la cui paternità è da iscrivere al Pcf. La battaglia ancora una volta sembra essere tra comunisti e anticomunisti.

Significativa è la definitiva polarizzazione delle parti attorno alla Resistenza stessa: tutte le forze politiche ne ricorrono nei loro discorsi seppur con fini opposti per sostenere o prendere le distanze dall’amnistia. Come sottolineato da Henry Rousso, questi dibattiti tracciano una linea definitiva su quello che restava del consenso della Liberazione, tanto sulle sorti da riservare ai collaborazionisti che più in generale, sul senso storico da attribuire agli eventi tragici del 1940-1944 (Rousso, 1992, 568). Ai fini del presente lavoro non è sostanziale entrare nel merito di cosa abbiano sancito le due leggi promulgate negli anni Cinquanta, ne accenneremo soltanto, bensì focalizzare l’attenzione ancora una volta sull’angolo di visuale scelto per descrivere una parte della storia politica della Francia del secondo dopoguerra: i processi contro i partigiani. I dibattiti sull’amnistia se a prima vista potevano apparire secondari al fine dell’analisi qui proposta, sono risultati al contrario di estremo valore a più di un titolo. Innanzitutto per il ricorso sistematico e la rievocazione continua alle vicende giudiziarie dei partigiani, sia per denunciarne l’illegittimità da parte dei comunisti e farne il rovescio della stessa medaglia che vede i collaborazionisti uscire di prigione, sia da parte delle destre e di un fronte sempre più ampio che come abbiamo visto va a interessare anche i partiti nati nella Resistenza che ne fanno il loro cavallo di battaglia per mostrare che gli sbagli non sono stati commessi solo da una parte e per inficiare la legittimità del Pcf. In secondo luogo l’insistenza su questi processi mostra come il ricordo della Resistenza a soli pochi anni dalla fine del conflitto non costituisca più un fattore di vicinanza delle diverse istanze politiche. Infine, a essere messo in gioco è il quadro stesso in cui iscrivere la memoria della guerra e della Resistenza, ma anche quello dei rapporti di forza tra i diversi partiti politici.

La legge n° 51-18 del 5 gennaio 1951 autorizza la liberazione anticipata delle persone condannate per crimini di Collaborazione a delle pene inferiori alla perpetuità, la degradazione nazionale cessa di essere una pena criminale e inoltre viene concessa amnistia a coloro condannati per pene lievi che non avessero denunciato o provocato la tortura, la deportazione o la morte. Infine con la legge n° 53-681 del 6 agosto 1953 beneficiano di amnistia i condannati a pene definitive a eccezione delle persone di più di diciotto anni che sono state all’origine di torture, di morte o di deportazione e che hanno favorito e lavorato direttamente con i servizi di polizia e spionaggio del nemico tedesco. L’oblio giuridico è quindi sancito. L’opposizione dei comunisti è netta e i loro interventi in aula, ruotano attorno a alcuni temi fissi: la difesa dei partigiani e attraverso loro la difesa della legittimità della lotta comunista durante la guerra, il parallelismo tra i due diversi pesi della giustizia se si tratti di Collaborazione o Resistenza, la lotta affinché il beneficio dell’amnistia sia applicato a chi ha fatto onore alla Francia e non a chi ha tradito la patria, la denuncia della rinascita del neofascismo e del neovichysmo, la troppa vicinanza storica con le vicende degli années noires per poter permettere il perdono, le critiche verso il governo sia in politica interna che estera.

“La terre des tombes de leurs victimes n’est pas encore bien séchée, qu’ils voudraient déjà, sur ces mêmes tombes, proclamer que Vichy avait raison et que la Résistance avait tort” ((AN, JO, débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 2 novembre 1950, pp.7381-7382.)).

Il richiamo alla Resistenza è ancora una volta continuo da entrambe le parti. È per questo che Roger Duveau, deputato Mrp e portavoce del progetto di legge portante amnistia, si richiama ai partigiani, agli autentici patrioti che hanno lottato contro le dottrine di odio e violenza che erano alla base del regime contro cui combattevano. Per Duveau concedere l’amnistia significa restare fedeli al ricordo di coloro che si sono battuti per la pacificazione e la concordia, mentre l’oblio degli sbagli passati non “pourrait amoindrir le respect que nous avons pour nos héros et insulter à la mémoire de nos morts” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Roger Duveau, seduta dell’11 luglio 1952, p.3900.)). La reazione di comunisti e socialisti è netta: è inaccettabile che con il pretesto della clemenza, si coprano con il velo dell’oblio i fatti stessi e tutte le conseguenze nefaste che questi hanno portato alle sorti della Francia. “L’amnistie au lieu de servir la cause de la véritable réconciliation et de la véritable unité française, aura pour effet de permettre aux coupables d’hier de se poser en accusateurs” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta dell’11 luglio 1952, p.3901.)). I comunisti rifiutano anche l’accostamento all’interno dello stesso progetto di legge di collaborazionisti e partigiani: l’amnistia della Collaborazione viene, infatti, legata a quella per i partigiani e i lavoratori condannati per sciopero cancellando le differenze tra gli atti in questione.

“Il faut répéter que la forme même du rapport de M. Duveau est scandaleuse, car elle groupe dans un même texte l’amnistie aux traîtres, l’amnistie aux résistants, l’amnistie aux délinquants de droit commun. Les dispositions dites d’amnistie aux résistants sont ainsi intercalées “en sandwich” entre celles qui sont prévues pour les collabos et pour les délinquantes” ((AN, JO, débats parlementaires, intervento di René Camphin, seduta dell’11 luglio 1952, pp.3906-3907. 43 AN, JO, débats parlementaires, intervento di André Tourné, seduta del 27 febbraio 1953, pp.1459-1460. 44 AN, JO, Legge n° 53-681 del 6 agosto 1953, articolo primo, p.6942.)).

Il Pcf non può accettare una simile legge d’amnistia, votarla avrebbe significato abbandonare e rinnegare tutte le argomentazioni attorno alle quali il partito aveva fondato il consenso nel proprio elettorato, come l’intransigenza dell’epurazione e la conseguente contrapposizione a ogni forma di clemenza giuridica, la difesa della Resistenza, la campagna in favore dei partigiani. André Tourné con queste parole evidenzia il paradosso che si sta per compiere con il voto in Assemblea:

“Le drame de la loi d’amnistie que nous sommes en train de voter, je vous demande d’y réfléchir, le drame de cette loi d’amnistie, c’est qu’elle permettrait de libérer les rares collaborateurs qui restent encore en prison et, si des mesures n’étaient pas prises en faveur des résistants, nous verrions remplacer les collaborateurs dans leurs cellules où ils avaient été très justement emprisonnés, par des résistants”43.

Con la legge del 1953 si chiude il grande capitolo dell’amnistia per la Collaborazione, ma non quello riguardante le vicissitudini dei partigiani. Con 391 voti favorevoli e 212 contrari di comunisti e socialisti, viene approvata una legge che di fatto concede una larga amnistia escludendo solamente il “poignée de traîtres” più volte evocato all’Assemblea e sulla stampa. Unica vittoria del Pcf è l’inserimento, votato all’unanimità, dell’articolo primo che dichiara:

“La République française rend témoignage à la Résistance, dont le combat au dedans et au dehors des frontières a sauvé la nation. C’est dans la fidélité à l’esprit de la Résistance qu’elle entend que soit aujourd’hui dispensée la clémence. L’amnistie n’est pas une réhabilitation ni une revanche, pas plus qu’elle n’est une critique contre ceux qui, au nom de la nation eurent la lourde tache de juger et de punir”44.

L’intricata vicenda sulle sorti dei partigiani e della Collaborazione portata nei dibattiti all’Assemblea Nazionale non poteva chiudersi che con questo preambolo, che racchiude in sé tutta l’ambiguità su un enjeu de mémoire come la Resistenza.

1 France d’Abord, n°147, 24 aprile 1946, «Défense de patriotes emprisonnés», p.8.

2 France d’Abord, n°306, 9 giugno 1949, «Contre la trahison de la victoire. Union de la Résistance!», p.3.

3 France d’Abord, n°345, 2-9 marzo 1950, «Pour les tribunaux la Résistance demeure un crime», p.5. Le condanne a morte erano state pronunciate nei confronti di Jean-Pierre Kabacinsky, immigrato polacco avente preso parte attiva nella Resistenza francese, condannato nel 1948 e graziato nel 1951 salvo poi essere espulso dalla Francia, André Moizo, la cui pena è stata tramutata in lavori forzati a perpetuità e Edouard Moreau, condannato nel 1948, ha visto la propria pena trasformarsi in lavori forzati e poi essere rilasciato nel 1952.

4 France d’Abord, n°505, 2 aprile 1953, «René Camphin parle de la loi Duveau», p.8.

5 France d’Abord, n°605, gennaio 1956, «Pour fait de Résistance», p.5.

6 France d’Abord, n°540, 10 dicembre 1953, «La lutte contre la répression», p.5; France d’Abord, n°574, 5 agosto 1954, «Des milliers de résistants poursuivis pour avoir fait leur devoir», p.12.

7 Assemblée Nationale, Journal Officiel, seduta del 10 novembre 1955, p.4721.

8 AN, JO, débats parlementaires, intervento di René Camphin, seduta del 27 dicembre 1945, p.422. 9 Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. 10 Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946.

11 AN JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 12 aprile 1946, p.1750.

12 Ivi.

13 AN, JO, pp.1751-1752. L’articolo 6 cita come segue: “Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admises par décret au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infractions pénales, qu’elle qu’en soit la qualification et quelle que soit la jurisdiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945, pour l’ensemble du territorire, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l’esprit de servir la cause de la libéRation définitive de la France”.

14 AN, JO, débats parlementaires, Intervento di Adrien Mabrut, seduta del 12 aprile 1946, pp.1748-1749.

15 AN, JO, p.1754. L’articolo 16 cita come segue: “La présente loi d’amnistie ne saurait, en aucun cas, s’appliquer à des faits de collaboration dans les termes de l’ordonnance du 28 novembre 1944”.

16 Fedele a Pétain fonda nel 1944 Questions actuelles, che si trasforma presto in Écrits de Paris e che raggruppa uomini politici di destra sanzionati dai processi di epurazione. Nel 1951 Malliavin fonda un’altra rivista Rivarol, in omaggio al controrivoluzionario che aveva combattuto il Terrore così come lui e i suoi colleghi stavano combattendo l’epurazione. 17 Da notare come résistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre Résistance, Resistenza, con la c.

18 AN, JO, ordinanza del CFLN del 6 luglio 1943 cita come segue: “sont déclarés légitimes tous actes accomplis postérieurement au 10 juin 1940 dans le but de servir la cause de la libération de la France”.

19 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 18 giugno 1947, p.2192.

20 Legge n° 47-1504 del 16 agosto 1947.

21 AN, JO, lois et décrets,17 agosto 1947, p.8058. L’articolo 25 del titolo IV cita come segue: “sous réserve des dispositions du titre III, la présente loi d’amnistie ne saurait en aucun cas s’appliquer à des faits prévus aux ordonnances du 28 novembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale, et à l’ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l’ennemi dans les territorires occupés ou contrôlés par l’ennemi, quelle que soit la jurisdiction ayant statué[…]”.

22 AN,JO, débats parlementaires, interpellanza di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, p.1905.

23 AN, JO, débats parlementaires, interpellanza di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1906.

24 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, pp. 1906-1907.

25 AN, JO, , débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1907.

26 Ibidem, pp.1907-1908.

27 I firmatari dell’interpellation del 19 luglio 1949 sono: Albert Forcinal (UDSR), Albert Lécrivain-Servoz (Indépendant), Emmanuel d’Astier de la Vigerie (républicain progressiste), Alfred Malleret – Joinville (PCF), Philippe Livry-Lével (RPF), Louis Marin (Indépendant), Henri Bouret (MRP). Cfr. L’Humanité, n°1499, 30 giugno 1949, p.2. “Des députés résistants communiste, républicain progressiste, MRP, RGR, indépendant et gaulliste interpelleront sur les attaques contre la Résistance”

28 AN, JO, débats parlementaires, interpellanza, seduta del 19 luglio 1949, pp.4777-4786.

29 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Albert Lécrivain-Servoz, seduta del 19 luglio 1949, p.4779.

30 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.

31 Ivi.

32 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.

33 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta del 29 lulgio 1949, p.5481.

34 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Robert Lecourt, seduta del 29 luglio 1949, pp.5482-5483.

35 AN, JO, p.5484. La prima formulazione dell’articolo 3 recitava come segue: “les dispositions de la présente loi nes’appliquent pas aux actes de collaboration avec l’ennemi”. L’emendamento invece proposto da André-Bertrand Chautard (MRP) e poi votato dall’Assemblea era redatto nel seguente modo: “les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux actes n’ayant manifestement aucun rapport avec l’intérêt de la Résistance”.

36 AN, JO, débats parlementaires, emendamento proposto da André-Bertrand Chautard, seduta del 19 luglio 1949, p.5484.

37 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de le Vigerie, seduta del 29 luglio 1949, p.5485.

38 AN, JO, Legge n° 40-1112 del 2 agosto 1949, p.7842.

39 AN, JO, débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 2 novembre 1950, pp.7381-7382.

40 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Roger Duveau, seduta dell’11 luglio 1952, p.3900.

41 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta dell’11 luglio 1952, p.3901.

42 AN, JO, débats parlementaires, intervento di René Camphin, seduta dell’11 luglio 1952, pp.3906-3907. 43 AN, JO, débats parlementaires, intervento di André Tourné, seduta del 27 febbraio 1953, pp.1459-1460. 44 AN, JO, Legge n° 53-681 del 6 agosto 1953, articolo primo, p.6942.

Bibliografia

Aa. Vv. (cur.)

1974 Italia 1945-48. Le origini della Repubblica, Torino, Giappichelli Alessandrini L., Politi A.M.

1990 Nuove fonti sui processi contro i partigiani. 1948-1953, in “Italia Contemporanea”, n. 178 Bancaud A.

1997 La justice et le rétablissement de la légalité républicaine à la Libération en France, in di Levy, Rousseau.

2002 Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard. Battaglia A.

1962 (cur.) I giudici e la politica, Bari, Laterza

1962 I giudici e il processo alla Resistenza, in di Battaglia Battaglia R.

1949 Come viene fatto il processo alla Resistenza, in “Rinascita”, n. 5 1996 Storia della resistenza italiana, Torino, Einaudi

Baudot M.

1986 L’épuration: bilan chiffré, in “Bulletin de l’IHTP”, n. 25. Berlière J.M., Le Gorarant De Tromelin F.

2013 Liaisons dangereuses: miliciens, truands et résistants (été 1944), Paris, Berlière J.M., Liaigre F.

2012 Ainsi finissent les salauds : séquestrations et exécutions clandestines dans Paris libéré, Paris, Laffont

Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S. (cur.)

1984 Giustizia penale e guerra di liberazione, Milano, Franco Angeli Bianco D.L.

1947 Partigiani e Cln davanti ai tribunali civili, in “Il Ponte, n. 3 Bourdrel P.

1991 L’épuration sauvage. 1944-1945, Paris, Perrin Bracci M.

1947 Come nacque l’amnistia, in “Il Ponte”, n. 3 Buton P., Guillon J.M. (cur.)

1994 Les pouvoirs en France à la Libération, Paris, Belin Buton P.

1993 Les lendemains qui déchantent. Le Parti communiste français à la Libération, Paris, Presses de la FNSP

Calamandrei P.

1947 Restaurazione clandestina, in “Il Ponte”, n. 3 Chantin R.

2002 Des temps difficiles pour des résistants de bourgogne. Échec politique et procès 1944-1953, Paris, L’Harmattan

Conti S.

1979 La repressione antipartigiana: il triangolo della morte, Bologna, Clueb Crainz G.

1990 Il conflitto e la memoria. “Guerra civile” e “triangolo della morte”, in “Meridiana”, n. 13 Dondi M.

1999 La lunga liberazione: giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Roma, Editori Riuniti Douzou L.

2005 La Résistance Française: une histoire périlleuse. Essai d’historiographie, Paris, Seuil Franzinelli M.

2006 L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Milano, Mondadori

Gacon S.

2002 L’amnistie. De la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, Seuil Grenard F.

2013 Maquis noirs et faux maquis, Paris, Vendémiaire

2014 Georges Guingouin, une légende du maquis, Paris, Vendémiaire Istituto storico provinciale della Resistenza Bologna (cur.)

1991 Guerra, resistenza e dopoguerra. Storiografia e polemiche recenti, Bologna, Istituto storico della Resistenza

Lachiase B. (cur.)

2004 Résistance et Politique sous la IVe République, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux

Lazar M.

1992 Maisons rouges. Les Partis communistes français et italien de la Libération à nos jours, Paris, Aubier

Levy R., Rousseau X. (cur.)

1997 Le Pénal dans tous ses états, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires de Saint Louis

Lottman H.

1986 L’Épuration, Paris, Fayard

Miccoli G., Neppi Modona G., Pombeni P.

2001 La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra, Bologna, Il Mulino

Neppi Modona G.

1984 Il problema della continuità dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo, in di Bernerdi, Neppi Modona, Testori

1991 Guerra di liberazione e giustizia penale: dal fallimento dell’epurazione al processo alla Resistenza, in di Istituto storico della Resistenza Bologna

Pavone C.

1974 La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini, in di Aa.Vv.

1994 Una guerra civile: saggio storico sulla moralità della Resistenza, Milano, Bollati Boringhieri

Peretti-Griva D.R.

1947 Il fallimento dell’epurazione, in “Il Ponte”, n. 3 Politi A.M.

1990 Una fonte sui processi contro i partigiani: gli archivi degli avvocati difensori, in “Rivista di Storia Contemporanea”, n. 2

Ponzani M.

2008 L’offensiva giudiziaria antipartigiana nell’Italia repubblicana, Roma, Aracne Rioux J.P.

1980 La France de la Quatrième République, Tome 15 L’ardeur et la nécessité (1944-1952),

Paris, Seuil Rousso H.

1987 Le syndrome de Vichy de 1944 à nous jours, Paris, Seuil

1992 La Seconde Guerre mondiale dans la mémoire des droites françaises, in di Sirinelli J.F. Secchia P.

1973 La resistenza accusa: 1945.1973, Milano, Mazzotta Sirinelli J.F. (cur.)

1992 Histoire des droites en France, Vol. II. Cultures, Paris, Gallimard Vergez-Chaignon B.

2010 Histoire de l’épuration, Paris, Bibliothèque Historique Larousse Visco A.

1947 Le amnistie dopo la liberazione: testo, commento e giurisprudenza sui decreti dal 1944 al 1947 contenenti amnistia ed indulti per reati comuni, politici, militari, finanziari, Roma, Edizioni dell’Ateneo

Wieviorka O.

2013 Histoire de la Résistance: 1940-1945, Paris, Perrin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000 007105148&ordre=CROISSANT&nature=&g=ls Permette di consultare i testi di tutte le leggi di amnistia promulgati dal secondo dopoguerra a oggi. Permette di consultare le pubblicazioni del Journal Officiel riportante i dibattiti all’Assemblée Nationale e le leggi e i decreti promulgati. Permette di consultare l’archivio degli atti parlamentari della legislatura precedente a quella in corso.Siti consigliati

Greta Fedele è dottoressa magistrale in Scienze Storiche. Ha conseguito il titolo di doppia laurea nel quadro del corso integrato tra l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e l’Université Paris 7 Diderot, discutendo una tesi dal titolo “I résistants e la giustizia: processi ai partigiani nel secondo dopoguerra in Francia”. Le sue ricerche si sono finora concentrati sulle vicende dei partigiani nel dopoguerra e sulle loro implicazioni con la giustizia. Ha lavorato sia sul caso francese che su quello italiano. Su quest’ultimo punto ha pubblicato: Tre processi “scomodi”, in “Diacronie. Studi di Storia Contemporanea”, n. 20, 4|2014Biografia

Greta Fedele is graduate in Scienze Storiche. She has achieved the double degree in the integrated course between Università Alma Mater Studiorum of Bologna and Université Paris 7 Diderot, discussing the thesis “I résistants e la giustizia: processi ai partigiani nel secondo dopoguerra in Francia”. Her researches have so far focused on the experiences of partisans after the Second War World and on their implications with the justice. She has worked both on French and Italian cases. She has published: Tre processi “scomodi”, in “Diacronie. Studi di Storia Contemporanea”, n. 20, 4|2014Biography

Contenuti correlati

- France d’Abord, n°345, 2-9 marzo 1950, «Pour les tribunaux la Résistance demeure un crime», p.5. Le condanne a morte erano state pronunciate nei confronti di Jean-Pierre Kabacinsky, immigrato polacco avente preso parte attiva nella Resistenza francese, condannato nel 1948 e graziato nel 1951 salvo poi essere espulso dalla Francia, André Moizo, la cui pena è stata tramutata in lavori forzati a perpetuità e Edouard Moreau, condannato nel 1948, ha visto la propria pena trasformarsi in lavori forzati e poi essere rilasciato nel 1952. [↩]

- France d’Abord, n°605, gennaio 1956, «Pour fait de Résistance», p.5. [↩]

- France d’Abord, n°540, 10 dicembre 1953, «La lutte contre la répression», p.5; France d’Abord, n°574, 5 agosto 1954, «Des milliers de résistants poursuivis pour avoir fait leur devoir», p.12. [↩]

- Assemblée Nationale, Journal Officiel, seduta del 10 novembre 1955, p.4721. [↩]

- Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. [↩]

- Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946. [↩]

- AN, JO, pp.1751-1752. L’articolo 6 cita come segue: “Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admises par décret au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infractions pénales, qu’elle qu’en soit la qualification et quelle que soit la jurisdiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945, pour l’ensemble du territorire, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l’esprit de servir la cause de la libéRation définitive de la France”. [↩]

- AN, JO, p.1754. L’articolo 16 cita come segue: “La présente loi d’amnistie ne saurait, en aucun cas, s’appliquer à des faits de collaboration dans les termes de l’ordonnance du 28 novembre 1944”. [↩]

- AN, JO, ordinanza del CFLN del 6 luglio 1943 cita come segue: “sont déclarés légitimes tous actes accomplis postérieurement au 10 juin 1940 dans le but de servir la cause de la libération de la France”. [↩]

- AN, JO, lois et décrets,17 agosto 1947, p.8058. L’articolo 25 del titolo IV cita come segue: “sous réserve des dispositions du titre III, la présente loi d’amnistie ne saurait en aucun cas s’appliquer à des faits prévus aux ordonnances du 28 novembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale, et à l’ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l’ennemi dans les territorires occupés ou contrôlés par l’ennemi, quelle que soit la jurisdiction ayant statué[…]”. [↩]

- AN, JO, débats parlementaires, interpellanza di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1906. [↩]

- AN, JO, débats parlementaires, interpellanza, seduta del 19 luglio 1949, pp.4777-4786. [↩]

- AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782. [↩]

- AN, JO, p.5484. La prima formulazione dell’articolo 3 recitava come segue: “les dispositions de la présente loi nes’appliquent pas aux actes de collaboration avec l’ennemi”. L’emendamento invece proposto da André-Bertrand Chautard (MRP) e poi votato dall’Assemblea era redatto nel seguente modo: “les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux actes n’ayant manifestement aucun rapport avec l’intérêt de la Résistance”. [↩]

- AN, JO, débats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de le Vigerie, seduta del 29 luglio 1949, p.5485. [↩]

- AN, JO, Legge n° 40-1112 del 2 agosto 1949, p.7842. [↩]