Riccardo Vlahov, Nevio Agostini, Davide Alberti, Milena Bonucci Amadori

Pietro Zangheri e la natura della Romagna

Pietro Zangheri, più di ogni altro in Romagna, ha incarnato la classica figura del naturalista del secolo scorso, un esempio di chi per passione e per diletto si interessa alle scienze naturali ed alla natura in ogni suo aspetto. Un “dilettante” nel senso più positivo del termine, presto conosciuto e apprezzato dai maggiori esponenti della comunità scientifica italiana e internazionale, egli testimonia meglio di chiunque altro il valore ed il grande contributo che semplici appassionati possono fornire nell’ambito della ricerca e delle scienze naturali. Zangheri fu soprattutto un botanico che, tramite lo studio della botanica, della zoologia e dell’entomologia, della geologia (per citare alcuni fra i suoi interessi) cercò di cogliere e di spiegare la complessità e la storia evolutiva degli ambienti naturali (in particolare in quelle aree non intaccate dall’azione dell’uomo) e di trarre da essi i numerosi insegnamenti che potessero poi essere trasmessi all’uomo.

Egli provava un profondo rispetto nei confronti di quei luoghi, di cui era in grado di cogliere l’unicità e la magnificenza: la foresta monumentale di Campigna, le selve litoranee Ravennate, i boschi secolari di Scardavilla e di Ladino, ovvero quegli angoli della Romagna di allora, che più di ogni altro luogo avevano conservato intatte le loro caratteristiche naturali. A proposito del bosco di Scardavilla egli scriveva:

Come l’archeologo studiando una costruzione vetusta dovuta a nostri progenitori lontani, trova materia per riflessioni e deduzioni, per accrescere di nuove conoscenze la storia dell’umanità, così’ il naturalista, operando alla stessa maniera con le costruzioni della Natura, trae cognizioni che, anche se in piccola o piccolissima misura, tuttavia concorrono a chiarire qualche paragrafo della storia naturale, ossia della storia del mondo (( P. Zangheri, 1972, Il bosco-parco di Scardavilla (Forlì) sulla bassa collina romagnola (un altro bene naturale distrutto per sempre), in “Bollettino mensile della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì”, 26 (nuova serie), n. 12, 44-82. )).

A Pietro Zangheri va riconosciuto il merito di averci fornito, caso più unico che raro in Italia, un quadro completo dei caratteri naturali della Romagna (intesa come regione biogeografica e quindi non coincidente con i confini amministrativi), grazie al quale ottenere gli elementi per un’identità naturalistica della regione. Diplomato ragioniere e direttore per molti anni di un istituto di riposo nella sua città, egli occupò ogni minuto del suo tempo libero nell’esplorazione del suo territorio, nella raccolta di campioni di ogni tipo e nella loro determinazione. In questa complessa operazione di catalogazione fu aiutato da numerosi esperti in tutta Italia, tra cui i botanici Giovanni Negri, Alberto Chiarugi e Raffaele Ciferri e l’entomologo Mario Bezzi, con i quali intrattenne una fitta corrispondenza negli anni.

Nella sua Romagna fitogeografica, opera edita in 5 volumi dal 1936 al 1966, egli identifica sul territorio romagnolo cinque aree omogenee dal punto di vista floristico e vegetazionale (pinete ravennate, calanchi argillosi pliocenici, terreni ferrettizzati, fascia gessoso-calcarea, medio e alto Appennino) e ne determina le caratteristiche peculiari dal punto di vista botanico e fitosociologico. La Romagna fitogeografica, assieme alla Flora Italica, scritta da uno Zangheri già ottantenne, ed al Repertorio della flora e della fauna vivente e fossile della Romagna, che costituirà la summa della sua esplorazione del territorio romagnolo, pur essendo opere dal valore assoluto, rappresentano tuttavia solo una parte della sua eredità.

Grande attenzione è stata rivolta, negli ultimi anni, alla conservazione e valorizzazione del suo Archivio fotografico della Romagna, un fondo costituito da quasi 2.000 lastre fotografiche per un totale di circa 1.500 scatti, molti dei quali stereoscopici, che raccontano la straordinaria Romagna dagli anni ’20 agli anni ’40. Ogni scatto stereoscopico è associato ad una relativa scheda cartacea, in cui è possibile trovare informazioni riguardanti la data di esecuzione ed il luogo di ripresa, elementi che ci consentono oggi di collocare nello spazio e nel tempo ogni singola foto. Inoltre, con la definizione di specifiche Serie Zangheri ci indica il significato peculiare di ogni foto, la ragione per cui essa viene scattata (motivi paesaggistici, botanici, geologici od altro) e l’ambito geografico in cui essa si colloca sul territorio romagnolo. L’ideazione delle Serie consente quindi un approccio “tematico” all’archivio proponendo un metodo di consultazione alternativo.

L’Archivio nel suo complesso rappresenta quindi uno straordinario strumento di analisi dell’evoluzione storico-naturalistica del territorio romagnolo, da inizio Novecento ad oggi, e va a costituire un patrimonio iconografico che ci consente di ricavare testimonianze su elementi paesaggistici ed aspetti storico-culturali della Romagna di inizio secolo. L’analisi dell’Archivio ci permette anche di ricavare informazioni sull’autore, un naturalista concentrato sulla propria opera descrittiva. La fotografia, nel caso di Pietro Zangheri, non è fine a se stessa. Essa rappresenta un ulteriore strumento, tramite il quale testimoniare gli aspetti naturalistici e culturali del proprio territorio.

Grazie alla donazione compiuta a favore della Provincia di Forlì-Cesena da parte del figlio Sergio e della nipote Fiorella, eredi del grande naturalista forlivese, l’Archivio fotografico di Pietro Zangheri è oggi collocato e custodito a Santa Sofia presso la sede della Comunità del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Al Parco è affidata la gestione, la conservazione e la sua valorizzazione di questo patrimonio fotografico, oggi completamente disponibile in formato digitale.

Nell’immediato futuro sarà resa possibile la consultazione online e gratuita dell’Archivio nel suo complesso, per consentire una ricerca facilitata degli scatti fotografici del territorio e dell’ambiente geografico di appartenenza, operazione già in parte possibile dal portale dedicato alla figura del naturalista forlivese (www.pietrozangheri.it), un punto di riferimento per la conservazione e la divulgazione del patrimonio naturale della Romagna.

Tutto ciò è stato, e continuerà ad essere, realizzabile grazie ed alle azioni intraprese nell’ambito di un apposito protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio naturalistico di Zangheri stipulato tra Ente Parco, Provincia di Forlì-Cesena, Museo di Storia naturale di Verona ed Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Pietro Zangheri e la fotografia

Il ruolo della fotografia nell’attività di ricerca e nel progetto museale di Pietro Zangheri era già chiaramente visibile nella sala che ospitava, anni fa, il plastico della Romagna a Palazzo Gobetti, nel centro di Verona. Il grande plastico realizzato su base cartografica in scala 1:25.000 era infatti attorniato da numerosi ingrandimenti fotografici, riguardanti vari aspetti esemplari di quel territorio, riprodotto a rilievo, al centro della sala. Le fotografie esposte lungo le quattro pareti, in una sorta di gioco di specchi tra due differenti modalità di rappresentazione, assumevano una notevole importanza nell’analisi dell’attività dello studioso forlivese e costituivano un primo indizio sull’importanza dell’impiego sistematico della fotografia nella registrazione-descrizione degli aspetti visuali del territorio romagnolo.

A partire da questa prima serie di immagini prodotte negli anni ’20 del Novecento, tratte da negativi su lastra di vetro in formato 10×15 cm., Pietro Zangheri affida la rappresentazione a strumenti fotografici sempre più aggiornati ed efficaci, nell’intenzione di registrare nel modo più preciso, fedele ed esaustivo, aspetti e situazioni utili allo studio del territorio preso in esame. Queste immagini, come le numerose altre presenti nel suo ordinato Archivio, non possono essere definite mere “documentazioni fotografiche”, termine improprio e riduttivo, dallo sgradevole sapore burocratico, ma “rigorose e fedeli rappresentazioni” realizzate a fini di studio, dotate spesso di notevoli qualità estetico-compositive che si aggiungono all’indubbio valore scientifico.

Alla fine dell’Ottocento, l’evoluzione tecnologica in campo fotochimico portò alla realizzazione di materiali maggiormente sensibili e pronti all’uso, i negativi e le carte sensibili alla gelatina-argento. Fabbricati dall’industria e commercializzati in maniera sempre più diffusa, non erano più legati ai complessi sistemi di produzione artigianale in uso ai tempi del collodio. Tali vantaggi contribuirono ad una crescente espansione della fotografia anche al di fuori dell’ambito professionale. Nei primi decenni del Novecento numerosi “dilettanti fotografi” operavano con impegno, buon gusto e competenza tecnica per la realizzazione di immagini di eccellenti livelli qualitativi ed estetici. L’unica differenza tra la fotografia dei professionisti e la “fotografia di qualità” dei numerosi e ottimi dilettanti consisteva nella piena libertà di scelta dei soggetti e nell’ampia libertà espressiva, non condizionata dall’esigenza di trarre lucro dal proprio lavoro. Nonostante lo slogan di George Eastman, fondatore della Kodak, “Voi schiacciate il bottone, noi pensiamo al resto”, il “dilettante fotografo” non si limitava a questa banale operazione, ma operava come un professionista svolgendo, per la realizzazione delle sue fotografie, un vero e proprio lavoro, dalla ripresa al trattamento del negativo, alla stampa e alla rifinitura delle immagini.

La facilità d’uso degli apparecchi fotografici odierni, soprattutto digitali, piccoli, leggeri e dotati di ogni sorta di automatismo, rende difficile immaginare la difficoltà, la complessità e la fatica del lavoro di un fotografo ai primi decenni del Novecento, soprattutto nelle riprese in esterni con negativi di grande formato. Le fotocamere di allora erano ingombranti e fragili, richiedevano quasi sempre l’impiego del treppiede; l’intera attrezzatura, compresa una congrua dotazione di lastre negative era voluminosa e pesante; la prassi operativa era lunga e complessa. Nonostante i vantaggi offerti dal nuovo procedimento alla gelatina, si potevano ottenere immagini nitide e ben definite nei dettagli solamente utilizzando negativi di formato maggiore del 9×12 cm.; all’aumentare del formato aumentavano le dimensioni, il peso, il costo dell’attrezzatura e delle lastre sensibili.

In base alle testimonianze del figlio Sergio, docente di Entomologia Agraria all’Università di Padova, sappiamo che Pietro Zangheri iniziò a fotografare da giovane, prima con una semplice macchina “a cassetta” poi, verso la metà degli anni ’20, con una fotocamera Goerz professionale, a soffietto e vetro smerigliato, per il formato 10×15 cm., probabilmente una “folding”, più facilmente trasportabile perché meno ingombrante quando ripiegata su sé stessa. Portava con sé una congrua dotazione di chassis precaricati con negativi in bianco e nero su lastra di vetro. Le caratteristiche tecniche delle emulsioni negative di allora richiedevano l’impiego di lastre piuttosto grandi per poter ottenere immagini sufficientemente nitide stampandole a formato ingrandito; i negativi 10×15 adottati da Zangheri costituivano allora un compromesso ideale per ottenere ingrandimenti di buona qualità senza spendere eccessivamente e senza aumentare ulteriormente peso e ingombro dell’attrezzatura. La sensibilità era all’epoca piuttosto scarsa, tanto da consigliare l’impiego del treppiede per evitare foto “mosse”. Occorre sottolineare che la tecnica fotografica di allora imponeva una procedura lunga e complessa, ben lontana dalla velocità operativa consentita dall’odierna tecnologia fotografica. Per mettere a punto un’inquadratura precisa e per regolare perfettamente la messa a fuoco, occorreva fissare la macchina sul treppiede, aprire il diaframma e l’otturatore dell’obiettivo, poi osservare l’immagine da esso proiettata, capovolta, sul vetro smerigliato. Questa operazione veniva eseguita al di sotto di un panno nero necessario a schermare l’intensa luce diurna per poter adattare la vista alla tenue immagine presente sul vetro smerigliato. Regolata l’inquadratura e la messa a fuoco, occorreva misurare, mediante un esposimetro, il grado di illuminazione della scena da riprendere, poi chiudere l’otturatore e ricaricarlo, selezionare su di esso il tempo di esposizione indicato dall’esposimetro, regolare l’apertura del diaframma al valore più adatto in rapporto alla quantità di luce esistente, al tempo di esposizione selezionato e alla profondità di campo necessaria, inserire lo chassis contenente il negativo, togliere l’antina (o “volet”) che lo proteggeva dalla luce ed infine far scattare l’otturatore. Non erano ammessi errori di esposizione o di messa a fuoco ed ancor meno movimenti della macchina durante la ripresa.

L’insieme di fotocamera, treppiede e chassis, costituiva un peso e un ingombro notevole, soprattutto se paragonato alla compattezza e alla leggerezza delle odierne attrezzature fotografiche. Nel caso di Zangheri la complessità operativa aumentava ulteriormente per la necessità di trasportare l’intera attrezzatura in località difficilmente raggiungibili.

Ma le riprese, anche se eseguite a regola d’arte e in grande formato, non erano sufficienti ad ottenere un’efficace rappresentazione del territorio. Le fotografie che circondavano la cartografia tridimensionale del plastico della Romagna possedevano solamente due dimensioni. Occorreva perfezionare il metodo di lavoro mediante la produzione di immagini stereoscopiche, più efficaci e realistiche perché in grado di registrare anche la terza dimensione, utilizzando possibilmente un apparecchio fotografico più leggero e maneggevole, quindi più produttivo.

Veniva pubblicata a quell’epoca dalla Casa Editrice Il Progresso Fotografico, l’ottava edizione (1926) dell’Enciclopedia Fotografica di Rodolfo Namias, prezioso strumento di lavoro e di aggiornamento tecnico per professionisti e dilettanti. In essa veniva dato ampio spazio, nel capitolo XXIII, alla fotografia stereoscopica, con questa presentazione:

Un genere di fotografia tra i più gradevoli è la fotografia stereoscopica. Colla fotografia stereoscopica si ottengono sulla lastra sensibile due immagini dello stesso soggetto che sembrano identiche all’occhio, ma che non lo sono in realtà perché una corrisponde al soggetto osservato col solo occhio destro e l’altra al soggetto osservato col solo occhio sinistro. Si comprende quindi che essendo diversi i punti di vista vi sia una differenza, benché piccolissima, nella prospettiva delle due immagini. Ora questa differenza di prospettiva è quella che dà all’occhio quella impressione così gradita di rilievo, quando le due immagini positive si osservino attraverso le due lenti di quell’apparecchio che chiamasi stereoscopio. In questo apparecchio l’osservatore percepisce contemporaneamente le due immagini, che fondendosi in un’unica sensazione producono quell’effetto di rilievo che la persona riceve osservando la natura con ambo gli occhi. È appunto la visione binoculare che dà anche in natura l’effetto di rilievo.

Pietro Zangheri abbandona quindi l’ingombrante Goerz 10×15 cm. per dedicarsi alla fotografia stereoscopica, acquistando un’eccellente e compatta fotocamera stereo per lastre e pellicole piane formato 45×107 mm., la Heidoscop, prodotta fin dal 1921 dalla Franke & Heidecke, azienda tedesca divenuta famosa per la successiva realizzazione della Rolleiflex.

La scelta della fotografia stereoscopica è coerente con l’esigenza di conferire alle immagini il massimo di fedeltà nei dettagli nella condizione percettiva naturale, per consentire mediante la visione binoculare, la percezione della terza dimensione.

L’immagine stereoscopica, fin dai tempi del dagherrotipo, era prodotta, salvo rare eccezioni, in formato quadrato, alquanto difforme rispetto al normale campo visivo umano. La tecnica fotografica non stereoscopica seguiva invece un’inquadratura rettangolare orizzontale conforme al nostro campo visivo, per il paesaggio, oppure quella verticale per il ritratto, derivata dai canoni estetici della pittura. Il formato quadrato viene quindi concepito come “formato di compromesso” tra orizzontale e verticale, poiché la tecnica di ripresa stereoscopica non poteva consentire un posizionamento verticale della fotocamera.

Il formato 45×107 mm., adottato da Zangheri, pare non fosse, almeno fino alla metà degli anni ’20, quello ottimale, ma era sicuramente assai vantaggioso sul piano operativo per le ridotte dimensioni, la praticità e la precisione della fotocamera utilizzata. Inoltre la Heidoscop era dotata di una coppia di ottimi obiettivi Zeiss Tessar, in grado di fotografare fino alla breve distanza di 50 cm. e di un terzo obiettivo per l’inquadratura e la messa a fuoco di precisione, posto tra i due dedicati alla ripresa, collegato ad un sistema ottico composto da uno specchio a 45° e da un vetro smerigliato, dotato di lente di ingrandimento. Il campo inquadrato da questo mirino “reflex” era il medesimo di quello inquadrato dai due obiettivi di ripresa e i sistemi di messa a fuoco erano meccanicamente collegati.

Il limite era costituito dal piccolo formato (41×41 mm.) delle due immagini in rapporto alla “grana” delle emulsioni dei negativi di allora, sgradevolmente percepibile mediante l’ingrandimento fornito dalle lenti dello stereoscopio. I materiali per la “stampa” dei positivi, essendo assai meno sensibili e perciò non utilizzabili per la ripresa, possedevano invece una grana finissima.

Probabilmente l’adozione del “piccolo” formato 45×107 mm. fu una scelta di compromesso tra peso, ingombro, costo e prestazioni; nel frattempo l’industria fotografica aveva probabilmente realizzato emulsioni a grana più fine, adatte ad una migliore visualizzazione delle immagini allo stereoscopio. Di certo, la Heidoscop 45×107 mm. consentì a Zangheri, verso la fine degli anni ’30 di utilizzare, mediante un dorso porta-pellicola appositamente progettato, la nuova Agfacolor (Agfacolor Neu), pellicola per diapositive a colori, in formato 24×36 mm., della sensibilità di 15 DIN (25 ISO). Con questo nuovo materiale sensibile produsse numerose foto stereoscopiche “a colori naturali”, definizione adottata per differenziarle da quelle in bianco e nero colorate artificialmente, mediante viraggi o procedimenti affini, nella realizzazione delle copie positive a contatto, su lastra di vetro, per l’osservazione allo stereoscopio. L’impiego di questa pellicola comportò una riduzione del formato delle immagini, che diventano rettangolari anziché quadrate, un po’ meno larghe (38 mm.), ma decisamente più basse (24 mm.). Un’ulteriore riduzione della superficie dell’immagine è dovuta al passepartout in carta (dorata sul lato dorsale della pellicola e nera sul lato dell’emulsione) che delimita le due foto mediante finestre rettangolari con angoli interni arrotondati. In un articolo (( P. Zangheri, Fotografia a colori in rilievo. Adattatore per pellicola cine per macchine stereoscopiche 45 x 107i, in “Note Fotografiche. Rivista mensile di fotografia e cinematografia”, a. XVI, n. 1, luglio 1939. )) apparso nel luglio del 1939 in “Note Fotografiche. Rivista mensile di fotografia e cinematografia”, periodico pubblicato dall’Agfa, Pietro Zangheri illustra nei dettagli il progetto per la realizzazione del dorso porta-pellicole, poi realizzato da una ditta forlivese (Balestra) specializzata in meccanica di precisione, manifestando a chiare lettere il suo entusiasmo per la fotografia stereoscopica a colori, mediante la quale è finalmente in grado di realizzare la rappresentazione più fedele possibile degli ambienti presi in esame.

Il lavoro, le immagini, l’estetica

Le fotografie non vennero eseguite nel corso di “campagne fotografiche” specificamente progettate e programmate; Zangheri si metteva in viaggio nei giorni festivi, generalmente due domeniche al mese, utilizzando dal 1927 al 1938 la sua motocicletta, una Triumph dotata di sidecar a due posti. Nel ’38 acquistò una Balilla a 4 porte, ma l’anno dopo scoppiò la guerra; riuscì quindi a usarla per soli due anni. Durante queste escursioni raccoglieva reperti botanici o di altra natura. Lavorando alla pubblicazione del volume La Romagna fito-geografica, era molto interessato a studiare le caratteristiche dei vari ambienti e quando lo riteneva opportuno scattava fotografie a supporto della sua attività di ricerca.

Pietro Zangheri, assai rigoroso in ambito naturalistico, dimostra di esserlo anche in quello fotografico, dalla scelta dell’attrezzatura e dei materiali sensibili, alla ripresa, ai trattamenti di laboratorio e alla catalogazione delle immagini. La rappresentazione completa degli aspetti della Romagna appare una delle caratteristiche più importanti dell’Archivio: natura, geologia, paesaggio, edilizia extraurbana e centri urbani, architettura storica e monumenti, strade e ponti, calamità naturali (inondazioni e frane), cultura materiale e lavoro agricolo, sono resi in maniera altrettanto fedele, efficace e gradevole quanto l’immagine scientifica naturalistica. Zangheri, al tempo stesso operatore e regista dei suoi “documentari fotografici”, riesce a fornire un ritratto a tutto campo del territorio della Romagna, arricchito da numerose informazioni accessorie che si aggiungono a quelle strettamente funzionali all’obbiettivo principale della ricerca. L’Archivio fotografico, organizzato e catalogato con la medesima cura, ci restituisce un ulteriore e ben definito ritratto di Pietro Zangheri, mettendo in evidenza le sue doti di persona precisa, metodica e coerente.

Le tecniche adottate nel bianco e nero, non solo nella ripresa, ma anche nel trattamento dei materiali sensibili, quali lo sviluppo, la stampa a contatto delle lastre positive, i viraggi, richiedevano preparazione e perizia, oltre all’allestimento e alla cura di un proprio laboratorio fotografico e all’esperienza nell’utilizzo dei prodotti chimici per la fotografia. Dalla testimonianza del figlio Sergio, sappiamo che Pietro Zangheri sviluppava e stampava in una “camera oscura” allestita in casa e che il fornitore di materiali sensibili e prodotti per lo sviluppo e la stampa era il fotografo Guglielmo Limido, professionista proveniente da Milano che aprì a Forlì nel 1908 lo studio “Fotografia Milanese” (( Guia Lelli-Mami, 2010, Gli studi fotografici a Cesena e Forlì dal 1850 al 1950, in Le vite dei Cesenati IV, a cura di Pier Giovanni Fabbri, Cesena, Editrice Stilgraf, 250-263. )).

L’estetica non è certo l’obiettivo primario di Zangheri fotografo, che si preoccupa innanzitutto di “registrare” fedelmente gli aspetti della realtà che ritiene degni di nota e di successiva analisi. Cura innanzitutto la rappresentazione più fedele possibile della realtà percepita; poi, tempo e situazione permettendo, l’aspetto estetico dell’immagine mediante una composizione gradevole e opportuna, quasi sempre rigorosa ed equilibrata nelle foto stereoscopiche, nonostante la difficoltà presentata da un formato poco naturale come quello quadrato, frequentemente utilizzato. Non è ancora possibile sapere quali siano stati i modelli estetici o stilistici presi a riferimento dall’autore delle foto, quali riviste, libri, amici artisti o “maestri” nell’estetica fotografica.

Nelle foto stereoscopiche sono spesso presenti una o più persone, quasi sempre della sua famiglia, ma non in forma di ritratto ambientato, o al contrario inserite come meri riferimenti dimensionali utili a dare l’idea delle proporzioni della realtà rappresentata, o come elementi scenografici atti a favorire la percezione della profondità dell’immagine. Appaiono invece in armonia con quanto li circonda, come parte integrante della natura o del paesaggio rappresentato. La scelta e la disposizione dei soggetti e l’organizzazione compositiva dell’intera immagine contribuiscono ad incrementare, ma in modo del tutto naturale, l’effetto tridimensionale della fotografia. Un altro “personaggio” ricorrente è l’automobile, colta in movimento o più spesso ferma al bordo della strada, a volte con lo sportello aperto. Simbolo del progresso tecnologico e di un nuovo modo di viaggiare, viene probabilmente inserita di proposito per evidenziare un elemento inconsueto presente sul territorio.

Considerata la specificità della produzione fotografica di Pietro Zangheri, risulterebbe quantomeno improprio un suo inserimento nella categoria dei “dilettanti fotografi”, considerando semplicemente l’epoca delle riprese, le modalità operative e la qualità dei risultati ottenuti. Le sue immagini non sono state prodotte “per diletto”, ma per specifiche esigenze di ricerca, secondo un preciso e complesso progetto scientifico, svolto costantemente nei ritagli di tempo, considerando la fotografia un eccellente ed efficace strumento di rappresentazione e descrizione degli aspetti della natura e non solo. Sarebbe forse più corretto considerarlo un fotografo professionista, che operava però a fini scientifici anziché di lucro.

L’Archivio fotografico. Analisi dei materiali e interventi conservativi

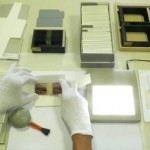

Il lavoro di leggera pulitura e di ricollocazione delle lastre nelle buste a 4 falde ha dato un’ulteriore possibilità di approfondire l’analisi delle fotografie, sia dal punto di vista tecnico e conservativo, che da quello dei contenuti e della qualità estetica delle immagini.

1. Negativi in bianco e nero non stereoscopici

Si tratta dei primi negativi su lastra di vetro, in formato 10×15 cm., prodotti da Pietro Zangheri prima di dedicarsi esclusivamente alla stereoscopia. Un primo intervento conservativo fu eseguito nel 1998 dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, mediante collocazione in buste a 4 falde in carta neutra.

2. Negativi steroscopici in bianco e nero

Si tratta di negativi su lastra di vetro (rari quelli su pellicola piana) di formato 45×107 mm., dai quali sono state successivamente “stampate a contatto” le copie positive, utilizzando apposite lastre, di tipo e sensibilità differenti da quelle utilizzate per la ripresa. Su ciascuna lastra è presente una coppia di fotogrammi (destro e sinistro) delle dimensioni di 41×41 mm.

3. Positivi stereoscopici in bianco e nero

Le immagini esaminate consistono in diapositive stereoscopiche su lastra di vetro formato 45×107 mm., col lato recante l’immagine privo di lastra protettiva. Si tratta di positivi “stampati a contatto” con il negativo originale (quasi sempre presente in Archivio), spesso colorati in varie tinte monocrome o a doppio colore, solo sul lato dell’emulsione. A volte presentano una fedele resa del bianco e nero in scala di grigi neutri, a volte a “toni caldi”, in relazione ai differenti materiali sensibili impiegati ed alle modalità di sviluppo. Spesso appaiono colorati in diverse tinte monocrome, ottenute in genere mediante procedimenti di natura chimica, come i viraggi e le “mordenzature”, oppure applicate in modo più semplice, per “imbibizione”, coloritura generale dell’immagine per immersione in una soluzione colorante trasparente, assai diluita. I colori più frequenti sono il blu, l’azzurro, il violetto, il verde e il bruno; a volte il verde si presenta applicato solo localmente, ma potrebbe essere invece indizio di un degrado localizzato, piuttosto che una coloritura manuale dell’immagine, assai difficoltosa a causa delle sue piccole dimensioni. Nella progressione sequenziale delle immagini i colori sembrano alternarsi “ad effetto” senza accompagnare o sottolineare le caratteristiche cromatiche prevalenti nella realtà rappresentata.

4. Positivi stereoscopici “a colori naturali”

Apparentemente in bianco e nero, a causa del degrado dei pigmenti, sono invece realizzati su pellicola a colori 35 mm., perforata. La pellicola è racchiusa tra due vetri nel formato stereoscopico standard 45×107 mm. Queste immagini, prodotte intorno al 1939, sono prive di negativo. Una concisa descrizione del materiale utilizzato ci viene fornita dallo stesso Zangheri, in un articolo tecnico (( P. Zangheri, Fotografia a colori in rilievo. Adattatore per pellicola cine per macchine stereoscopiche 45 x 107i, in “Note Fotografiche. Rivista mensile di fotografia e cinematografia”, a. XVI, n. 1, luglio 1939. )) pubblicato nel 1939, che però non specifica la natura della pellicola Agfacolor. Sull’etichetta di alcune di queste stereoscopie è presente una nota manoscritta “Agfacolor 15/10 D”. L’ Agfacolor nuova (Agfacolor Neu) citata nell’articolo è un materiale sensibile “invertibile”, cioè una diapositiva, dalla sensibilità di 15°/10 DIN (gradi decimali della normativa industriale tedesca), che corrisponde agli attuali 25 ISO. Quella conservata nell’Archivio è quindi la medesima pellicola esposta nella macchina fotografica, che da negativa diviene positiva mediante il procedimento di “inversione” (( S. Guida, 1943, Il Fotolibro. Guida enciclopedica per principianti ed esperti dilettanti e professionisti, quarta edizione riveduta e aumentata, Milano, Hoepli, 41-42. )). Il numero di negativo presente sull’etichetta di ciascuna stereoscopia dovrebbe essere perciò interpretato come “numero della diapositiva”.

La conservazione dell’Archivio

Lo stato di conservazione dei negativi in bianco e nero su vetro o pellicola è mediamente buono, nonostante la scarsa protezione consentita dal sistema conservativo originario (classificatori aperti, a rastrelliera, contenuti in cassetti di legno). Un po’ meno quello dei positivi, penalizzati dal passato frequente utilizzo: frequenti i graffi, le incrinature o la frammentazione dei vetri, le tracce di colla lasciate durante l’applicazione dell’etichetta identificativa. Sul lato dorsale delle lastre è stata riscontrata una leggera patina di deposito di polvere.

Appare più problematico, invece, quello delle stereoscopie “a colori naturali”, positivi su pellicola chiusi tra due vetrini protettivi (assieme a un passepartout di carta dorata/nera), uniti e sigillati da una sottile cornice di “carta gommata” incollata lungo i quattro bordi. I colori originari sono sbiaditi a tal punto da mostrare a volte immagini pressoché in bianco e nero, nelle quali sopravvivono leggere tonalità di verde, di azzurro e più raramente di giallo o di un rosso assai tenue.

Di queste immagini positive mancano del tutto i negativi: dalle prime ricerche bibliografiche (( S. Guida, 1943, Il Fotolibro. Guida enciclopedica per principianti ed esperti dilettanti e professionisti, quarta edizione riveduta e aumentata, Milano, Hoepli, 41-42; L. Masetti Bitelli, R. Vlahov (cur.), 1987, La Fotografia 1. Tecniche di conservazione e problemi di restauro, Bologna, Edizioni Analisi, 43. )) la pellicola utilizzata risulta essere una delle prime “invertibili”, in grado cioè di produrre immagini positive, anzi “diapositive”, sulla stessa pellicola utilizzata per la ripresa e non tramite stampa a contatto da negativo. In tal caso queste immagini costituiscono un “unicum” da conservare con la massima cura.

Altro problema piuttosto preoccupante è la presenza di una sorta di “condensa”, formata da piccolissime goccioline di liquido, sulla superficie interna del vetrino che ricopre il lato emulsione della pellicola. Tale fenomeno, piuttosto frequente, determina un disturbo visivo non indifferente, che si aggiunge a quello dovuto all’evanescenza dei colori e alla diminuzione di densità nelle zone scure dell’immagine. La sigillatura della pellicola tra i due vetrini del telaietto potrebbe aver prodotto un microclima interno e la formazione di condensa. Sul lato opposto, quello privo di emulsione, il dorso della pellicola viene spesso a contatto, incurvandosi, con la superficie interna del vetrino che lo ricopre; da un primo esame visivo, l’aspetto di questo contatto fa sospettare un’area più o meno estesa di adesione al vetro.

Considerato il fatto che le pellicole in questione furono prodotte alla fine degli anni ’30, quando erano ancora in uso i vecchi supporti in pellicola di nitrato di cellulosa, viene il sospetto che il fenomeno possa derivare, forse anche da problemi microclimatici, ma soprattutto dal degrado del supporto. Il deterioramento delle pellicole in nitrato di cellulosa, produce però un odore sgradevole e persistente, facilmente percettibile, che non si avverte nei contenitori di queste stereoscopie. Ai tempi dell’Agfacolor Neu coesistevano i vecchi supporti in nitrato di cellulosa e i primi in acetato destinati a sostituire gradualmente i precedenti, pericolosi per la loro infiammabilità. Questa pellicola, diretta concorrente della Kodachrome americana, viene però prodotta in una Germania tecnologicamente molto evoluta; è quindi piuttosto improbabile l’utilizzo di un supporto plastico rischioso e di vecchio tipo su di una pellicola del tutto nuova e competitiva. Abbastanza frequenti sono inoltre le incrinature e le frammentazioni multiple di uno dei vetrini o di entrambi, con dispersione di schegge e polvere di vetro all’interno del telaietto.

Da quanto emerge dalle analisi effettuate fin’ora, un primo intervento di restauro è auspicabile e sarà concordato ed effettuato con la consulenza e la supervisione dell’Istituto per i Beni artistici Culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Questa operazione potrà riguardare le stereoscopie gravemente danneggiate e costituire l’occasione per un esame approfondito sulla natura del supporto primario della pellicola e sulle cause della “condensa” precedentemente descritta.

Le lastre sono state, già ad oggi, collocate nelle apposite “buste a 4 falde” in carta neutra, col lato emulsione rivolto verso il lato chiuso della busta ed il lato vetro verso le 4 falde. Le buste sono state successivamente inserite in scatole di cartone neutro, collocandole in verticale, non più di 60 per ciascuna scatola, per consentirne agevolmente l’estrazione. Tale sistema conservativo offre un’ottima protezione dalla polvere. Sul dorso delle buste contenenti lastre incrinate o rotte è stato tracciato un simbolo identificativo. Per proteggere l’unica lastra (negativa) spezzata di netto in due parti, si è provveduto a modificare la struttura di una busta per tenerle ferme e separate. Sull’ultima falda di copertura, in alto a destra, è stato riportato, a matita, il numero progressivo d’archivio.

- Fig. 1. Valle del torrente Para; veduta presa da Scardavilla (Meldola), 29 ottobre 1939. Foto n. 1180. Si nota in primo piano Pietro Zangheri con astucci e macchina fotografica a tracolla.

- Fig. 2. Macchina fotografica Heidoscop e Stereoscopio utilizzati da Pietro Zangheri.

- Fig. 3. Macchina fotografica Heidoscop e Stereoscopio utilizzati da Pietro Zangheri.

- Fig. 4.M. Aguzzo dalla strada del Savio, foto ZAN076;

- Fig. 5. Rupe di S.Leo, foto ZAN235. Negativi su vetro dell’Archivio fotografico Pietro Zangheri. Si nota la presenza della Triumph dotata di sidecar nella fot

- Fig. 6. Cassetti originali di collocazione delle lastre stereoscopiche positive e relativa scheda cartacea compilata da Zangheri. Sullo sfondo l’armadio costruito da Zangheri che custodiva l’Archivio stereoscopico.

- Fig. 7. Cassetti originali di collocazione delle lastre stereoscopiche positive e relativa scheda cartacea compilata da Zangheri. Sullo sfondo l’armadio costruito da Zangheri che custodiva l’Archivio stereoscopico.

- Fig. 8. Veduta della frana che chiuse il fiume Montone sopra Castrocaro (aprile 1938), foto n. 779;

- Fig. 9. Perticara. Veduta di roccioni dall’interno del paese, foto n. 869. Fotogrammi stereoscopici in bianco e nero

- Fig. 10. Effetti della piena del Maggio 1939 a Savio. Rottura del ponte, dell’acquedotto, dell’argine vista della voragine determinatasi, foto n. 1.095

- Fig. 10. Il crinale dell’Appennino di Campigna, veduta dal palazzo forestale di Campigna, 6 luglio 1929. Negativo in bianco e nero su lastra non stereoscopico.

- Fig. 11. Cesenatico; al porto, foto n. 967. Fotogrammi stereoscopi

- Fig. 12. Panorama dai dintorni di Cascina Giogo. Neve ultima sulle pendici di M. Falterona, foto n. 808;

- Fig. 13. Vena del Gesso con doline fra Rivola e M. Mauro, foto ZAN005. stereoscopico in bianco e nero e

- Fig. 15. Pineta di Classe a sud di Ravenna, foto ZAN078. Fotogramma stereoscopico in bianco e nero e negativo su vetro. Una testimonianza degli

- Fig. 16. Trebbiatura nel Ravennate presso S. Alberto, foto n. 846

- Fig. 17. A sinistra Trebbiatura nel Ravennate presso S. Alberto, foto n. 846; a destra Stradone presso Cesena. Sullo sfondo la rocca cesenate, foto n. 512

- Fig. 18. sinistra Calanchi nell’argilla pliocenica a Pideura (Faenza), foto n. 533

- Fig. 19. La valle del Bidente di Ridracoli vista da Vignale, 16 aprile 1939. Negativo steroscopico in bianco e nero su lastra.

- Fig. 20. Esempi di tinte sul lato dell’emulsione di positivi stereoscopici in bianco e nero su lastra.

- Fig. 21. Esempi di tinte sul lato dell’emulsione di positivi stereoscopici in bianco e nero su lastra.

- Fig. 22. Esempi di tinte sul lato dell’emulsione di positivi stereoscopici in bianco e nero su lastra.

- Fig. 23. Esempi di tinte sul lato dell’emulsione di positivi stereoscopici in bianco e nero su lastra.

- Fig. 24. Panorama di Val Lamone da Rontana. Calanchi pliocenici, Vena del Gesso, Brisighella, 11 giugno 1939. Positivo stereoscopico “a colori naturali” su pellicola.

- Fig. 25. Operazioni di pulitura delle lastre e di collocazioni nelle apposite “buste a 4 falde”.