di Luca Gorgolini

Nel quindicennio successivo alla conclusione dell’ultimo conflitto mondiale il cinema rappresentò la principale attività del tempo libero degli italiani. Nel decennio 1945-1955, dunque fino al periodo in cui presero avvio le trasmissioni televisive, il 70 per cento del reddito destinato al divertimento veniva impiegato nel consumo di spettacoli cinematografici e il numero delle sale adibite alla fruizione di tali spettacoli conobbe una crescita vertiginosa: 5.000 nel 1945, 10.500 nel 1956 (a cui vanno sommate le quasi 5.500 sale parrocchiali che complessivamente disponevano di un milione di posti). Muovendo da questi dati e dalla convinzione di larga parte degli studiosi della cinematografia nazionale, per i quali il cinema del secondo dopoguerra, in misura del tutto inedita rispetto al passato, ha raccontato le trasformazioni nella vita degli italiani, nei comportamenti e nell’immaginario collettivo, in forma di “diario pubblico”, gli storici hanno fatto ampio ricorso alle pellicole cinematografiche per ricostruire e indagare le trasformazioni economiche, sociali e di costume che hanno investito l’Italia nel corso della grande trasformazione avvenuta tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Nel quindicennio successivo alla conclusione dell’ultimo conflitto mondiale il cinema rappresentò la principale attività del tempo libero degli italiani. Nel decennio 1945-1955, dunque fino al periodo in cui presero avvio le trasmissioni televisive, il 70 per cento del reddito destinato al divertimento veniva impiegato nel consumo di spettacoli cinematografici e il numero delle sale adibite alla fruizione di tali spettacoli conobbe una crescita vertiginosa: 5.000 nel 1945, 10.500 nel 1956 (a cui vanno sommate le quasi 5.500 sale parrocchiali che complessivamente disponevano di un milione di posti). Muovendo da questi dati e dalla convinzione di larga parte degli studiosi della cinematografia nazionale, per i quali il cinema del secondo dopoguerra, in misura del tutto inedita rispetto al passato, ha raccontato le trasformazioni nella vita degli italiani, nei comportamenti e nell’immaginario collettivo, in forma di “diario pubblico”, gli storici hanno fatto ampio ricorso alle pellicole cinematografiche per ricostruire e indagare le trasformazioni economiche, sociali e di costume che hanno investito l’Italia nel corso della grande trasformazione avvenuta tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

In particolare, il complesso e contraddittorio passaggio dalla fase della ricostruzione all’avvio e al compimento del miracolo economico, è stato molto spesso riletto mettendo in relazione il declino dei film neorealisti – che ritraevano una nazione uscita dalla guerra sconfitta e umiliata che tentava la difficile strada della ricostruzione economica e morale – e l’ascesa del genere della commedia, quest’ultimo maggiormente in sintonia con le trasformazioni economiche e sociali in corso. Come venne osservato in seguito, in quegli anni si passò dal cinema degli stracci e del dolore ad un cinema che ritraeva un paese che guardava al suo futuro con più ottimismo ed entusiasmo: si mostravano i primi evidenti segnali d’incremento dei consumi, di modernizzazione della società italiana, l’emergere di stili di vita inediti di cui furono protagonisti soprattutto donne e giovani; cambiava il panorama urbano che veniva ripreso, si dava spazio ai nuovi modi di viaggiare, vestirsi, comportarsi sul posto di lavoro; venivano rappresentate le tensioni prodotte dall’incontro tra nuove aspirazioni e vecchie norme comportamentali.

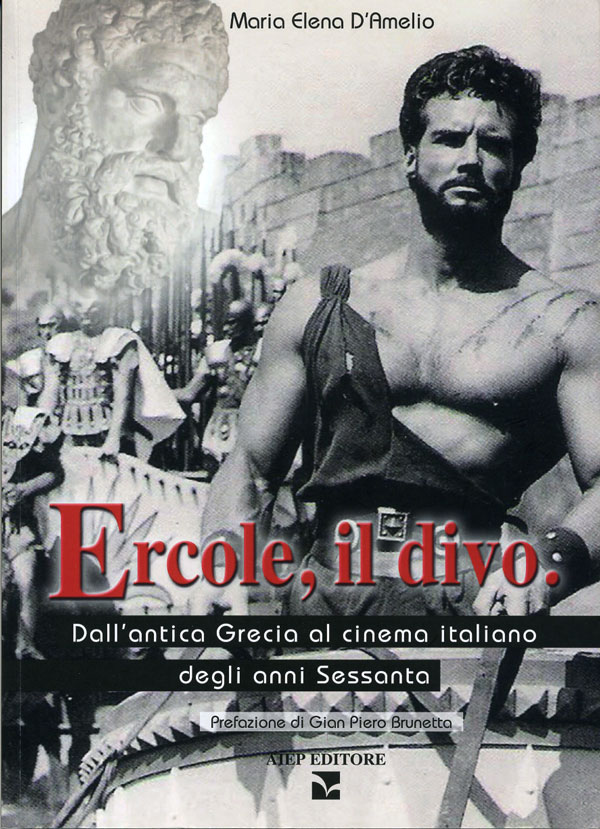

Questo schema interpretativo, certamente convincente, ha però finito con il relegare in un cono d’ombra altri generi cinematografici allora presenti e che pure rappresentano un altrettanto valido strumento per indagare non solo i mutamenti di costume e mentalità che hanno segnato il processo di modernizzazione che, seppure in modo contraddittorio, veniva avanti, ma anche il clima culturale che caratterizzò il dibattito politico pubblico di quegli anni. Come dimostra in modo chiaro e ben documentato il libro di Maria Elena D’Amelio, pubblicato nel 2012 da Aiep editore, e dedicato alla storia del film colossale e mitologico nel cinema italiano, con particolare riferimento all’evoluzione della figura di Ercole all’interno di questo genere e nel corso del periodo di transizione soprarichiamato. Il mito di Ercole assunse in quel frangente storico un rilievo importante nella crescita della produzione cinematografica nazionale, tale da fornire un contributo non marginale alla rinascita di Cinecittà, ribattezzata “Hollywood sul Tevere”.

L’Autrice mostra come il successo commerciale dei film interni al filone erculeo – opere cinematografiche artigianali prodotte a basso costo – debba essere messo in stretta relazione con alcuni caratteri dell’immaginario collettivo di una parte importante degli italiani di allora, molto spesso sradicati dai propri luoghi di origine, carichi di angosce e speranze – contadini inurbati e disorientati come ricorda uno degli osservatori coevi citati nel testo – che tentavano di soddisfare il proprio desiderio di spettacolarità avendo però nel contempo la costante necessità di rintracciare all’interno della storia narrata punti di riferimento certi e chiaramente riconoscibili. La struttura manichea dei personaggi, costruita attraverso il ricorso ad uno o due eroi riconoscibili, svolgeva infatti una funzione rassicurante per un pubblico che si ritrovava maggiormente in questi film peplum piuttosto che nei kolossal hollywoodiani, arrivati in Itala dopo la conclusione della guerra e la fine dell’autarchia culturale voluta dal Fascismo.

Su questo piano interpretativo si innesta il tema dell’uso pubblico che venne fatto della figura di Ercole all’interno di una stagione culturale dominata dallo scontro politico della guerra fredda. Come afferma Gian Piero Brunetta nella sua Prefazione, l’Autrice, andando oltre una lettura di superficie del racconto, riesce a sciogliere alcuni nodi di tipo ideologico non subito visibili. Muovendo dall’affermazione di Pierre Sorlin, secondo cui il film storico parla sempre di due tempi, quello in cui è ambientata la storia narrata, e quello che coincide il periodo storico in cui il film è prodotto, la D’Amelio dimostra come nell’Italia dei primi anni Sessanta, un personaggio mitologico di questo genere espliciti anche “un insistito richiamo ai valori della democrazia, in opposizione alla dittatura e alla tirannide” (p. 141), senza dubbio funzionale alla classe politica di governo nelle cui mani, come sappiamo, risiedeva il potere di una censura profondamente pervasiva. In questo modo, viene sottolineato, “considerando il periodo storico in cui vengono prodotti (1958-1965) e tenendo conto che questi film ricevevano senza problemi gli aiuti finanziari statali, la libertà difesa da Ercole può ricordare non solo quella antifascista legata alla Resistenza, ma anche un concetto di libertà usato in altra chiave ideologica, legato cioè alla stagione della guerra fredda tra USA e URSS, per la quale l’Italia divenne uno dei terreni di scontro più accesi” (p. 141). Ecco quindi che Ercole non diviene mai Spartaco, non punta a guidare una rivoluzione finalizzata a sovvertire l’ordine sociale esistente; egli punta a ristabilire “un principio di giustizia e di equità sociale” senza porre mai in discussione il potere democraticamente legittimato e socialmente accettato. Un’innocenza, quella del filone mitologico, animata da eroi manichei e semplici, che non reggerà all’urto delle inquietudini che attraverseranno l’Italia della fine degli anni Sessanta: la cultura preindustriale, agricola, caratterizzata da tradizioni ataviche, che aveva decretato la fortuna di questo genere cinematografico, è ormai irrimediabilmente perduta, finita schiacciata sotto i colpi di una generazione che a differenza dei personaggi erculei punta apertamente sovvertire l’ordine sociale.